Stand: 10.2025

Aktuellere Entwicklungen im Themenkomplex

Wirbelschleppen und andere Risiken,

Der folgende Text befasst sich mit der Entstehung und Wirkung von Wirbelschleppen im Flugverkehr, der Behandlung des Themas im Planfeststellungsverfahren zum Ausbau des Flughafen Frankfurt und dem weiteren Umgang damit. Er gliedert sich wie folgt:

Normalerweise sind Wirbelschleppen nicht sichtbar, aber hier zeigt sich ihre Wirkung.

Wirbelschleppen

sind ein in der Luftfahrt lange bekanntes Phänomen. Sie bestimmen im Wesentlichen die Sicherheitsabstände, die im Flugbetrieb eingehalten werden müssen. Daran wurde intensivst geforscht: vor dem Ausbau haben DLR, DFS und andere auch am Frankfurter Flughafen umfangreich

gemessen und modelliert,

um die ICAO-Vorgaben für die Staffelung bei An- und Abflug zumindest bei bestimmten Wetterverhältnissen umgehen zu können und Starts und Landungen auf dem alten Parallelbahnsystem dichter zu packen.

Mehrere Forschungsprojekte wurden erfolgreich abgeschlossen, aber für eine Einführung neuer Verfahren hat es nicht gereicht. Immerhin hat die DLR ein

Verfahren

patentieren lassen, das den Abbau von Wirbelschleppen beschleunigen soll - leider nur im Bereich unmittelbar vor dem Aufsetzpunkt landender Flugzeuge.

Allgemein verständliche Literatur dazu, was Wirbelschleppen sind und wie sie entstehen, ist rar. 2013 hat die DLR zumindest einen

Übersichtsartikel

veröffentlicht, der die elementaren Grundlagen erklärt.

Die wesentliche Erkenntnis ist: Wirbelschleppen entstehen zwangsläufig hinter jedem Flugzeug, da der Unterdruck unter den Tragflächen, der den Auftrieb erzeugt, ohne den kein Flugzeug fliegen kann, sich an den Enden der Tragflächen abbauen muss.

Die Stärke der entstehenden Wirbelschleppen hängt von einer Reihe von Parametern ab. Grundsätzlich gilt: je schwerer ein Flugzeug ist, desto stärker sind die Wirbelschleppen, die es erzeugt. Technische Vorrichtungen wie sog. Winglets können die Stärke der Wirbelschleppen und den Luftwiderstand reduzieren.

Die Frage, welche Abstände Flugzeuge voneinander einhalten müssen, um nicht durch Wirbelschleppen der jeweils anderen Maschine gefährdet zu werden, steht für die Forschung und Regulierung im Luftverkehr naturgemäß im Mittelpunkt. Welche Gefahren bestehen, zeigt die "Bundesanstalt für Flugunfalluntersuchungen" (BFU) in einem Video.

Von der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation ICAO wurden daher schon 1970

drei Wirbelschleppen-Kategorien

(heavy, medium, light) definiert und alle Flugzeugtypen aufgrund ihres maximalen Startgewichts (maximum take-off weight, MTOW) in eine dieser Klassen eingeordnet. Für die Aufeinanderfolge von Starts oder Landungen von Flugzeugen zweier Klassen wurden räumliche oder zeitliche Mindestabstände festgelegt. Mit der Einführung des Airbus A380 wurde später eine vierte Kategorie (super) ergänzt.

An Flughäfen gilt dieser einzuhaltende sog. "Minimale Staffelungsabstand" (englisch "minimum separation") als einer der wesentlichsten kapazitäts-einschränkenden Faktoren.

Mit Einführung neuer Flugzeugtypen und zunehmender Erfahrung gab es eine Reihe von Ansätzen, durch sog. Re-Kategorisierung kürzere Staffelungs-Abstände einzuführen und damit Kapazitäten zu erhöhen. Ein europäisches Forschungsprojekt namens RECAT-EU führte schließlich 2024 zur Einführung einer Gliederung in sechs Kategorien, allerdings wird dieses System bisher nur an wenigen europäischen Flughäfen angewandt.

Die Wirkungen von Wirbelschleppen spielen allerdings nicht nur an Flughäfen eine Rolle. Auch in anderen Flugphasen kann es Auswirkungen geben, die auch gravierend sein können. Mindestens zwei Abstürze, je einer 2001 in New York und 2008 in Mexiko Stadt, wurden durch Wirbelschleppen ausgelöst. In beiden Fällen trugen aber auch Piloten-Fehler zu der Katastrophe bei.

Ein weiterer dramatischer Vorfall ereignete sich 2017 über dem Arabischen Meer. Am 7. Januar kreuzten sich bei bestem Flugwetter die Flugrouten eines A380 und eines "Business-Jets" (Privatjets) vom Typ Canadair Challenger 604 der Münchner MHS Aviation.

Die Challenger geriet trotz des eingehaltenen vertikalen Sicherheitsabstandes von 1.000 ft (ca. 300 m) in die absinkende Wirbelschleppe des A380 und wurde dermaßen durchgerüttelt (3-5 volle Umdrehungen um die Längsachse, Triebwerksausfall), dass die Piloten, die schnell und nach den Vorschriften reagierten, die Maschine erst nach einem Sturzflug über rund 3.000 Meter wieder stabilisieren und auf einem nahegelegenen Flughafen notlanden konnten.

Fast alle Insassen wurden verletzt, einer davon schwer, und die Maschine musste als Totalschaden abgeschrieben werden.

Die 'Bundesanstalt für Flugunfall-Untersuchungen' hat in ihrem

Bulletin

im Mai 2017 einen Zwischenbericht veröffentlicht, der die Abläufe sehr technisch-zurückhaltend beschreibt. Der 'Aviation Herald'

berichtete detailliert

über den Ablauf des Ereignisses und die Reaktionen darauf. Er wies dabei darauf hin, dass es schon früher ähnliche, allerdings weniger dramatische Vorfälle auch

mit schwereren Maschinen

als Opfer gegeben hat. Selbst das grösste existierende Passagierflugzeug, der Airbus A380, kann durch Wirbelschleppen von seinesgleichen

in Schwierigkeiten geraten.

Auch im Juli 2025 kam es zu einem

solchen Vorfall,

bei dem eine A321LR in Reiseflughöhe in die Wirbelschleppen einer A350-1000 geriet und zwei Flugbegleiter verletzt wurden.

Die EU-Luftsicherheitsbehörde EASA hat noch im Jahr des Challenger-Unfalls ein "Safety Information Bulletin" herausgegeben, das 2021 nochmal überarbeitet wurde. Darin wurden Tipps für das Verhalten bei der Begegnung mit Wirbelschleppen-Turbulenzen gegeben. In der Presse wurde auch über verschärfte Regelungen spekuliert, die Sicherheitsabstände wurden allerdings nicht verändert.

Über zwei "Schwere Störungen" kurz hintereinander am Flughafen Frankfurt, bei denen am 30.09.2005 eine Boeing 737-300 und am 05.11.2005 eine Airbus A320-200 im Anflug auf die Südbahn von einer Wirbelschleppe einer 5 nautischen Meilen (5 NM, rund 9,3 km) bzw. mehr als 6 nautischen Meilen (6 NM, rund 11,2 km) voraus auf der Centerbahn (damals Nordbahn) landenden B747-400 in Rollbewegungen um die Längsachse von über 60° versetzt wurden, berichtet die BFU knapp 10 Jahre später, allerdings nur in Form von "Faktenberichten" ohne Schlussfolgerungen und Empfehlungen. Demnach wurden die empfohlenen Sicherheitsabstände eingehalten, und die Wirkungen kamen unerwartet. Da es aber keine sichtbaren Verletzungen gab, fanden die Vorfälle nur wenig Aufmerksamkeit.

Allerdings waren zwischenzeitlich die Sicherheitsabstände am Flughafen Frankfurt beim Anflug auf das Parallelbahnsystem von Osten aufgrund einer anderen

BFU-Untersuchung

sogar auf 6 Nautische Meilen erhöht worden.

Warum die DFS trotz all dieser Erfahrungen 2019 dann plötzlich

zu der Auffassung kam,

4 NM müssten als Sicherheitsabstand auch reichen, hat sie bis heute nicht verraten.

Kurioser Weise wurde aber lange übersehen oder sogar geleugnet, dass Wirbelschleppen auch am Boden Schaden anrichten können. Flughäfen möchten dieses Thema weltweit gerne totschweigen, oder, wie eine britische Berater-Firma nett formulierte:

"The sensitivity of the issue makes access to data on vortex damage incidence at other airports difficult."

("Die Sensitivität des Themas macht den Zugang zu Daten über Wirbelschleppen-Vorfälle an anderen Flughäfen schwierig." (eigene Übersetzung))

Halcrow Group Limited, London City Airport Wake Turbulence Study, Final Report, December 2010.

Wenn Wirbelschleppen auf Ziegeldächer treffen, können sie aufgrund des entstehenden Unterdrucks einzelne oder manchmal auch eine grössere Zahl von Ziegeln herausreissen. Auch andere Arten von Dächern, Dacheinbauten und andere Gegenstände können beschädigt werden.

In Raunheim ist der Effekt schon lange bekannt (s. Karte). Einer der dramatischsten Schadensfälle ereignete sich hier am 15.09.2014. In der Adalbert-Stifter-Strasse im Süden der Stadt wurden fast zwei Dutzend Ziegel aus einem Dach gerissen. Etliche schlugen in der Einfahrt vor dem Hauseingang ein und zerstörten ein Auto, das kurz danach von einer Familie mit drei Kindern benutzt werden sollte - pures Glück, dass es hier nicht zu Personenschäden kam.

Seit Eröffnung der Nordwestbahn im Oktober 2011 ist auch Flörsheim stärker betroffen, mit einer besonderen Häufung der Schäden während der langen (Nord-)Ostwind-Wetterlage von Februar bis April 2013 (s. Karte). Auch hier kam es zu dramatischen Schadensfällen, bei denen es ebenfalls nur durch pures Glück nicht zu Personenschäden kam.

In der Folgezeit gab es auch neue Phänomene: zum Einen mussten Zeugen erleben, dass auch Boote auf dem Main durch Wirbelschleppen gefährdet werden können. Bei Ostwind ist daher das Mainstück unter der Anflugroute auf die Nordwestbahn für Ruderer und Paddler tabu, wenn sie nicht riskieren wollen, zu kentern.

Zum Anderen wurden ausser Ziegel auch andere Dacheinbauten beschädigt, u.a. ein

Solarmodul (dieser Zeitungsbericht ist nicht mehr online verfügbar) und ein

Dachfenster.

Ende 2016 gab es in Raunheim noch

einen Schaden,

in dem auch die Fassade eines Hauses getroffen und ein Rollladen abgerissen wurde.

Die Auseinandersetzung mit diesen Gefahren im Planfeststellungsverfahren zum Bau der Nordwestbahn und im dazu 2007 ergangenen Beschluss ist eine der vielen Skandalgeschichten rund um diesen Ausbau.

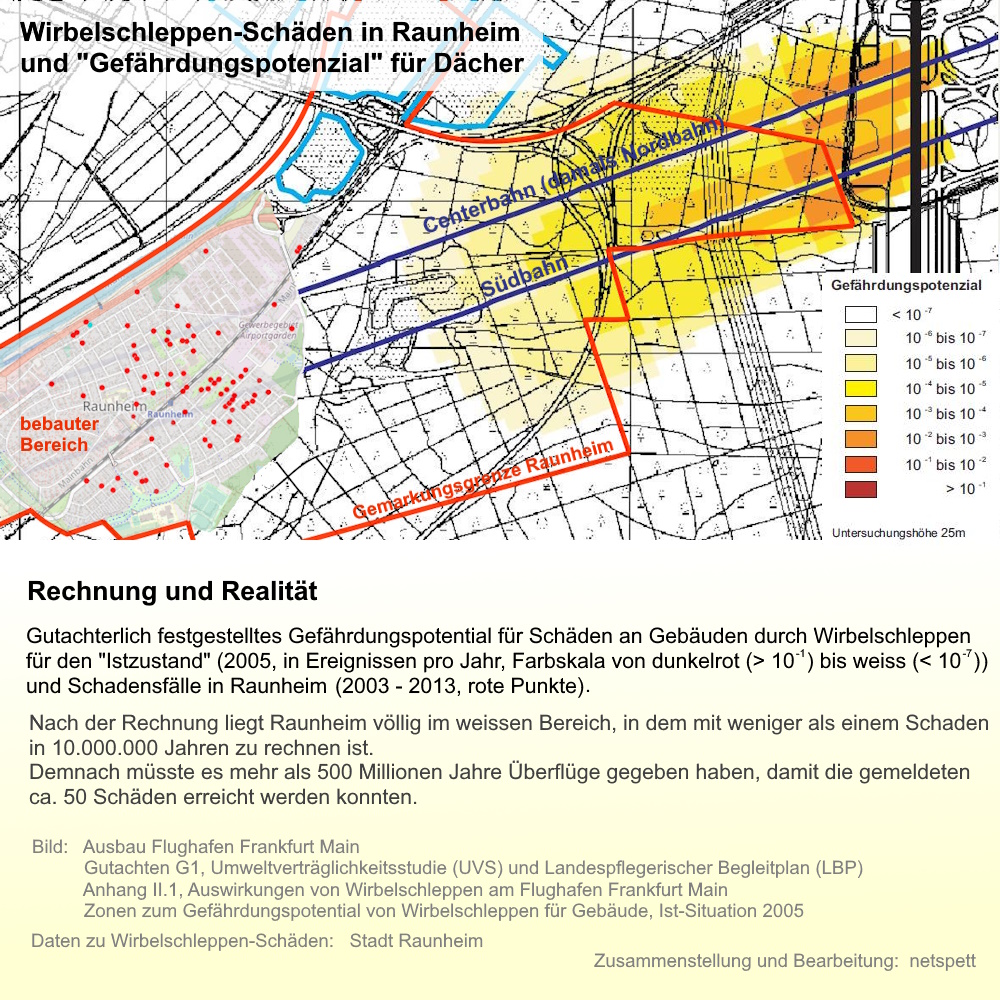

Fraport hatte im Planfeststellungsverfahren gutachterlich feststellen lassen, dass Wirbelschleppen-Schäden im Raunheimer Stadtgebiet nicht auftreten können.

Die Genehmigungsbehörden haben diese Position unverändert übernommen, obwohl ein Gutachten für das Hessische Wirtschaftsministerium die Funktionsweise und die Folgen solcher Wirbelschleppen mit aller Klarheit, wenn auch immer noch unterschätzend, (s. Auszug hier) beschrieben hatte. Dieses Gutachten hat auch später weder im Ministerium oder anderswo bei den Aufsichtsbehörden irgendwelche Konsequenzen gehabt. Im Gegenteil: noch nach der Schadensserie in Flörsheim liess das Ministerium verlauten, man bezweifele den Zusammenhang zwischen Wirbelschleppen und Dachschäden.

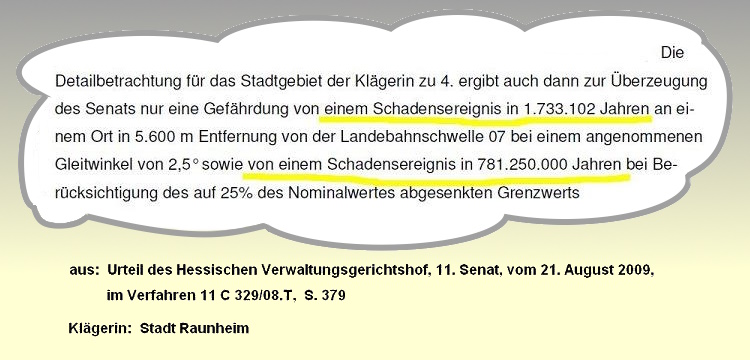

Der Verwaltungsgerichtshof in Kassel hat 17 Seiten lang begründet, warum er der Einschätzung des Fraport-Gutachtens folgt, obwohl gegenteilige Fakten vorgelegt wurden. Den Gipfel der juristischen Auslegungsakrobatik zeigt die Grafik links.

Die oben zitierte englische "London City Airport Wake Turbulence Study" kommt übrigens noch 2010 nach Begutachtung der vorliegenden Forschungsergebnisse zu der Schlussfolgerung, dass das Absinken und die Abschwächung von Wirbelschleppen nicht hinreichend genau vorhergesagt werden können, so dass Risikobetrachtungen nicht auf Modellrechnungen, sondern auf vorliegende Statistiken über Schadensfälle gestützt werden müssen.

Deutsche Gutachter und Gerichte haben solche Skrupel offensichtlich nicht, im Gegenteil, sie schliessen die Berücksichtigung vorliegender Erfahrungen explizit aus.

Angeblich sei nicht hinreichend bewiesen, dass die geltend gemachten Schadensfälle tatsächlich auf die Einwirkung von Wirbelschleppen zurückzuführen seien, während andererseits nach Überzeugung der Gerichte die vorgelegten Modellrechnungen dem Stand der Wissenschaft entsprächen und damit deren Ergebnisse über jeden Zweifel erhaben sind.

Immerhin war dem Bundesverwaltungsgericht dieser schreiende Widerspruch zwischen Theorie und Praxis peinlich genug, um die Revisionsklage nicht einfach abzuweisen, sondern sie dadurch aus der Welt zu schaffen, dass Fraport verpflichtet wurde, die Dächer im Besitz der Klägerin durch Klammern zu sichern, und damit die Klage für erledigt zu erklären. Von städtischen Gebäuden (acht an der Zahl) flogen danach keine Ziegel mehr.

Man kann durchaus Zweifel haben, ob die Stadt Raunheim und ihre Rechtsvertreter in diesen Prozessen wirklich alle Möglichkeiten genutzt und eine optimale Argumentation entwickelt haben. Das gilt leider auch für die Klagen der Stadt Flörsheim und Flörsheimer Bürger*innen, die etwas später verhandelt wurden.

Der eigentliche Skandal liegt aber eindeutig im Verhalten der Genehmigungsbehörden, die keine unabhängige Prüfung durchgeführt und nicht die notwendigen Ressourcen bereitgestellt haben, um die offenen Fragen wirklich fundiert zu klären.

Stattdessen haben sie die Argumentation der Fraport weitestgehend ungeprüft übernommen und allein deren Interessen vertreten. Die Gerichte sind dem mit zum Teil abenteuerlichen Argumentationen gefolgt.

Und selbst, nachdem die tatsächliche Entwicklung Jahre später die Absurdität des ersten Wirbelschleppen-Gutachtens für alle sichtbar gemacht hatte, zeigte sich der Hessische Verwaltungsgerichtshof unbeeindruckt. In einem Teilbeschluss zur Klage der Stadt Flörsheim (Hess. VGH, 9. Senat, 9 C 1507/12.T, Randnummer 103, S. 50) führt er aus:

"Außerdem ist es für die hier zu beurteilende Frage der Übertragbarkeit der in den Musterverfahren ... getroffenen Entscheidung unerheblich, ob in dem Gutachten G 1 Anhang II.1 die damals schon etablierten Methoden zur Beurteilung von Wirbelschleppen nicht oder nur fehlerhaft herangezogen wurden, deshalb die in Wirbelschleppen herrschenden Unterdrücke, die Überlebenswahrscheinlichkeit von Wirbelschleppen, ihr Absinkverhalten, die in ihnen herrschende Wirbelstärke und Zirkulation, die meteorologischen Einflüsse und die Bodeneffekte nicht bzw. fehlerhaft berechnet oder berücksichtigt wurden mit dem Ergebnis eines um den Faktor von mindestens 10⁷ abweichenden Wertes der Ereigniswahrscheinlichkeit.

Denn entgegen der Ansicht der Klägerin ist auch dann, wenn es nach alledem mehrmals im Jahr anstelle von einmal in 10 Millionen Jahren zu Wirbelschleppenschäden im Stadtgebiet der Klägerin kommen wird ..., nicht ersichtlich, dass sich die Auswahl der Planungsalternative Südbahn als vorzugswürdig hätte aufdrängen müssen, mit der zwar eine geringere Wirbelschleppenbetroffenheit verbunden gewesen, jedoch ein Erreichen der Planziele unmöglich geworden wäre, ... .",

Um sieben bis acht Grössenordnungen daneben, aber immer noch nicht falsch genug - hier hat das Gericht wahrhaftig neue Standards für die Qualität von Gutachten gesetzt. Oder anders gesagt: das "Erreichen der Planziele" hat absolute Priorität, welche Argumentation dafür benutzt wird, spielt keine Rolle.

Es ist kaum zu erklären, wie und warum, aber trotz aller Versuche von Behörden und Gerichten, festzulegen, dass Wirbelschleppen-Schäden garnicht existieren, ist aus den juristischen Auseinandersetzungen doch noch eine Regelung hervor gegangen, die den Opfern solcher Schäden zumindestens ein bisschen helfen kann.

Bereits der Beschluss 2007 enthielt im

Verfügenden Teil

eine Nebenbestimmung (A XI 2.3, S. 130):

"Die Vorhabensträgerin wird verpflichtet, nachweislich durch eine Wirbelschleppe eines auf dem Flughafen Frankfurt Main landenden oder startenden Luftfahrzeugs verursachte Schäden auf ihre Kosten zu beseitigen oder die angemessenen Kosten der Schadensbeseitigung zu erstatten. ..."Mit dieser Nebenbestimmung hätte Fraport wahrscheinlich gut leben können. Sie beschrieb die bisherige Praxis und enthielt ein hinreichend grosses Schlupfloch, um der Verpflichtung zu entgehen, denn "nachweislich durch eine Wirbelschleppe ... verursacht" ist ein nur schwer zu erfüllendes Kriterium. Den allermeisten Opfern dürften die Ressourcen fehlen, einen solchen Nachweis zu erbringen.

Während der Verhandlung der Musterklagen gegen den Beschluss, in der auch die Klage der Stadt Raunheim verhandelt wurde, gaben die Vertreter des beklagten Ministeriums auf Antrag allerdings eine mündliche Prozesserklärung ab, mit der diese Beweislast umgekehrt wurde. Im Urteil des Hess. VGH ist dies festgeschrieben:

"Diese Nebenbestimmung hat der Beklagte durch Erklärung in der mündlichen Verhandlung dahingehend abgeändert, dass nunmehr die Beigeladene nachzuweisen hat, dass bei Schadenseintritt die Voraussetzungen dieser Verpflichtung nicht erfüllt sind."d.h. die "Beigeladene" (die Fraport AG) müsste beweisen, dass es keine Wirbelschleppe war.

In einer folgenden "Planergänzung" (s. unten) bestätigt das Ministerium

"Diese Verpflichtung wurde in dem Klageverfahren vor dem Hessischen Verualtungsgerichtshof (Hess. VGH) am 26.06.2009 durch Prozesserklärung bzgl. der Beweislast abgeändert, so dass Geschädigte keinen Nachweis führen müssen, dass ein Schaden auf Wirbelschleppen zurückzuführen ist (vgl. Hess. VGH, Niederschrift über die mündliche Verhandlung, Az. 11 C 227108.T u.a., S. 55 f.)."Damit ist rechtlich eindeutig geklärt, dass Fraport für alle Schäden zahlen muss, bei denen sie nicht beweisen können, dass sie nicht durch eine Wirbelschleppe verursacht wurden, selbst unabhängig davon, in welchem Zustand sich das beschädigte Dach (oder die sonstige beschädigte Sache) befunden hat. In der Praxis sieht das leider anders aus.

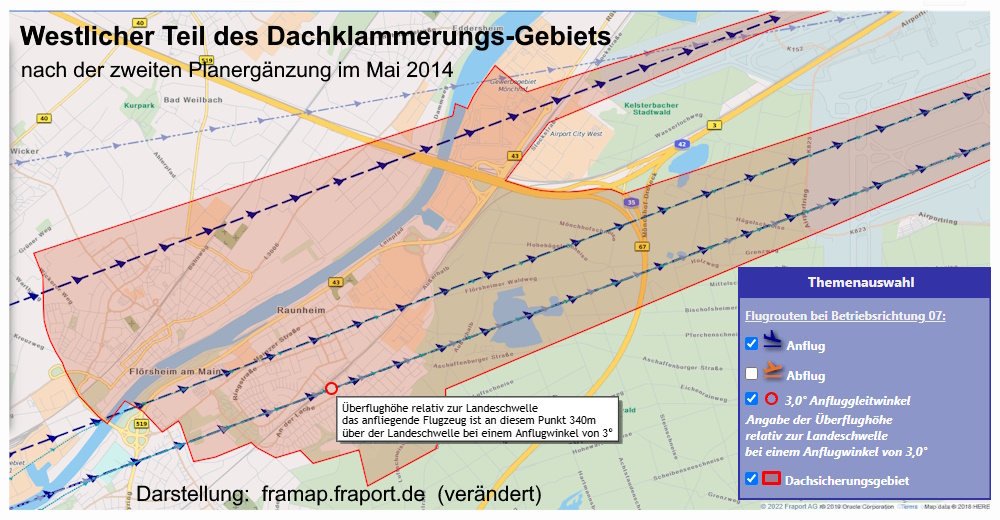

Nach Inbetriebnahme der neuen Landebahn im Oktober 2011 liess sich die Realität nicht mehr länger wegdefinieren. Die Schadensserie in Flörsheim 2013, die natürlich ganz eindeutig nur durch die neuen Überflüge erklärt werden konnte, und die Landtagswahlen im Herbst 2013 liessen den politische Druck so groß werden, dass sich das Ministerium dazu gezwungen sah, einige von den Gerichten als unnötig verworfene Maßnahmen doch noch umzusetzen.

Es erließ einen

Planergänzungsbeschluss

nebst

Anlage I,

der zwar immer noch verbal den Zusammenhang zwischen Dachschäden und Wirbelschleppen in Frage stellte, aber aus "Vorsorgegründen" nun doch Fraport verpflichtete, Dächer gegen Wirbelschleppenschäden zu sichern. Form und Inhalt dieses Beschlusses dokumentierten jedoch nur einmal mehr die völlige Unfähigkeit des Ministers, mit dem Problem adäquat umzugehen (Details dazu s.

hier

und

hier).

Daran hat sich auch nach dem Wechsel von FDP-Mann Rentsch zum Grünen Al-Wazir

nichts geändert.

Zwar sah sich letzterer im Frühjahr 2014 nach neuerlichen

Vorfällen in Raunheim, die er zunächst herunterspielen wollte, doch genötigt, Rentschs Planergänzung nochmals zu ergänzen

(Planergänzungsbeschluss II

nebst

Anlage II),

und dabei das "Vorsorgegebiet" auf ganz Raunheim und ganz Flörsheim auszudehnen und eine absurde "Stichtagsregelung" aufzuheben, aber die grundlegenden Mängel hat das nicht beseitigt.

Niemand weiss, ob die Sicherung wirklich ausreicht, und nach wie vor ist völlig unklar, wie gefährdete Dacheinbauten und andere Bereiche, die von Wirbelschleppen getroffen werden können (Balkone, Terrassen, Gärten usw.) geschützt werden sollten.

Sowohl das Ministerium als auch Fraport haben eigene, allerdings nicht ganz leicht zu findende Informationsseiten zu dem Thema. Auf der Ministeriums-Seite findet man ein paar grundlegende Informationen und die rechtlich relevanten Texte und Kartendarstellungen, auf der Fraport-Seite stehen die notwendigen Informationen und Formulare für Beantragung und Durchführung der Sicherung zur Verfügung.

Auch hier sind die Ansprüche der Betroffenen relativ klar geregelt. Die Planergänzung 2013 verfügt:

Danach haben also alle Hausbesitzer*innen in Flörsheim und Raunheim das Recht, die Dächer ihrer Häuser von oder auf Kosten von Fraport gegen Wirbelschleppen-Schäden sichern zu lassen, wenn diese Häuser vor dem 26.05.2014 errichtet wurden und die Dächer in einem Zustand sind, wie er zum Zeitpunkt der Errichtung des Hauses durch die Hessische Bauordnung (HBO) vorgeschrieben war.

Für viele Altbauten bedeutet das, dass es gar keine speziellen Anforderungen an den Zustand des Daches gibt, weil zum Zeitpunkt ihrer Errichtung noch keine HBO existierte. Deren erste Fassung wurde 1957 eingeführt, war damals allerdings noch ganz anders strukturiert. Für Häuser aus dieser Zeit wäre wohl sinngemäß

§ 30 (3) HBO 1957

anzuwenden.

Zum Zeitpunkt des Erlasses der Planergänzung lautete der Text:

"§ 12 Schutz gegen schädliche EinflüsseNachfolgende Änderungen haben wegen der Stichtagsregelung hier keinen Einfluss mehr.

¹Bauliche Anlagen müssen so angeordnet, beschaffen und gebrauchstauglich sein, dass durch Wasser, Feuchtigkeit, Einflüsse der Witterung, pflanzliche oder tierische Schädlinge oder durch andere chemische, physikalische oder biologische Einflüsse Gefahren, unzumutbare Nachteile oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen.

²Grundstücke müssen für bauliche Anlagen entsprechend geeignet sein."

Damit ist eigentlich ganz klar: ein Dach, das sich in einem Zustand befindet, wie er zum Zeitpunkt des Hausbaus Vorschrift war, also technisch intakt und dicht ist, muss von Fraport auf deren Kosten gesichert werden.

Auch hier ist aber die Praxis leider eine andere. Fraport entwickelt zu all diesen Fragen "eigene Rechtsauffassungen" nach dem Pippi-Langstrumpf-Prinzip ("Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt") und setzt sie einerseits mit Drohungen, andererseits mit freundlicher Unterstützung der Aufsichtsbehörden, auch durch.

Offiziell ist das Sicherungsprogramm Ende Juni 2013 angelaufen. Im Anspruchsgebiet der ersten Planergänzung lagen ca. 3.000 Dächer, und der Hessische Verwaltungsgerichtshof ging in der

Ablehnung

eines Eilantrags der Stadt Flörsheim im Juli 2013 noch

"von einer schnellen und deutlichen Verringerung des Gefahrenpotenzials"

aus.

Allerdings lagen nach Fraport-Aussagen in der Presse auch ein Jahr nach Programmbeginn erst 862 Anträge vor, von denen ca. 2/3 formal bearbeitet werden konnten. In der Summe hiess das, dass in diesem Gebiet im ersten Anlauf ca. 20% der Dächer zur Sicherung vorgesehen waren.

Mit der zweiten Planergänzung kamen schätzungsweise noch einmal so viele Dächer dazu, und das Interesse an einer Sicherung war auch da nicht viel grösser. Nach einem weiteren Jahr gab es Ende Mai 2015 laut Presseberichten 1.941 Anträge auf Sicherung (ca. 30%), 824 Dächer (ca. 14%) waren gesichert.

Am 10. August 2015 teilte Fraport in einer eigenen Zwischenbilanz mit, dass

"an über 1.000 Gebäuden in den definierten Gebieten die Dacheindeckungen zur Prävention von Wirbelschleppenschäden gesichert"

wurden.

Exakt wurden bis zum 7. August

"die Dachsicherungsmaßnahme ... bei bislang 1.026 Objekten vollständig abgeschlossen; bei weiteren 651 Objekten wurden bereits alle Vorarbeiten abgeschlossen und die Dachsicherungsmaßnahme als nächster Schritt anvisiert oder bereits begonnen. Bei weiteren 222 Objekten laufen derzeit die Vorarbeiten, wie z.B. eine Terminabstimmung mit dem Eigentümer zur Besichtigung des Daches vor Ort."In zwei Jahren und drei Monaten waren also rund 17% der nach Meinung des Ministeriums gefährdeten Dächer gesichert, bei weiteren knapp 15% war die Sicherung mehr oder weniger fest geplant. Insgesamt waren also nicht einmal ein Drittel der Dächer (32%) von dem Programm erfaßt.

Für das zweite Drittel der gefährdeten Dächer brauchte Fraport beinahe zehn Jahre. Anlässlich eines neuen Schadensfalls in Raunheim berichtete die Main-Spitze, nach Fraport-Angaben "sind bis zum 24. Juli 2025 exakt 3.813 Anträge auf Dachsicherung gestellt worden, davon seien bislang circa 95 Prozent umgesetzt oder in Umsetzung". Das heisst im Klartext, dass mehr als 12 Jahre nach Beginn des sog. "Dachsicherungsprogramms" nicht einmal ganz zwei Drittel (sondern nur rund 60 %) der ca. 6.000 Dächer, die zu sichern sind, auch tatsächlich von Fraport gesichert wurden. Was mit den anderen über 2.000 Dächern ist und ob das Risiko von schweren Schäden damit wirklich, wie gerichtlich gefordert, hinreichend reduziert ist, interessiert bei Fraport und in den Aufsichtsbehörden niemanden.

Dass dieses Programm so schleppend vorangeht und von Fraport als "unbefristet" bezeichnet wird, obwohl alle nach 2014 gebauten Häuser von den Eigentümern selbst gesichert werden müssen, hat mehrere Gründe.

Es wurde erst nach und nach bekannt, aber schon früh versuchte Fraport, die

Kosten

des Programms zu drücken, indem sie sich weigerten, bestimmte Teile der notwendigen Arbeiten zu übernehmen und nur die eigentliche Klammerung zu bezahlen. Wenn der Unterbau speziell dafür ertüchtigt werden musste oder besondere Klammern erforderlich waren, sollten die Eigentümer die Zusatzkosten selbst übernehmen.

Das war klar rechtswidrig, aber da die Antragsteller

keine politische Unterstützung

bekamen, kam Fraport damit durch.

Zwar darf man davon ausgehen, dass eine Klage gegen diese Willkür durchaus Chancen auf Erfolg gehabt hätte, aber die Aussicht, ohne weitere Unterstützung einen Prozeß mit erheblichem Kostenrisiko zu führen, um eine eigentlich sowieso nicht geliebte Maßnahme durchzusetzen, war wohl für niemanden attraktiv.

Die "Kostensenkungs-Strategie", die Fraport natürlich auch gegenüber den beauftragten Dachdecker-Betrieben anwandte, führte naturgemäß auch dazu, dass sie sich von Anfang an mit

Pfusch

auseinandersetzen mussten. 2015 mussten über 100 Dächer, die bereits "gesichert" waren, nochmals überprüft werden, bei vielen war eine Nachbesserung notwendig.

Wie die Mängel entdeckt wurden, was die Ursache war und was getan werden musste, blieb zunächst im Dunkeln. Nach damaligen Presseberichten

darf man aber wohl davon ausgehen, dass nicht eine ominöse "Fraport-Qualitätssicherung", sondern der Hersteller der Sicherungs-Klammern den Fehler entdeckt und eine Nachbesserung veranlasst (und wahrscheinlich auch bezahlt) hat.

Eine weitere Methode, Kosten zu senken, war, Hausbesitzer*innen von der Möglichkeit abzuhalten, Dachdecker eigener Wahl zu beauftragen und sich die Kosten anschliessend von Fraport ersetzen zu lassen. Bei Durchführung der Maßnahmen in Eigenregie hatte Fraport mehr Möglichkeiten, alle "Kostensenkungspotentiale" auszunutzen.

Der wohl albernste Ansatz dazu war die Propagierung eigener, höherer "Fraport-Standards" für die Sicherung, die allerdings nirgendwo klar definiert wurden. Zwar wurde die faktische Unbegründetheit dieser Behauptungen

relativ schnell gezeigt,

sie spukten aber dennoch noch eine ganze Weile durch die Fraport-Propaganda.

Auch diese Diskussionen machten aber erneut einen Mangel deutlich, der schon die gesamte Diskussion um die Wirbelschleppen-Schäden geprägt hatte: es ist klar, dass Wirbelschleppen den Boden erreichen und Schäden anrichten können, aber niemand kann genau sagen, unter welchen Bedingungen das passiert und welche Kräfte dabei ausgeübt werden.

Schon im Jahr 2011 trat aufgrund zunehmender Starkwind-Schäden eine neue Fachregel des "Zentralverband des Dachdecker-Handwerks" (ZVDH) in Kraft, die die bis dahin geltenden Regelungen

deutlich verschärfte.

Seither müssen praktisch alle neu gedeckten Dächer

gesichert werden.

Offen bleibt allerdings, welche Anforderungen genau gelten. Ein

Info-Paper

für das Dachdecker-Handwerk führt zu den Anforderungen an die Windsogsicherung aus:

"Unter bestimmten Umständen ist die Berechnung durch Sonderfachleute oder ein Statikbüro notwendig:"

- ...

- bei Gebäuden in exponierter Lage:

- ...

- in Einflugschneisen von Flughäfen

- ...

Damit wird die Verantwortung auf "Sonderfachleute" und "Statikbüros" abgeschoben. Hinweise, wie "Einflugschneisen" abzugrenzen wären, oder wie die Belastungen da zu berechnen sind, gibt es nicht.

Faktisch bedeutet das, dass im Nahbereich von Flughäfen pauschal die Anforderungen an die Dachsicherung für die Windschutzzone 1, die auch Fraport zugrunde legt, angewendet werden. Die Umsetzung dieser Regeln scheint aber generell

nicht einfach

zu sein.

Festzuhalten bleibt aber auch: die Fachregeln des Handwerks wissen zu den Belastungen durch Wirbelschleppen nichts zu sagen. Die "öffentlich bestellten und vereidigten" Gutachter, die Fraport regelmäßig zur Schadensbegutachtung heranzieht, wissen angeblich alles darüber - verraten es aber nicht.

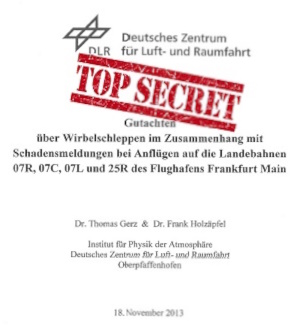

Im Herbst 2013 behauptete Fraport, für die Bestimmung der wirkenden Windlasten eine Lösung zu haben, und teilte dem staunenden Publikum mit, dass ein im April 2013 gemeinsam mit den Städten Flörsheim und Raunheim bei der

DLR

in Auftrag gegebenes Gutachten nun vorliege und das Fraport-Vorgehen "grundsätzlich" bestätige.

Zwanzig Schadensfälle seien mit Hilfe eines neuen Modells untersucht worden. Nur für sieben davon seien Wirbelschleppen als Ursache "plausibel" (wobei dies im Einzelfall immer noch vor Ort nachgewiesen werden müsse), und alle sieben Fälle lägen im jeweiligen "Anspruchsgebiet".

Damit glaubte Fraport alle weiteren Diskussionen über die notwendige Art der Sicherung und über die Beurteilung von Schadensfällen erledigen zu können. Veröffentlichen wollten sie das Gutachten aber lieber nicht, angeblich wegen noch bestehender "Rechtsstreitigkeiten". Der Verein "Für Flörsheim" hatte allerdings von dieser Heimlichtuerei irgendwann genug und hat den Text des der Stadt Flörsheim zur Verfügung gestellten Exemplars ins Netz gestellt.

Wie nach dem Fraport-Vorgehen nicht anders zu erwarten war, entpuppte sich der Inhalt des Gutachtens als keineswegs so eindeutig, wie Fraport behauptet hatte. Eine besondere Überraschung enthielt die Karte, die die Positionen der untersuchten Wirbelschleppen-Schäden und ihre Bewertung zeigt.

Die Wirbelschleppenschäden werden keineswegs immer unplausibler, je weiter die Schadensorte vom Flughafen entfernt sind. Im Gegenteil liegen vier von den sieben als "unplausibel" eingestuften Schadensfällen im Osten Raunheims, also unstreitig mitten im Risikogebiet, während ein Fall in Rüsselsheim (!), weit ausserhalb des "Anspruchsbereichs", als "bedingt plausibel" eingeschätzt wird.

Daraus folgt, dass zumindest einige der Schadensfälle nur als "unplausibel" eingestuft wurden, weil im konkreten Fall gerade die Windbedingungen laut Modell nicht passten, grundsätzlich aber an diesen Stellen sehr wohl Wirbelschleppenschäden auftreten können. Andererseits hält das Modell Wirbelschleppenschäden an Stellen für möglich, die weit ausserhalb des "Anspruchsbereichs" liegen. Und das wiederum würde heissen, dass das Risikogebiet, in dem Wirbelschleppen auftreten können, auch gegenüber dem in der zweiten Planergänzung neu definierten Bereich ganz erheblich ausgedehnt werden müsste.

Die Karte zeigt die Position von 19 der von der DLR beurteilten Schadensfälle sowie die jeweilige Bewertung

(Der 20. Fall liegt auf der Ostseite des Flughafens und wurde als "nicht plausibel" bewertet).

In unmittelbarer Nachbarschaft des als "nicht plausibel" bewerteten Falls in Flörsheim kam es im Mai 2015 zu einem Schaden,

der ohne Zweifel von einer Wirbelschleppe verursacht wurde.

Die in Raunheim als "nicht plausibel" bewerteten Fälle liegen allesamt in Bereichen, in denen bereits Wirbelschleppen-bedingte Schäden aufgetreten sind.

Interessanterweise erklärt das DLR-Modell auch einen Schadensfall in Rüsselsheim, weit ausserhalb des Dachsicherungsgebiets, für "bedingt plausibel".

(Eigene Darstellung nach dem DLR-Gutachten "über Wirbelschleppen im Zusammenhang mit Schadensmeldungen ... des Flughafen Frankfurt Main"

vom 18.11.2013, Text S. 9f, Anhang Bild 8)

Wie meist in solchen Fällen, waren die Fraport-Angaben auch hier nicht einmal die halbe Wahrheit und damit eine ganze Lüge. Die DLR-Gutachter haben nicht etwa die hier aufgetretenen Schäden ausführlich untersucht, sondern nur versucht, ein Modell der Wirbelschleppen-Ausbreitung, das für andere Zwecke entwickelt wurde, nun für das Absinken von Wirbelschleppen aus grösseren Höhen zum Boden anzuwenden. Wenn aber ein solches Modell die Realität nicht erklären kann, darf man daraus nicht schliessen, dass die Realität falsch ist. Vielmehr liegt erst einmal der Verdacht nahe, dass das Modell nicht geeignet sein könnte.

Wie zuverlässig Modelle zu dieser Zeit waren, geht auch daraus hervor, dass ein anderes DLR-Institut damals schon seit Jahren an einem System forschte, das es Flugzeugen erlauben sollte, Wirbelschleppen von vorausfliegenden Flugzeugen zu umfliegen. Selbst mit genauen Daten über den Wirbelschleppen-Erzeuger (Gewicht, Position, Geschwindigkeit, Wetterbedingungen usw.) war es nicht möglich, die genaue Position der Wirbelschleppen in einigen hundert Meter Entfernung vorherzusagen. Flugversuche Ende 2016 haben laut

DLR-Pressemitteilung

gezeigt,

"dass der gewählte Ansatz prinzipiell gute Wirbelprognosen liefert und das Situationsbewusstsein der Piloten schärft"

- aber eben noch keine exakten Aussagen ermöglicht.

Die DLR hat dieses "Wake Encounter Avoidance & Advisory System" genannte System 2019 noch einmal auf einer

Messe in Moskau

vorgestellt und dabei erwähnt, dass es

"im A320ATRA Anwendung gefunden hat",

einem DLR-eigenen Forschungsflugzeug. Weitere Anwendungen scheint es nie gegeben zu haben. Auch für den

Unfall

über dem Arabischen Meer wurde keine erklärende Modellierung vorgelegt.

Im Fall von Wirbelschleppen-Schäden am Boden sind eine Vielzahl der Parameter, die bei der Begegnung zweier Flugzeuge recht genau gemessen werden können, nicht bekannt. Selbst wenn der exakte Zeitpunkt des Ereignisses feststeht, das auslösende Flugzeug identifiziert werden kann und man dessen Höhe und Geschwindigkeit halbwegs genau kennt, ist das genaue Gewicht nur schwer zu ermitteln, und die notwendigen Wetterdaten sind in der Regel nur von weiter entfernten Stationen bekannt und können lokal erheblich abweichen.

Und wenn schon bei genauer Kenntnis dieser Daten keine exakten Aussagen möglich sind, kann man ohne sie bestenfalls Wahrscheinlichkeiten abschätzen, aber keinen Beweis führen. Genau das sagen die Gutachter auch, aber Fraport wollte es nie hören. Und an dieser Situation hat sich bis heute nichts geändert.

Ein anderer Gutachter

beschreibt

auf der Webseite seines Büros den Inhalt eines Gutachtens, das er zusammen mit einem anderen nach zwei Schadensfällen an einem ungenannten Flughafen (wahrscheinlich Stuttgart Ende der neunziger Jahre) erstellt hat.

Dort wurden nach Verlängerung der Start- und Landebahn Häuser in geringerer Flughöhe in relativ kleinem seitlichen Abstand überflogen (etwa vergleichbar mit der Situation auf dem Raunheimer Mönchhofgelände).

Da sich auch die dort auftretenden Schäden mit den üblichen Ansätzen nicht erklären liessen, gab es Überlegungen, ob bei der Modellierung andere Parameter und Prozesse berücksichtigt werden müssen.

Das führte zu einem Modell mit wesentlich höheren Sogwirkungen von Wirbelschleppen (1,3 statt 1,05 kN/m²), mit dem sich die Schadensfälle erklären liessen. Wegen der vielen darin enthaltenen unsicheren Parameter und möglicherweise verstärkenden Prozesse liess dieser Ansatz auch einen deutlich höheren Sicherheitsfaktor für die Dachsicherung notwendig erscheinen (2,5 statt 1,4).

Soweit wir wissen, sind diese Ansätze bisher nirgendwo sonst zur Anwendung gekommen, könnten aber möglicherweise auch die hier aufgetretenen Schäden erklären.

Konsequenz wäre dann allerdings auch, die Anforderungen an die Dachsicherungen entsprechend anzupassen, was dazu führen müsste, die bisherigen Sicherungen für unzureichend zu erklären und wesentlich zu verstärken.

So aber begleiteten die Unsicherheiten das Programm der Fraport weiterhin, und die dadurch bedingten Konflikte

eskalierten weiter.

Anfang 2018 organisierte Fraport in Flörsheim und Raunheim

Bürgerversammlungen,

um eine stärkere Beteiligung an ihrem Programm zu erreichen, sah sich aber stattdessen mit

massiver Kritik

konfrontiert. Dabei kamen nahezu alle oben angesprochenen Kritikpunkte zur Sprache, und etliche wurden von Betroffenen mit drastischen Beispielen belegt.

Antworten oder Klarstellungen gab es keine, dafür wurde einigen Betroffenen mehr oder weniger deutlich angeboten, ihr Problem in Hinterzimmer-Deals zu lösen (wohl dann, wenn sie dafür versprechen, künftig die Klappe zu halten).

"Wir machen Ihnen ein Angebot,

das Sie nicht ablehnen können ..."

Andererseits wurde für unwillige Hausbesitzer*innen eine neue Drohkulisse aufgebaut. Fraport gab sich zwar zurückhaltend und wies auf die Verantwortung der Fluggesellschaften hin, liess aber auch einen Passus in einem VGH-Urteil vom Juli 2013 zitieren, in dem dieser ausführte, sie sollten das Fraport-Angebot besser annehmen, denn dafür

"... spricht ... neben der damit einhergehenden Beseitigung der auch für die Hauseigentümer selbst bestehenden Gefahrenlage, dass im Fall der Verweigerung der Durchführung dieser Maßnahme und des Eintritts eines daraus folgenden Schadens an Rechtsgütern Dritter der jeweilige Hauseigentümer oder dinglich Berechtigte aus der ihm obliegenden Verkehrssicherungspflicht - auf die auch die Beigeladene zu Recht hinweist - haften dürfte, wenn von einer zumutbaren Maßnahme zur Gefahrenbeseitigung oder -verringerung kein Gebrauch gemacht wurde."Soll heissen: wenn künftig Ziegel von einem ungesicherten Dach fallen und unten einen Schaden anrichten, etwa an einem geparkten Auto oder gar an einer vorbeigehenden Person, sollen nicht mehr Fraport oder die Fluggesellschaft haften, sondern die Hauseigentümer, die das Dach ja hätten sichern lassen können.

Auch diese Rechtsfrage ist bis heute ungeklärt. Gegen die Ausführungen des VGH (die kein Urteil in dieser Sache sind, sondern nur in der Urteilsbegründung zu einer anderen Entscheidung gemacht wurden) gibt es gute Einwände, die vor einem ordentlichen Gericht sicherlich Chancen hätten. Ob Maßnahmen "zumutbar" sind, die einem unbeteiligten Dritten erhebliche Kosten auferlegen oder sogar umfangreiche eigene Investitionen erfordern, um Gefahren abzuwehren, die ausschliesslich durch die Aktivitäten Dritter erzeugt werden, ist sehr die Frage.

Im Mai 2018 musste Fraport erneut einen schweren Rückschlag einstecken, weil es zu einem

Schaden an einem gesicherten Dach

kam. Fraport versuchte natürlich, die Schuld auf die ausführende Firma zu schieben, aber allein die Tatsache, dass bei dem Vorfall auch ein Dachfenster beschädigt wurde, machte deutlich, dass die einwirkenden Kräfte völlig unterschätzt wurden.

Im September wurden dann, u.a. durch ein Gutachten der BI Flörsheim-Hochheim, weitere Beispiele für

Pfusch

bei der Sicherung aufgedeckt. Auch ein weiteres Haftungsproblem trat dabei auf: nachdem der BI-Gutachter an einem Haus mangelhaft befestigte Sicherheitshaken festgestellt hatte und die für unbenutzbar erklärte, wies er auch darauf hin, dass solche Haken jährlich gewartet werden müssten.

Sicherheitsdachhaken sind auf geklammerten Dächern notwendig, da das Dach nicht mehr durch das Anheben von Ziegeln begangen werden kann. Von deren Wartung war bis dahin allerdings nie die Rede gewesen, und es gab heftige Diskussionen darüber, ob sie wirklich notwendig ist und wenn ja, wie und wie oft sie durchzuführen sei.

(Schneefanggitter, die Fraport ebenfalls standardmäßig mit einbauen lässt, sind nicht notwendig, sondern als "Ziegelfanggitter" wohl eher eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme.)

Fraport verweist auf sich häufig widersprechende Quellen, die Regeln sind variabel, und die Herstellerangaben auch nicht unbedingt auf den ersten Blick verständlich. Alles klar?

Auch zur Wartung gibt es bis heute keine klaren Aussagen, und die meisten ausführenden Firmen scheinen den Hausbesitzern anzudeuten (aber nicht schriftlich zu bestätigen), dass sie nicht nötig sei.

Fraport macht dazu keine Aussage, sondern verweist nur auf andere Institutionen. Mit diesen Hinweisen die tatsächlich geltenden Regeln zu finden, ist nicht so einfach, und selbst dann bleibt noch einiges unklar. (Auch der Google-KI sollte man hier, wie auch sonst, besser nicht trauen.)

Nach unseren Recherchen stellt sich die Sachlage so dar: Bis Ende 2015 waren die Dachhaken als Teil der "Persönlichen Schutzausrüstung" der auf dem Dach Arbeitenden eingestuft und unterlagen als solche einer jährlichen Prüfpflicht.

Dann trat eine

Regeländerung

in Kraft, ab 2016 gelten sie als "Bauprodukt", und dafür legen die Hersteller fest, wie sie zu prüfen und zu warten sind. Eine allgemeine Prüf- und Wartungspflicht für Bauprodukte existiert nicht.

Die formale Einstufung ist offenbar dauerhaft gültig, was zur Folge hat, dass für ein und dieselben Haken unterschiedliche Regeln gelten können, je nachdem, wann sie eingebaut wurden.

Für viele, wenn nicht die meisten Haken scheint aber ohnehin zu gelten, dass die Hersteller vorsichtshalber ohnehin jährliche Prüfungen vorschreiben.

Da die meisten Hauseigentümer von diesen Regelungen nichts wissen, versuchen sie auch garnicht erst, auf die Auswahl der Haken Einfluss zu nehmen und damit vielleicht eine jährliche Wartung zu vermeiden, sondern akzeptieren, was Fraport bzw. der ausführende Betrieb ihnen vorsetzt.

Die meisten haben wohl auch nachher nichts davon erfahren, was die Hersteller in ihre Montage- und Wartungs-Anleitungen schreiben, wenn sie überhaupt Unterlagen darüber bekommen, welche Haken verbaut wurden.

Und wer Hersteller-Angaben wie die oben findet und sich damit tröstet, dass Prüfungen ja nur "bei Gebrauch" notwendig sind, unterliegt leicht einem Trugschluss: wenn die letzte Prüfung länger als ein Jahr zurückliegt, muss für die dann fällige neue Prüfung vor Gebrauch wieder ein Gerüst gestellt werden, denn die Haken dürfen ja erst nach der Prüfung wieder benutzt werden.

Die Regeln, die bestimmen, wer einen entstandenen Schaden beseitigen bzw. bezahlen muss, sind eigentlich recht eindeutig. Aber auch hier hat Fraport eine "eigene Rechtsauffassung" entwickelt und mit freundlicher Unterstützung der zuständigen Aufsichtsbehörden bisher erfolgreich durchgesetzt.

Vor der neuen Ausbau-Runde, als nur Raunheim von Wirbelschleppen-Schäden betroffen war, zeigte sich Fraport sehr kulant. Im Laufe der Jahre wurden mindestens 50 solcher Schäden stillschweigend, "ohne Anerkennung einer Rechtsposition", beseitigt. Wieviele es genau waren, weiss bestenfalls Fraport selbst. Ihr Interesse war wohl hauptsächlich, das Thema garnicht erst in die Öffentlichkeit zu bringen. Von Ablehnungen und Protesten ist damals jedenfalls nichts bekannt geworden (und dem Dorf-Klatsch bleibt sowas normalerweise nicht verborgen).

Das änderte sich recht schnell, als sich auch in Flörsheim die Schadensfälle häuften. Nachdem sie im Planfeststellungsverfahren erfolgreich die Behauptung vertreten hatten, Wirbelschleppen-Schäden könne es in den angrenzenden Kommunen garnicht geben, wollten sie nun auch nicht für irgendwelche Schäden, die trotzdem auftraten, haftbar gemacht werden.

Diese Position wurde sehr schnell politisch unhaltbar. Die Rückzugs-Position bestand darin, zumindest sicherzustellen, dass sie die Entscheidung darüber in der Hand behielten, welche Schäden sie bezahlen wollten und welche eben nicht. Das ist ihnen gelungen.

In den ersten anderthalb Jahren seit der ersten Planergänzung wurden 37 Schadensereignisse an die Fraport gemeldet. Bei 21 davon behauptete Fraport ohne plausible Begründung, sie seien

"nicht auf Wirbelschleppen zurückzuführen"

- und kam damit durch. Man muss wohl davon ausgehen, dass die Betroffenen die Ablehnung stillschweigend hingenommen haben, weil sie sich aus vielerlei Gründen nicht in der Lage sahen, ihren Anspruch vor Gericht durchzusetzen.

Der politische Skandal liegt hier darin, dass die zuständigen Behörden, allen voran das Wirtschaftsministerium, aber auch die Kommunen Raunheim und Flörsheim, die Betroffenen alleine liessen und Fraport erlaubten, sich mit windigen Behauptungen aus der Verantwortung zu schleichen.

Zwei benachbarte Grundstücke haben Schäden durch zerstörerische Lufteinwirkungen abbekommen -

die weitere Nachbarschaft hat nichts von einem Sturm gemerkt. Was könnte das gewesen sein?

Bis heute hat sich an der Abwicklung nichts geändert. Fraport nimmt die Schadensmeldungen entgegen, bestellt die Gutachter, beurteilt deren Ergebnis und entscheidet, was zu passieren hat - alles ohne jegliche Kontrolle. Das ist vergleichbar einem Gerichtsprozess, in dem Angeklagter, Staatsanwalt, Gutachter und Richter ein und dieselbe Person sind - eine Farce.

Selbst drastische Schäden wie die oben gezeigten, für die es ausser einer Wirbelschleppe keinerlei plausible Ursachen gibt, können abgelehnt werden. Es gibt keine Beschwerdestelle, keinen neutralen Dritten, der hinzu gezogen werden könnte, es gibt nur den Weg vor ein normales Gericht. Und wer den antritt, braucht nicht nur starke Nerven, sondern auch eine gute Rechtsschutzversicherung oder viel Geld.

Die seit Juli 2013 veröffentlichte Dokumentation gemeldeter Dachschäden und ihrer Beurteilung durch Fraport enthält inzwischen bereits 69 Fälle, die angeblich "nicht auf Wirbelschleppen zurückzuführen" sind (bei 66 "anerkannten" Fällen im gleichen Zeitraum, Stand Dezember 2024). Wie groß die Dunkelziffer ist, weil Fälle ohne offizielle Meldung unter der Hand geregelt wurden, lässt sich nicht sagen. Entsprechende Gerüchte tauchen immer wieder auf, Beweise oder belastbare Aussagen gibt es nicht.

Man muss konstatieren, dass es Fraport gelungen ist, das Thema "Wirbelschleppen-Schäden" weitgehend aus der öffentlichen Diskussion herauszunehmen. Die Zahl der auftretenden Schäden und wohl auch ihre Intensität sind gesunken, öffentlich sichtbare, dramatische Schäden hat es seit Jahren nicht mehr gegeben.

Solange es so bleibt (und im Interesse der Bewohner*innen muss man hoffen, dass es so bleibt), wird Fraport die bisherige Praxis fortsetzen und Geschädigte willkürlich abweisen können.

Beseitigt sind die Gefahren allerdings nicht. Zwar gab es nach der Fraport-Statistik 2014 noch 20 gemeldete Schadensfälle (von denen 9 anerkannt wurden), während es 2024 nur noch 5 waren (2 anerkannt), und in der Nach-COVID-Periode (2022-2024) ist der Durchschnittswert auf 0,5 pro Monat gesunken (von 1,8 in den ersten drei Jahren, 2. Halbjahr 2013 bis 1. Halbjahr 2016), aber auch abgesehen von möglichen Dunkelziffern durch erfolgreiche Abschreckung bleibt damit immer noch ein Schadensrisiko bestehen. (Zur Erinnerung: in den Diskussionen zu den Klageverfahren galten "mehrere Fälle pro Jahr" schon als unerwartet hohes Risiko.)

Der einzige Weg, diese Gefahren, die nur westlich des Flughafens in Flörsheim und Raunheim auftreten, wirklich zu minimieren, besteht also weiterhin darin, diese Gebiete weniger und höher zu überfliegen. Möglichkeiten dazu gibt es natürlich, auch wenn Fraport und Fluggesellschaften sich heftig dagegen wehren.

Wenn sich mit diesen Mitteln das Wirbelschleppen-Schadensrisiko auf deutlich unter 1 Schaden pro Jahr reduzieren liesse, könnte sich die Bevölkerung westlich des Flughafens wenigstens etwas sicherer fühlen.