Hier sind alle Beiträge zu aktuellen Themen aus dem Jahr 2023 gesammelt.

An diesen Beiträgen werden keine Veränderungen mehr vorgenommen, auch Links werden nicht mehr aktualisiert.

Beiträge aus vorangegangenen Jahren befinden sich im Archiv.

20.12.2023

Was schon bei Vorlage des sog. "Eckpunkte-Papiers"

absehbar war,

hat sich bestätigt mit der Veröffentlichung des

Entwurfs des Koalitions-Vertrags,

der am 16.12.

von beiden Parteien abgesegnet

und am 18.12. als

"Hessenvertrag der DCS-Koalition"

in Wiesbaden

unterzeichnet wurde

(DCS: demokratisch-christlich-sozial, zwecks formaler Abgrenzung von christsozial, wie derartige Politik etwas weiter südöstlich genannt wird).

Den Ort der Unterzeichnung haben die Parteivorsitzenden nach eigener Aussage

bewusst gewählt,

er

"stehe für etwas Neues, Modernes",

für

"Modernität und Transparenz".

Und es hat wohl tatsächlich etwas Symbolisches, wenn ihnen das ausgerechnet zu einem privaten Museum für abstrakte Kunst, finanziert durch die Steuerspar-Stiftung eines reichen Unternehmers und im Volksmund

als Zuckerwürfel

verspottet, einfällt. Tatsächlich geht es ja auch bei den meisten "Innovationen" dieses Koalitionsvertrages darum, mit neuen Methoden Altes, Elitäres und Überlebtes zu erhalten.

Die autoritären, rückwärtsgewandten Tendenzen sind im vollen Umfang erhalten und in vielen Details noch verschärft, während die wenigen eher progressiven Ansätze allesamt im Unverbindlichen verbleiben und natürlich unter einem generellen (und hier ernstzunehmendem) Finanzierungs-Vorbehalt stehen. Daher müssen auch Medien wie die 'Frankfurter Rundschau' in

ihrer Analyse feststellen:

"Hessen rückt unter der schwarz-roten Regierung nach rechts".

Beim Blick auf

andere Reaktionen

stellen sie fest:

"Begeistert aber ist kaum jemand. Es überwiegen Skepsis und Kritik".

Dabei gilt allerdings für die Unternehmerverbände, dass sie ohnehin nie genug kriegen können, während andere im Hinblick auf kommende Auseinandersetzungen auch nach noch so schwachen Ansätzen suchen, die Grundlage für Forderungen sein können. Im Hinblick auf die Klima- und Umwelt-Politik stellt aber der BUND, wohl auch stellvertetend für andere,

lapidar fest:

"Der hessische Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND Hessen) bewertet den Entwurf des Koalitionsvertrages zwischen CDU und SPD als ein Dokument des umweltpolitischen Rückschritts."

Nun sind Koalitionsverträge generell keine Gesetzestexte, die man mit einiger Bestimmtheit auf mögliche Auswirkungen hin analysieren könnte, sondern bessere Wunschzettel, die lediglich etwas darüber aussagen, was die Verfasser den Regierten als ihre Absicht verkaufen wollen.

Wir beschränken uns daher bei der genaueren Betrachtung dieses Machwerks auf die für uns relevanten Punkte "Klimaschutz" und "Luftverkehr", um zu sehen, ob sich aus den längeren Texten noch etwas mehr über die zu erwartende Politik lernen lässt.

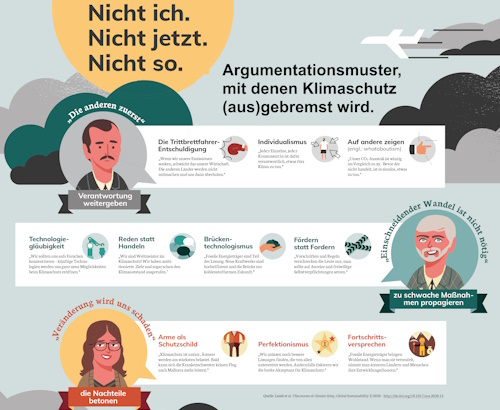

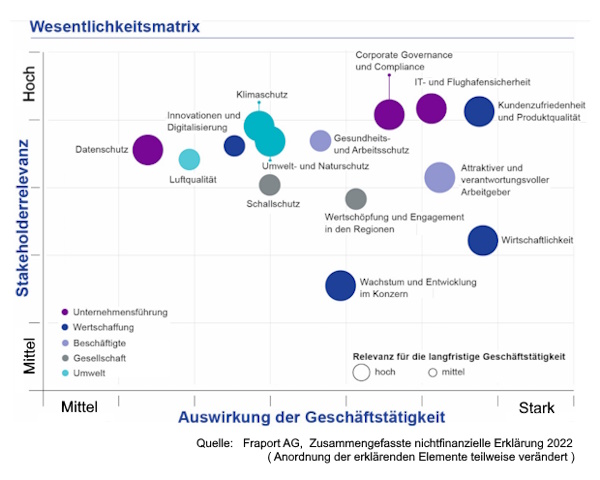

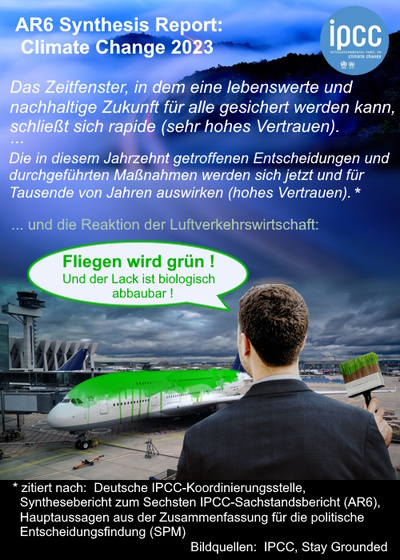

Die

Originalveröffentlichung,

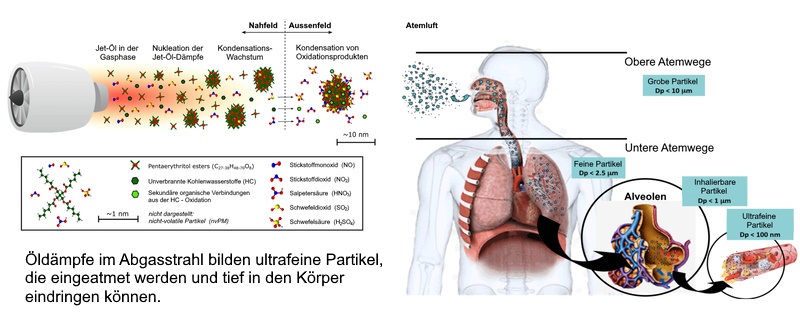

aus der diese Grafik geklaut ist, listet Argumente auf, mit denen Klimaschutz ausgebremst wird.

(Für eine vergrösserte und mit passenden Zitaten aus dem KoaV ergänzte Grafik

auf die Grafik oben oder

hier

klicken.)

Aussagen zum Klima finden sich fast ausschliesslich in Kapitel 9 (S. 138) unter der Überschrift "Aus Nachhaltigkeit für Klima, Umwelt und stabile und erneuerbare Energie". Schon diese Formulierung, und erst recht der nachfolgende Text, lieferen Anlass zu Betrachtungen, inwieweit die Verfasser*innen dieses Vertrages die " Bildungssprache Deutsch", die ihnen im ersten Kapitel so wichtig ist, selbst beherrschen, aber sowohl Erkenntnisgewinn als auch Spaßfaktor sind zu gering, um den Aufwand zu lohnen.

Inhaltliche Aussagen sind ebenfalls extrem dürftig. Wo es halbwegs konkret wird, geht es im Wesentlichen darum, dass Vorgaben von Bundes- und EU-Ebene gesetzeskonfrom umgesetzt werden sollen (was anscheinend nicht selbstverständlich ist) oder dass vorhandene Projekte und Instrumente zumindest nicht völlig abgewürgt, manchmal sogar "konsequent weitergeführt", "gestärkt", "gefördert" oder "unterstützt" werden. Verbindlicher wird es nirgends.

Da sind die allgemeinen Aussagen zur Klimapolitik, mit denen das Kapitel eingeleitet wird, noch aussagekräftiger. Sie wirken wie abgeschrieben aus den Handreichungen der Fossilwirtschaft, mit denen die allzu primitive Leugnung des Klimawandels, wie sie die AfD noch vertritt, ersetzt werden soll durch eine Argumentation, die wirksame Klimaschutz-Politik ausbremsen und die Interessen der Fossil-Konzerne und der hinter ihnen stehenden Finanzwirtschaft sichern soll.

Von den vier

von der Sozialforschung identifizierten Strategien

kommen insbesondere zwei zur Anwendung.

"Nicht jetzt":

man behauptet, der Klimawandel sei auch ohne grundlegende, tiefgreifende Veränderungen und ohne sofort wirkende Maßnahmen abwendbar,

"Nicht so":

Klimaschutz sei sozial ungerecht oder bedrohe den Wohlstand, bessere technologische Lösungen würden in der Zukunft auch verträglichere Maßnahmen ermöglichen. Einige Beispiele dazu haben wir in der ausführlichen Version der nebenstehenden Grafik angeführt.

Dass diese Strategien immer noch hochaktuell sind, hat selbst die Tagesschau im Zusammenhang mit der gerade zu Ende gegangenen

Weltklimakonferenz COP28

festgestellt.

Man kann daher festhalten, dass die Klimapolitik dieser Koalition hauptsächlich die Interessen der Fossilwirtschaft, also der Öl- und Gas-Konzerne und all derer, deren Geschäftsmodelle von deren Produkten abhängen, sichern soll. Sie ist daher nicht nur nicht fortschrittlich, sie ist auch nicht konservativ, also auch nicht auf den Erhalt bestehender, zukunftstauglicher Bedingungen ausgerichtet. Sie ist reaktionär, also ein Versuch, überkommene, nicht zukunftsfähige Geschäftsmodelle aus ideologischen Gründen so lange wie möglich am Leben zu erhalten.

Mit den Aussagen zum Luftverkehr sieht es nicht besser aus. Sie verstecken sich in einem eigenen Unterkapitel des Kapitels 10,

"Aus Liebe für unsere Demokratie, unsere Heimat und Regionen, für Tradition und Kultur".

Wie man unter dieser Überschrift vom Vermächtnis der Frankfurter Nationalversammlung über technische Aspekte der Mobilität wieder zu "Heimat", "Demokratie", "Kultur", "Medien" und "Sport" kommen kann, ist eine weitere Merkwürdigkeit dieses Textes, deren Interpretation wir uns hier verkneifen müssen.

Beim Durchlesen der rund eineinhalb Seiten (S.157-158) fallen besonders die vielen Doppelungen auf. So endet der erste Absatz mit dem Satz

"Wir werden uns gegenüber der Fraport AG für gute Arbeitsbedingungen einsetzen",

der zweite mit

"Im Rahmen der Möglichkeiten wollen wir außerdem für gute Arbeitsbedingungen sorgen".

Das korrespondiert mit den Mehrfachaussagen im

SPD-Wahlprogramm,

wo es in einem Absatz heisst:

"Unter SPD-Führung wird sich die Flughafenpolitik stärker an Tarifbindung, Mitbestimmung, Anwohner- und Umweltschutz orientieren. ... Auf Landes-, Bundes- und europäischer Ebene werden wir uns dafür einsetzen, dass der Flughafen ein Garant für gute Arbeitsplätze ist. Auch um Fachkräfte an den Standort zu binden, wird sich die Flughafenpolitik unter SPD-Führung stärker an Tarifbindung, Mitbestimmung und Arbeitsbedingungen ausrichten.".

"Tarifbindung" und "Mitbestimmung" sind dem Kompromiss mit der CDU zum Opfer gefallen, der es nur um die Zahl der Arbeitsplätze geht, und

überfällige Verbesserungen

z.B. im Arbeitsschutz durch Reduzierung der Ultrafeinstaub-Belastung, oder die Forderung nach Einhaltung aller Normen und Richtlinien der Internationalen Arbeitsorganisation ILO bei allen internationalen Beteiligungen der Fraport hat ohnehin keine der beiden Parteien auf dem Schirm.

Die nächste interessante Doppelung steht im 3. Absatz dieses Unterkapitels.

"Wir bekennen uns zur Stärkung des Flughafens Frankfurt/Rhein-Main auf der Basis des Planfeststellungsbeschlusses. Wir werden die darin festgelegten Auflagen zum Nachtflugverbot, den Betriebskonzepten und Eckwerten beachten und nutzen. Wir wollen den Flughafen in seiner Drehscheibenfunktion als Weltflughafen stärken, um Arbeitsplätze zu sichern und neue Arbeitsplätze zu schaffen und sehen keine Eingriffe in den Planfeststellungsbeschluss vor."

Den Planfeststellungsbeschluss von 2007 für unantastbar zu erklären, ist schon lange ein Kernanliegen der CDU, die dazu in ihrem

Wahlprogramm geschrieben hat:

"Wir bekennen uns zur Stärkung des Flughafens Frankfurt/Rhein-Main auf der Basis des Planfeststellungsbeschlusses."

Hier dient die doppelte Betonung wohl dazu, der SPD klarzumachen, dass sie selbst solche diffusen Aussagen aus ihrem Wahlprogramm künftig vergessen kann:

"Wir werden alle Möglichkeiten nutzen um ein Maximum an Lärmschutz für die Region zu erreichen, ohne den Standort einseitig zu benachteiligen. Dazu gehören rechtssichere Lärmobergrenzen und ein Nachtflugverbot Plus am Frankfurter Flughafen. Im Rahmen des rechtlich Möglichen soll geprüft werden, welche Flugverbindungen in den Tagzeitraum verlagert werden können, um in den Randzeiten der Lärmpausen zu entlasten. Systematische Verstöße gegen das Nachtflugverbot wollen wir stärker ahnden". Sie dürfen höchstens

"die Bemühungen von Fraport, Flugbewegungen in den Nachtrandstunden durch eine Entgeltspreizung zu reduzieren",

begrüssen - wenn es sowas mal geben sollte.

Ansonsten wird nur noch versprochen, auch die sonstigen Aufträge der Unternehmerverbände und Wünsche der Luftverkehrswirtschaft soweit als möglich umzusetzen. Dazu sollen u.a. "der Anschluss des Flughafens an das Wasserstoff-Fernleitungsnetz" erfolgen, der "Flughafen Frankfurt bundesweit zum Vorreiter für die E-Fuel-Technologie" gemacht werden, "die Versorgung der Airlines mit SAF gemäß der EU-Quoten" möglichst billig sichergestellt und der "Ausbau der Cargo-Funktionen am Frankfurter Flughafen und der Airport City West" weitergeführt werden. Als zusätzliches Highlight setzen sich die Koalitionäre auch noch für "den Einsatz von Urban Air Mobility Systemen" ein, also die Irrsinnspläne der Fraport, den Flughafen per extrem lauten Flugtaxis mit der Innenstadt (oder den Innenstädten?) zu verbinden.

Zum Fluglärm gibt es klare Ansagen.

"Anstrengungen zur Reduzierung des Fluglärms der vergangenen Jahre zur Entlastung der Region sind fortzuführen und bleiben Daueraufgabe. Im Forum Flughafen und Region sowie im Rahmen der „Allianz für Lärmschutz“ werden wir diesen Weg fortsetzen und die Interessen der Anrainer sowie die Wettbewerbsfähigkeit und die Kapazität des Flughafens berücksichtigen."

Es soll also alles so weitergehen wie bisher, oder anders gesagt, es soll nichts passieren. Dem

Forum Flughafen und Region

ist seit dem lächerlichen

Maßnahmeprogramm Aktiver Schallschutz

von 2018 nichts Neues zum Lärmschutz mehr eingefallen, und zur

Allianz für Lärmschutz

finden Suchmaschinen nur Texte von 2012.

Dass es nicht möglich ist,

"den Flughafen in seiner Drehscheibenfunktion als Weltflughafen [zu] stärken",

"die Wettbewerbsfähigkeit des Flughafens zu sichern"

und

"die Entwicklung des interkontinentalen Passagierverkehrs"

zu stärken, ohne die Bevölkerung des Rhein-Main-Gebiets

massiven gesundheitlichen Risiken

durch Lärm und Schadstoffe auszusetzen, interessiert die Koalitionäre nicht.

Wenn die SPD also ab nächstem Jahr vertragsgemäß mit dem

"Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlicher Raum"

auch die politische Verantwortung für den Bereich 'Luftverkehr' übernimmt, geht sie damit sehr konkrete Verpflichtungen ein, was alles nicht passieren darf. Aber immerhin eines ihrer Versprechen aus diesem Bereich kann sie umsetzen.

"Die Politik von CDU und Grünen wie etwa die PR Flops zum Lärmschutz"

muss sie nicht fortsetzen - Lärmschutz kann ganz einfach nicht mehr stattfinden.

Wer aber weiterhin für Gesundheits-, Umwelt- und Klima-Schutz im Allgemeinen und gegen die Belastungen durch Fluglärm und Schadstoffe im Speziellen eintreten will, hat damit eine klare Aufgabe: dieser Regierungspolitik von Anfang an Widerstand entgegenzusetzen. "Von Anfang an" kann man dabei ganz wörtlich nehmen. Am 18.01.2024 soll die neue Regierung in der konstituierenden Sitzung des Landtags ab 11:00 Uhr in Wiesbaden gewählt werden. Es gibt mit Sicherheit viele Menschen, die wollen, dass das nicht ohne öffentlich sichtbaren Protest über die Bühne geht.

Dabei sollten den Aussagen dieses Vertrages ganz klare Forderungen entgegengesetzt werden. Statt im Planfeststellungsbeschluss "festgelegten Auflagen zum Nachtflugverbot ... und Eckwerten" (eine Stunde Beschränkungen und fünf Stunden Flugverbot mit Ausnahmen sowie 701.000 Flugbewegungen pro Jahr) brauchen wir

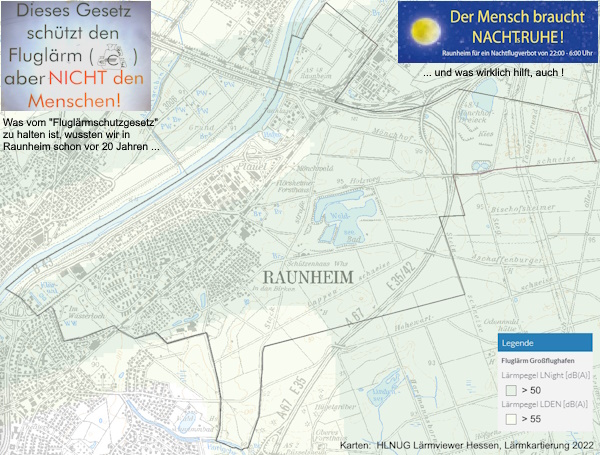

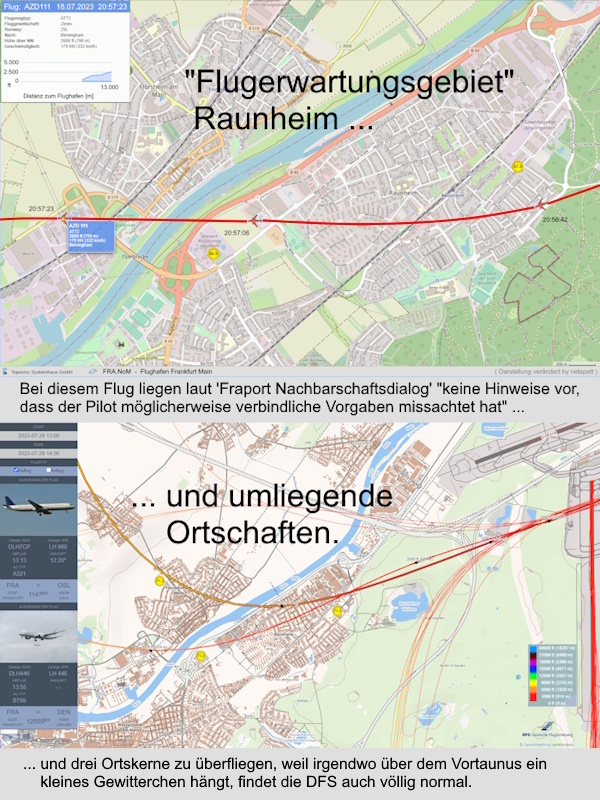

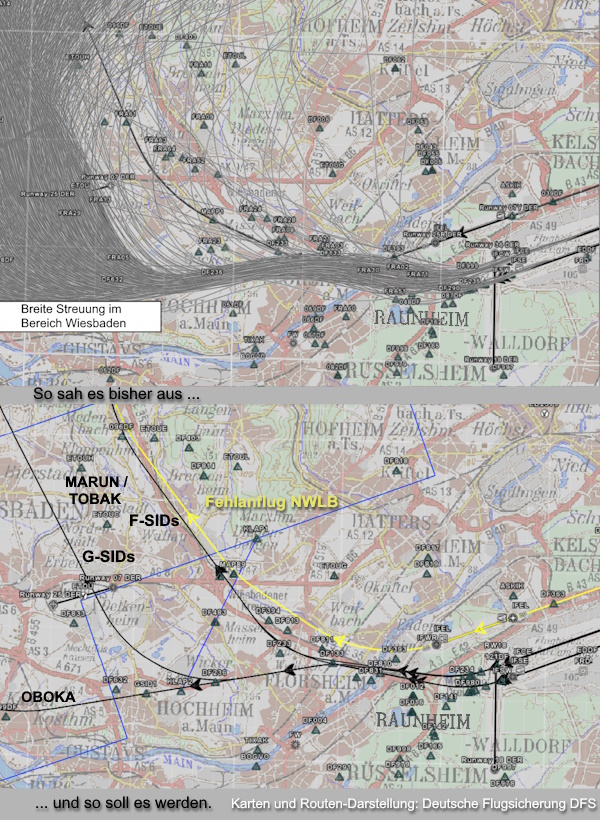

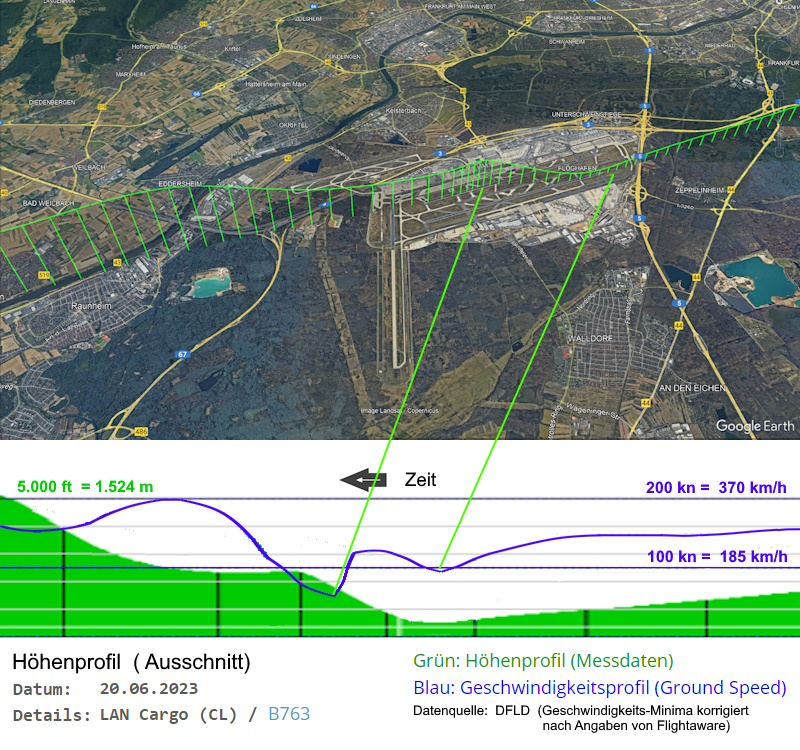

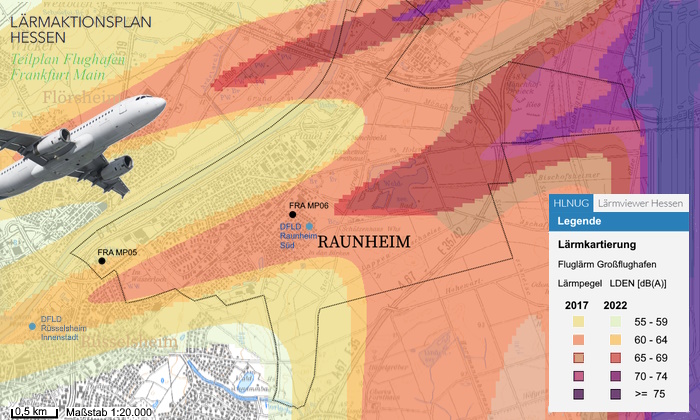

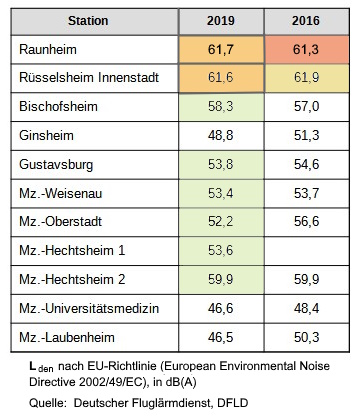

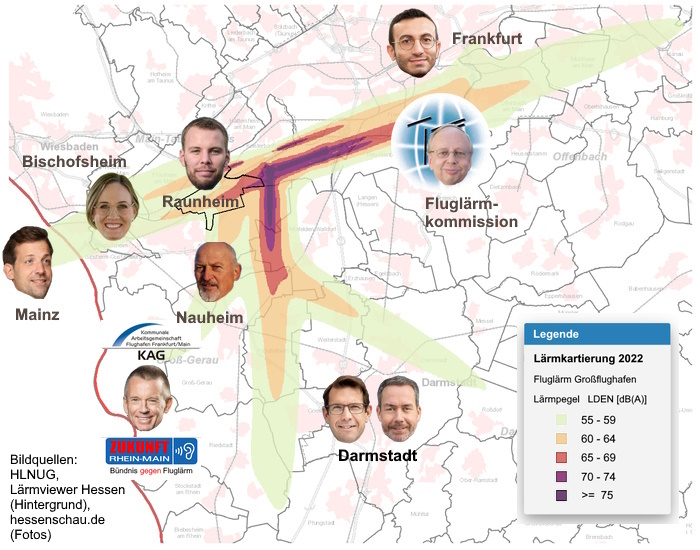

Nach der jüngsten Lärmkatierung 2022 liegt die gesamte Gemarkung Raunheim in einer Zone, in der tagsüber im Durchschnitt Fluglärm von mehr als 55 dB(A) herrscht. In der Nacht werden fast im gesamten bewohnten Gebiet im Durchschnitt Werte von über 50 dB(A) erreicht. Die Schwelle von 44 dB(A) wird mit Sicherheit überall überschritten.

11.12.2023

Auch die Frankfurter Fluglärmkommission hat sich in der letzten Sitzung ihrer aktuellen Amtsperiode mit der Zusammenfassung des "Gutachten - Aktualisierung der Evaluierung der Forschungsergebnisse zur Wirkung von Fluglärm auf den Menschen" und einer Präsentation zu dessen Zielen und den dafür verwendeten Methoden befasst.

Aus der Zusammenfassung kann man lernen, dass beim Überschreiten der kritischen Werte für den "äquivalenten Dauerschallpegel" von 51 dB(A) am Tag (06-22 Uhr) bzw. 44 dB(A) in der Nacht (22-06 Uhr) das Risiko, an Herzinfarkt, ischämischer Herzkrankheit oder Herz-Kreislauferkrankungen zu sterben, um mehr als 5% erhöht ist, das Risiko, an Bluthochdruck oder Depression zu erkranken, um mehr als 10%, und für hochgradige Belästigung tags bzw. hochgradige Schlafgestörtheit nachts um mehr als 25 bzw 15 % erhöht ist.

Einen Beschluss hat die FLK dazu nicht gefasst. In der

Pressemitteilung

zur Sitzung lässt sich der Vorsitzende Weiss zitieren mit

"„Der Bundesgesetzgeber muss die gesetzlichen Grundlagen für den Gesundheitsschutz der

Bevölkerung vor Fluglärm dringend verbessern! Die Erkenntnisgrundlage ist eindeutig – jetzt

ist die Politik in der Pflicht!"

Was genau sie tun sollte, wird hier nicht gesagt.

Zu den Ergebnissen des Gutachtens wird lediglich mitgeteilt,

"dass es keine Schlechterstellung des Schutzniveaus von Bestandsflughäfen, Bestandsgebäuden und Gebäuden, die zu einem früheren Zeitpunkt mit passivem Schallschutz ausgestattet wurden, geben darf. Bei gleicher Belastung entstehen auch gleiche gesundheitliche Auswirkungen. Maßgeblich müssen die Schutzwerte für Erweiterungsflughäfen sein, die nach den aktuellen Erkenntnissen der Lärmwirkungsforschung jedoch zu gering angesetzt sind. Gerade noch akzeptierbare Werte liegen am Tag um 4 dB und in der Nacht um 6 dB unter den derzeit geltenden Dezibelwerten."

Der letzte Satz lässt darauf schliessen, dass auch hier als Konsequenz hauptsächlich eine Verschärfung der Grenzwerte im Fluglärmschutzgesetz

ins Auge gefasst wird. Für die Fluglärmkommission des grössten deutschen Flughafens, die eine Region vertritt, in der Hunderttausende Menschen von Mainz bis Hanau und von Frankfurt bis Darmstadt in Bereichen leben, in denen die identifizierten kritischen Lärmwerte überschritten werden, ist das eindeutig zu wenig.

Welche Konsequenzen eine solche Verschärfung hätte, haben wir bereits in einem

Beitrag zur PM der ADF

zu diesem Gutachten erläutert. Für Raunheim würde sich dadurch praktisch nichts ändern. Die Stadt unterliegt ohnehin komplett den

Siedlungsbeschränkungen, alle müssen bei Neu- und Ausbauten höheren Aufwand für Schallschutz treiben und hatten Anspruch auf die völlig unzureichenden Maßnahmen aus dem Fraport-Schallschutzprogramm für Schlafzimmer. Lediglich im äussersten Norden der Stadt könnten einige Haushalte noch Förderung für zusätzliche Maßnahmen erhalten.

Von der Begrenztheit dieser Maßnahme und den darüber hinaus notwendigen Verbesserungen findet sich in den aktuellen Mitteilungen von ADF und FLK kein Wort. Als das Umweltbundesamt seinen Fluglärmbericht 2017 vorbereitete, hat sich die FLK Frankfurt mit einem 14seitigen Positionspapier daran beteiligt. Nach Veröffentlichung des (von den beteiligten Ministerien verwässerten) Berichts erschien eine 27seitige Stellungnahme der ADF mit Kritik und Verbesserungsvorschlägen. Auf diese und weitere Papiere wurde in der folgenden Diskussion regelmäßig Bezug genommen und die darin enthaltenen Forderungen in die Öffentlichkeit gebracht.

Herr Weiss muss sich in seiner Rolle als FLK-Vorsitzender, der die Positionen und Forderungen des Gremiums nach aussen vertreten soll, an seinem Vorgänger messen lassen. Derzeit sieht es so aus, als müsse er noch kräftig wachsen, um auch nur annähernd dessen Statur zu erreichen.

Mit dürftigen Pressemitteilungen und dem Verzicht auf Beschlüsse zu Kernthemen schöpft er nicht einmal die begrenzten Möglichkeiten aus, die einem Beratungsgremium des Verkehrsministers gegeben sind.

Die weitergehenden politischen Forderungen zu formulieren, die deutlich machen, wie der Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsgefahren wirklich verbessert werden kann, ist daher umso mehr die Aufgabe der politischen Repräsentanten in kommunalen, Kreis- und Landes-Gremien, der Interessenverbände KAG und ZRM und der Bürger-, Umwelt- und Gesundheits-Initiativen, die sich mit den Belastungen durch den Flugverkehr und den dadurch begünstigten Krankheiten befassen.

Im Grunde sind die Forderungen bekannt: Die politische Konsequenz aus den Erkenntnissen des Gutachtens kann nur sein, umgehend ein Programm zur Wiederherstellung lebenswerter und gesundheitsfördernder Verhältnisse in der Region zu entwerfen und umzusetzen.

Notwendige Schritte dazu wären

Dass ein solches Programm letztendlich abzielen muss auf eine Transformation des Flughafens von einem profit-getriebenen, ständig weiter wuchernden, die ganze Region mit Lärm und Schadstoffen überziehenden Krebsgeschwür hin zu einem Element der öffentlichen Daseinsvorsorge, das notwendige Mobilitäts-Dienstleistungen im Einklang mit den Erfordernissen des globalen Klimaschutzes und der regionalen Lebens- und Umwelt-Qualität sicherstellt, ist dabei keine radikale Phantasie, sondern logische Konsequenz der Tatsache, dass künftig die Einhaltung der planetaren Belastbarkeitsgrenzen und der Schutz der Gesundheit von Mensch und Umwelt zu den Kernaufgaben des Wirtschaftens gehören müssen, wenn die Menschheit überleben will.

Die

Originalveröffentlichung,

von deren Titelblatt diese Grafik geklaut ist,

listet die Geschichte des Verfehlens klimapolitischer Ziele in der Luftfahrt auf.

02.12.2023

Unmittelbar vor der laufenden '28. Weltklimakonferenz' COP28 hat die Internationale Zivilluftfahrtorganisation ICAO, eine UN-Organisation mit dem Ziel, "ein nachhaltiges Wachstum des globalen Zivilluftverkehrssystems zu fördern", in einer speziellen Konferenz ihr langfristig anzustrebendes Ziel (long-term aspirational goal, LTAG) von "Netto-Null-Kohlenstoffemissionen bis 2050" (womit sie 2/3 der Klimawirkungen des Luftverkehrs ignoriert) bestätigt und ein neues Zwischenziel für 2030 formuliert.

Um zu verstehen, was damit gemeint ist, muss man den Text sehr genau lesen. Im englischen Original steht:

"To support the achievement of the LTAG, ICAO and its Member States strive to achieve a collective global aspirational Vision to reduce CO2 emissions in international aviation by 5 per cent by 2030 through the use of SAF, LCAF and other aviation cleaner energies (compared to zero cleaner energy use)."

Das übersetzen wir mit

"Um das Erreichen des LTAG zu unterstützen, streben ICAO und ihre Mitgliedsstaaten danach, eine kollektiv global anzustrebende Vision zur Reduzierung der CO2-Emissionen der internationalen Luftfahrt um 5 Prozent bis 2030 durch die Nutzung von [nachhaltiger Flugzeug-Treibstoffen] SAF, [Kohlenstoff-reduzierten Flugzeug-Treibstoffen] LCAF oder anderer sauberer Flugzeug-Antriebsenergien (im Vergleich zur Nichtnutzung sauberer Energien)".

Der Nachsatz in Klammern ist entscheidend. Entgegen

ersten Berichten,

die den Eindruck erwecken konnten, es sei eine Reduzierung im Vergleich zu einem bereits erreichten, absoluten Wert (etwa der Verbrauch 2019 oder 2023) geplant, wird hier deutlich gemacht, dass es nur um eine relative Reduzierung geht. Durch die "sauberen Energien" soll erreicht werden, dass 5% weniger emittiert wird, als wenn nur fossiles Kerosin eingesetzt würde. Da ICAO an ihren

Wachstums-Szenarien

festhält, bedeutet das eine geplante

weitere Zunahme der Emissionen,

eben nur in einem etwas geringeren Ausmaß.

Eine völlig unverbindliche "Vision" einer etwas verringerten Steigerung der Emissionen steht in einem krassen Gegensatz zum

Aufruf

des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP), die Treibhausgas-Emissionen bis 2030 um 42% zu senken, um wenigstens eine Chance von 2:1 zu haben, das 1,5°C-Ziel zu erreichen. Die Regulierung des Luftverkehrs findet offensichtlich in einer anderen Welt statt.

Fachplattformen

analysieren genauer,

dass

"eine 5%ige Reduktion der Kohlenstoffintensität der Luftfahrt-Kraftstoffe"

angestrebt werden soll, zusammen mit einem

"Globalen Rahmen",

der die Staaten mit

"Assistenz beim Aufbau von Kapazitäten, Finanzierung und ... Entwicklung der notwendigen Infrastruktur"

unterstützen soll. Insgesamt sollen damit

"unterstützende Regierungs-Politiken"

erreicht und

"ein starkes Signal an Investoren und den traditionellen Energiesektor"

gesendet werden.

Der klimapolitische Nebelwerfer der globalen Luftfahrtindustrie, die sog. 'Air Transport Action Group',

erklärt noch deutlicher,

wie das Ganze gemeint ist. Die Luftfahrtindustrie habe ihre Ziele formuliert, nun sei es an der Finanzwirtschaft und dem Energiesektor, die notwendige Infrastruktur zu unterstützen und SAF in ständig steigenden Mengen zu liefern. Insbesondere der Energiesektor müsse

"jetzt bedeutende Flüsse ihrer riesigen Profite und Investitionsausgaben in die Energie-Transformation leiten".

Dazu brauche es

"unterstützende Regierungs-Politiken und unterstützende Investitionen aus dem Finanzsektor".

Im

Klartext:

Regierungen sollen Subventionen fliessen lassen und ein "günstiges Investitionsklima" schaffen, der Finanzsektor soll investieren, und die fossilen Energiekonzerne sollen sich neue, "zukunftsfähige" Geschäftsfelder erschliessen, damit die Airlines auch weiterhin billigen Sprit tanken können.

Die verpflichten sich nicht wirklich zu etwas, versprechen aber, SAF auch tatsächlich zu benutzen, wenn sie denn in den anvisierten Mengen und zu "angemessenen Konditionen" bereitgestellt werden. Für die Airlines, die am

ICAO-Ablasshandel CORSIA

beteiligt sind, wird das Ganze ohnehin fast zum Nullsummenspiel, denn diese SAF-Einkäufe können sie auf ihre Verpflichtungen zum Zertifikate-Kauf (soweit solche

überhaupt schon bestehen)

anrechnen.

Kein Wunder, dass die

Luftfahrt-Lobbyverbände jubeln

und begeistert Beifall klatschen.

Kaum erwähnt wird in der Berichterstattung, dass diese Konferenz sich auch dadurch auszeichnet, dass eigentlich bereits erreichte Kompromisse

weiter verwässert

wurden. 5% Reduzierung der Kohlenstoff-Intensität der Treibstoffe ist im Grunde nicht einmal vereinbar mit den ICAO-eigenen Szenarien zur Erreichung des LTAG-2050, daher waren in der Konferenz-Vorlage noch "5-8%" vorgesehen. Das bevorzugte 'Drehbuch' der Luftfahrtindustrie für die Erreichung von LTAG-2050, die ATAG-Studie

Waypoint 2050,

enthält Szenarien, die für 2030 SAF-Anteile zwischen 2,5 und 14% erwarten, also Intensitäts-Reduzierungen von rund 2-10%, wobei selbst unter den dort formulierten sehr optimistischen Annahmen nur Reduzierungen von mindestens 5% zur Zielerreichung führen können.

Ausserdem tagte zu Beginn der Konferenz noch die vor zwei Jahren in Glasgow gegründete sog. 'International Aviation Climate Ambition Coalition', zu der auch Deutschland gehört, wohl hauptsächlich mit dem Ziel, die damals beschlossene

Deklaration

zu ersetzen durch ein

Update,

in dem die Verpflichtung

"to reduce aviation CO2 emissions at a rate consistent with efforts to limit the global average temperature increase to 1.5°C"

ersetzt wird durch

"to reduce aviation CO2 emissions in line with the goal for international aviation of net-zero carbon emissions by 2050, in support of the Paris Agreement's temperature goal".

Das bedeutet, das die Verpflichtung ('commitment'), die Luftfahrt-Emissionen zu reduzieren im Einklang mit dem 1,5°C-Ziel, ersetzt wird durch eine Verpflichtung zu Reduzierungen im Einklang mit dem Netto-Null-Ziel für 2050, um damit das Ziel der Pariser Vereinbarung "zu unterstützen". Angesichts der Tatsache, dass über die Möglichkeit der Einhaltung des 1,5°C-Ziels in diesem Jahrzehnt entschieden wird, ist das eine drastische Reduzierung der 'Ambition' und eine

Aufgabe des ursprünglichen Ziels.

Um solche Rückschritte zu überspielen, werden auch einige

Werbegags

lanciert, die wohl beweisen sollen, dass SAF funktioniert. So flog gerade werbewirksam eine Boeing 737 von Virgin Atlantic erstmals mit SAF hauptsächlich

aus altem Speisefett

von London nach New York.

Einige technische Details dazu lassen sich der von der 'Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt'

ins Deutsche übertragenen

Pressemitteilung

des Triebwerk-Herstellers Rolls Royce entnehmen.

Über den eingesetzten Treibstoff teilt Rolls Royce mit:

"Bei dem ... verwendeten SAF handelt es sich um eine einzigartige Mischung aus 88 % HEFA (Hydroprocessed Esters and Fatty Acids) von AirBP und 12 % SAK (Synthetic Aromatic Kerosene) von Virent, ... . HEFA wird aus Abfallfetten hergestellt, während SAK aus pflanzlichem Zucker gewonnen wird, wobei die übrigen pflanzlichen Proteine, Öle und Fasern der Rohstoffe weiter in der Nahrungskette genutzt werden. SAK wird in 100%igen SAF-Mischungen benötigt, da sogenannte Aromaten im Kraftstoff für die Triebwerksfunktion unerlässlich sind."

Das heisst, immerhin 12% des eingesetzten Treibstoffs werden aus Lebens- oder Futtermitteln gewonnen, die dafür der Nahrungsproduktion entzogen werden.

Die ganze Aktion ist damit weder neu noch zukunftsorientiert. Testflüge mit verschiedenen "100%-SAF"-Mischungen

finden seit Jahren statt,

wenn auch in der Regel nicht als Transatlantik-Flüge. "100% SAF" bedeutet dabei eine CO2-Reduzierung

von 70 bis maximal 85%,

und in einigen Fällen vielleicht sogar eine gewisse Reduzierung der Kondensstreifen-Bildung, die ebenfalls klimawirksam ist.

HEFA-Kraftstoffe können auch nicht in grossen Mengen hergestellt werden. Selbst die optimistischen 'Waypoint 2050'-Szenarien gehen nur von einem Anteil von 6-8% am Gesamtbedarf von SAF aus. Anders gesagt: Selbst unsere konsum-orientierte Wohlstandsgesellschaft produziert bei Weitem nicht genug Abfälle, um daraus genügend Treibstoff für unsere Luxus-Fliegerei zu machen.

Berücksichtigt man darüber hinaus, dass gemäß ICAO-Beschluss alles als SAF zählt, was in Triebwerken verbrannt werden kann, gewissen

Nachhaltigkeits-Kriterien

genügt und über den gesamten Lebens- (oder besser Verbrauchs-) Zyklus mindestens 10% weniger CO2 emittiert als fossiles Kerosin, und die "Lower carbon aviation fuels" LCAF normale fossile Brennstoffe sind, bei denen diese 10%-Reduktion im Produktionsprozess erreicht wird (indem z.B. die Förderpumpen mit Windenergie betrieben, die Raffinerien mit Solarstrom beleuchtet werden und/oder der Transport mit Elektrofahrzeugen erfolgt), wird klar: die Luftfahrt möchte

noch jahrzehntelang fossile Brennstoffe nutzen.

Dass es dabei auch mit den "Nachhaltigkeitskriterien" nicht weit her ist, zeigt z.B. die Tatsache, dass US-Fluggesellschaften ganz offen

Mais als Rohstoff

für "nachhaltige Treibstoffe" nutzen und dafür auch massiv die Grundwasservorräte im amerikanischen Corn Belt plündern wollen.

Damit passt die ICAO-Botschaft zu einer Klimakonferenz, die die wesentliche Aufgabe hätte, den

Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen

endlich verbindlich in die Wege zu leiten, deren Veranstalter aber von Anfang an

im Verdacht stehen,

das Gegenteil anzustreben. Aber auch wenn in Dubai noch das eine oder andere

positive Ergebnis

erreicht werden sollte - die notwendigen grundlegenden Veränderungen werden ohne den anhaltenden Widerstand von unten nicht durchsetzbar sein.

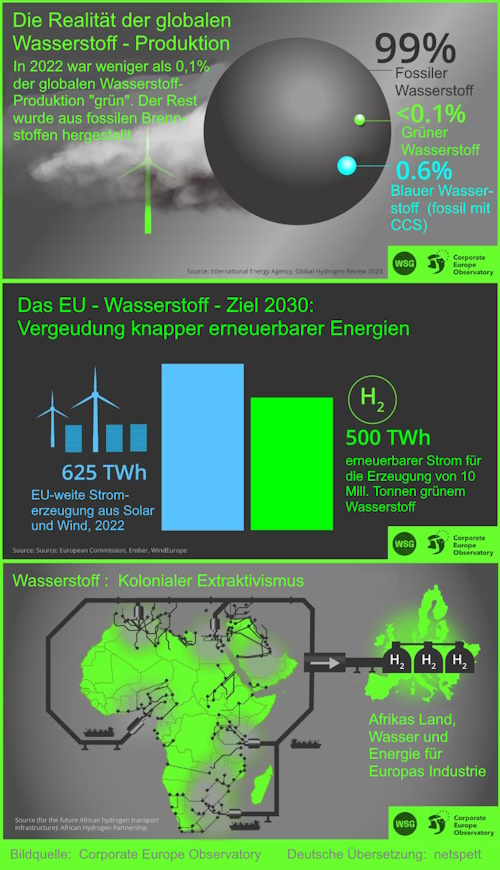

"Grüner" Wasserstoff steht aktuell nicht zur Verfügung. Die von der EU geplanten Mengen in Europa herzustellen, würde einen grossen Teil der hier verfügbaren erneuerbaren Energien erfordern. Die geplanten Importe aus Afrika hemmen dort die Entwicklung und die Versorgung von Bevölkerung und Wirtschaft mit erneuerbaren Energien.

28.11.2023

Wasserstoff

ist das Kernelement fast aller neuen

Antriebe und Treibstoffe,

mit denen die Luftverkehrswirtschaft ihre Klimawirkungen reduzieren und

Emissionsfreies Fliegen

möglich machen will.

Die Einsatzmöglichkeiten in

Wasserstoffflugzeugen

reichen von der direkten Verbrennung in Gasturbinen über die Nutzung in

Brennstoffzellen

für Elektroantriebe bis hin zu sog.

PtL-Kraftstoffen

("Power-to-Liquid", neuerdings auch "eSAF", electrically generated Sustainable Aviation Fuels, genannt), die anstelle von fossilem Kerosin getankt werden können.

Die einzigen Alternativen dazu wären batterie-elektrische Antriebe oder Treibstoffe, die aus Biomasse oder kohlenstoff-haltigen Abfällen gewonnen werden. Erstere sind wegen des Gewichts der Batterien nur für kleine Kurzstreckenflugzeuge einsetzbar, über Letztere werden viele falsche Aussagen verbreitet, aber sie sind nachweislich nicht klimaneutral, ihre Herstellung ist häufig nicht sozialverträglich und ökologisch bedenklich, der Handel damit ist anfällig für Betrug und sie stehen auch unter optimistischen Annahmen nicht in ausreichender Menge zur Verfügung.

Technisch betrachtet ist Wasserstoff ein farbloses Gas, aber politisch kann er viele Farben bekommen, je nachdem, wie und woraus er hergestellt wird. Eine Erläuterung der Bundesregierung listet (versteckt in den "häufigen Fragen") insgesamt neun Farben auf. Wirklich klimaneutral kann dabei einzig der sog. "grüne" Wasserstoff sein, der unter Einsatz erneuerbarer Energien (hauptsächlich Strom) durch die Aufspaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff hergestellt wird.

Deutschland

und

die EU

planen den Übergang zu einer

Wasserstoffwirtschaft,

die Wasserstoff als Universal-Energieträger für viele Bereiche von der Schwerindustrie bis zum PKW-Verkehr und der Raumheizung nutzen soll.

Dabei soll natürlich "prinzipiell" grüner Wasserstoff genutzt werden, aber die EU spricht ganz offen von

"renewable and low-carbon gases",

also Gas, das "erneuerbar" ist (was auch schon

viele problematische Definitionen

beinhaltet) oder irgendwie weniger CO2 freisetzt als fossiles Gas.

Und auch die Bundesregierung gesteht (in den versteckten Fragen):

"Bis ausreichend grüner Wasserstoff zur Verfügung steht, können auch andere kohlenstoffarme Farben genutzt werden ... . Unter bestimmten Voraussetzungen und mit strengem Blick auf Treibhausgasemissionen, können auch kohlenstoffarmer blauer Wasserstoff aus Erdgas mit CCS, also CO2-Speicherung, türkiser Wasserstoff aus Verbrennung von Methan oder orangener Wasserstoff aus Abfall und Reststoffen gefördert werden."

Mit anderen Worten: "(nearly) everything goes" - übergangsweise, bis eines Tages die schöne neue, klimaneutrale Welt erreicht sein wird.

Warum das so sein soll, erklärt der deutsche Wirtschaftsklima-Minister, wie meist in einem Video. Dabei übergeht er dezent einige Kleinigkeiten: "blauer" Wasserstoff aus Erdgas, bei dem das abgespaltene CO2 aufgefangen und irgendwo eingelagert (CCS, carbon capture and storage) oder anderweitig genutzt (CCU, carbon capture and usage) wird, hat einen miserablen Wirkungsgrad, da für die Abspaltung und Einlagerung oder Aufbereitung für die Nutzung ebenfalls Energie verbraucht wird. Auch ob die geplanten oder derzeit schon durchgeführten Einlagerungen das CO2 wirklich langfristig binden, ist keineswegs sicher. Im schlimmsten Fall ist "blauer" Wasserstoff klimaschädlicher als die direkte Verbrennung des fossilen Gases.

Dass 'grüner' Wasserstoff so etwas wie der

Champagner der Energiewende

ist (selten und teuer) und auf absehbare Zeit

nur in geringen Mengen

zur Verfügung stehen wird, wird nirgendwo bestritten. Auch das der

Transport

über längere Strecken auf Probleme stösst und die Gesamt-Energiebilanz wasserstoff-betriebener Prozesse massiv verschlechtern kann, wird hin und wieder erwähnt. Und manchmal wird auch in einzelnen Fällen öffentlich, wie

politisch und sozial problematisch

Wasserstoff-Projekte sein können.

Die deutsche Wasserstoff-Strategie sah sich deshalb schon bei ihrer Vorstellung

mit deutlicher Kritik

konfrontiert. Das Urteil war vernichtend:

"Sie ist ein riesiges Wirtschaftsförderprogramm, das ganz wenig mit der Energiewende bzw. Klimaschutz zu tun hat, und ganz viel mit den Interessen der alten Energiekonzerne und ihrem zentralistischen Energiesystem (allmächtige Konzerne, abhängige "Verbraucher"). Grüner Wasserstoff dient da nur als "Mäntelchen" für den Einsatz der anderen Farben ... ."

Daran hat sich bis heute

nichts geändert. Im Kampf um Marktanteile zwischen Strom- und Brennstoff-Versorgern dient die Wasserstoff-Strategie der Gaswirtschaft dazu, die weitere Auslastung ihres Gas-Versorgungsnetzes zu sichern und die weitere Nutzung von fossilen Gasen, 'buntem' Wasserstoff oder Mischungen von beidem weiter zu ermöglichen.

Auch die Strategie massenhaften Imports von 'grünem' Wasserstoff wurde frühzeitig

kritisiert.

Die aktuelle Fortschreibung zeigt noch deutlicher Elemente von

Energie-Kolonialismus,

der auf die Bedürfnisse der Bevölkerung der Exportstaaten, insbesondere auf die in den afrikanischen Staaten zunehmend schwieriger werdende

Versorgung mit Trinkwasser,

wenig Rücksicht nimmt.

Dass das mindestens im selben Ausmaß für das EU-Wasserstoffprogramm gilt, belegt ein

aktueller Bericht

des 'Corporate Europe Observatory', einer

unabhängigen Forschungs- und Kampagnen-Gruppe. Er beschreibt als "schmutzige Wahrheit":

"Eine Wasserstoff-Wirtschaft riskiert tatsächlich die verstärkte Nutzung fossiler Brennstoffe und vertieft neokoloniale extraktivistische Praktiken, insbesondere die umfassende Aneignung von Land, Wasser und Energie in den produzierenden Ländern" (eigene Übersetzung).

Dass die Öl- und Gas-Wirtschaft die

Klimakrise verschärft

und unabhängig von allen Versprechungen von Klimazielen nur ihre

Rendite optimiert,

berichtet inzwischen ja schon die Tagesschau. Und auch die Spitzen der deutschen Wirtschaft

reden da mittlerweile Klartext:

"grüne Projekte der Ampel ... passen nicht mehr in die Zeit und schwächen den Wirtschaftsstandort",

meint der Präsident des Arbeitgeberverbandes. Um nicht sofort als menschenverachtendes Monster erkannt zu werden, schiebt er ein ideologisches Glaubensbekenntnis hinterher, das längst

von Fakten widerlegt

ist:

"Mit mehr marktwirtschaftlichen Instrumenten ließen sich schneller und kostengünstiger ehrgeizige Klimaziele erreichen".

Auf internationaler Ebene belegt sogar ein

Bericht

der 'Internationalen Energie-Agentur' IEA im Detail, dass Welten liegen zwischen dem, was die Öl- und Gas-Industrie aktuell tut, und was nötig wäre, damit sie ihre Klimaziel-Versprechungen erfüllen könnte. Wie eine

andere Studie

belegt, waren ihre

Profite 1,5mal so hoch

wie die volkswirtschaftlichen Schäden, die ihre Emissionen angerichtet haben - aber das reguliert natürlich kein Markt.

Die Luftverkehrs-Wirtschaft ist da

keinen Deut besser.

Jede neue Untersuchung weist ihr in immer weiteren Details nach, dass selbst die optimistischsten Annahmen für einen Pfad zu

Netto-Null-Emissionen bis 2050

nicht um eine Deckelung des Wachstum der Flugbewegungen insgesamt und um ein Schrumpfen in den Vielflieger-Regionen Nordamerika und Europa herumkommen und dennoch

Milliarden Tonnen

an "negativen Emissionen" (

Carbon Dioxide Removal,

CDR) bis zur Klimaneutralität benötigen. Selbst wirtschaftsfreundlichste Think Tanks entwerfen Szenarien für ein

Nachfrage-Management,

mit dem zumindest vorübergehend die Emissionen reduziert werden sollen, bis die erhofften "technologischen Durchbrüche" endlich gelingen.

Die

Internationale Zivilluftfahrtorganisation

ICAO, die eigentlich eine UN-Organisation mit Staaten als Mitgliedern ist, aber agiert wie eine Wirtschaftslobby mit dem Ziel,

"ein nachhaltiges Wachstum des globalen Zivilluftverkehrssystems zu fördern",

hält allerdings trotzdem unverdrossen an ihren

Wachstums-Szenarien

fest. Für ihr

langfristig anzustrebendes Ziel

von "Netto-Null-Kohlenstoffemissionen bis 2050" (womit sie auch noch

2/3 der Klimawirkungen

des Luftverkehrs ignoriert) setzt sie auf eben solche technologischen Fortschritte und, wie gerade nochmal in einer

speziellen Konferenz

bestätigt, auf

"nachhaltige Flugzeug-Treibstoffe (SAF), Kohlenstoff-reduzierte Flugzeug-Treibstoffe (LCAF) oder andere saubere Flugzeug-Antriebsenergien",

also auf alles, was irgendwie (tatsächlich oder vermeintlich)

weniger CO2 emittiert als der aktuelle Standard für fossiles Kerosin.

Zu den "anderen Energien" zählt auch der Wasserstoff, der aber nirgendwo näher betrachtet wird und offensichtlich keine entscheidende Rolle spielen soll. Auch

technologie-gläubige NGOs

gehen davon aus, dass das EU-Programm, das

Beimischungsquoten von Wasserstoff-basierten SAFs

zu konventionellem Kerosin vorsieht, das Maximum dessen ist, was realistisch zur Verfügung stehen könnte.

Auch die benötigte

Infrastruktur

stellt die Einführung von Wasserstoff als Treibstoff vor gewaltige Probleme. Anders als Kerosin muss Wasserstoff unter hohem Druck oder bei sehr tiefen Temperaturen gelagert werden, aber er muss trotzdem an einer ausreichenden Zahl von Flugplätzen zur Verfügung stehen und getankt werden können, wofür es noch keinerlei Normen gibt. Die

notwendige Ausstattung

dafür werden sich nicht alle Flughäfen leisten wollen.

Das hindert Flughäfen wie

Hamburg

nicht daran, sich in Zusammenarbeit mit

Airbus

schon heute als Vorreiter darzustellen und sogar schon eine erste Verbindung

Hamburg-Rotterdam

anzukündigen. Bei genauem Hinsehen zeigt sich aber, dass der Aufwand zunächst nicht allzu gross ausfallen soll:

"Bis etwa 2040 gehen die Airportmanager von einer Anlieferung des Wasserstoffs in geringen Mengen mittels spezieller Tankfahrzeuge aus",

und erst in 20 Jahren oder später wird eine

"ergänzende Versorgung über einen Pipelineanschluss erforderlich werden".

Andere Experten äussern sich z.B. gegenüber

der BBC

noch skeptischer:

"Wasserstoff-getriebene Flugzeuge - es mag einige Demo-Flüge geben im nächsten Jahrzehnt, aber die Einführung von Wasserstoff im großen Stil scheint definitiv weiter entfernt zu sein. Und vielleicht nicht einmal sicher."

(eigene Übersetzung)

Der Frankfurter Flughafen hatte schon 1935 eine

Wasserstoff-Direktleitung

zu den damaligen Farbwerken Höchst, hat das damit verbundene Geschäftsmodell aber nach ein paar Jahren wieder aufgegeben. Die

aktuellen Planungen

wirken demgegenüber sehr, sehr bescheiden. Die hessische Landesregierung ist allerdings

mächtig stolz

darauf, dass im Industriepark Hoechst künftig eine geringe Menge an eFuel, 2.500 Tonnen/Jahr, zum Beimischen zu normalem Kerosin produziert werden soll. Gemessen an der Menge fossilen Kerosins, die jährlich auf FRA vertankt wird, lässt sich das nicht einmal mit Promille-Angaben sinnvoll ausdrücken. Die Inbetriebnahme der Anlage ist allerdings zunächst

auf 2024 verschoben.

Als Fazit lässt sich festhalten: der aktuelle Wasserstoff-Hype hat wenig bis nichts mit Klimaschutz zu tun und trägt insbesondere absolut nichts dazu bei, die schnellen Emissions-Reduzierungen zu realisieren, die notwendig wären, um die Pariser Klimaziele in Reichweite zu halten.

Die aktuellen Aktivitäten dienen in erster Linie dazu, die Investitionen und Geschäftsmodelle der Gaswirtschaft zu sichern und als Türöffner für "kohlenstoff-reduzierte" Gase aller Art zu dienen, die weit davon entfernt sind, klimaneutral zu sein und im Extremfall noch mehr Treibhausgase emittieren als fossiles Gas. Das wird besonders deutlich in der Luftverkehrswirtschaft, wo mit "nachhaltigen Treibstoffen" aus "grünem Wasserstoff" geworben wird, de facto aber angeblich "nachhaltige" und "kohlenstoff-reduzierte" Treibstoffe aus Biomasse und "buntem" Wasserstoff zum Einsatz kommen sollen.

Wer also Wasserstoff als Mittel gegen die aktuelle Eskalation der Klimakatastrophe anpreist, hat entweder von den Fakten keine Ahnung, oder - und das dürfte für die grosse Mehrheit der Politiker*innen und Lobbyist*innen gelten - er/sie lügt.

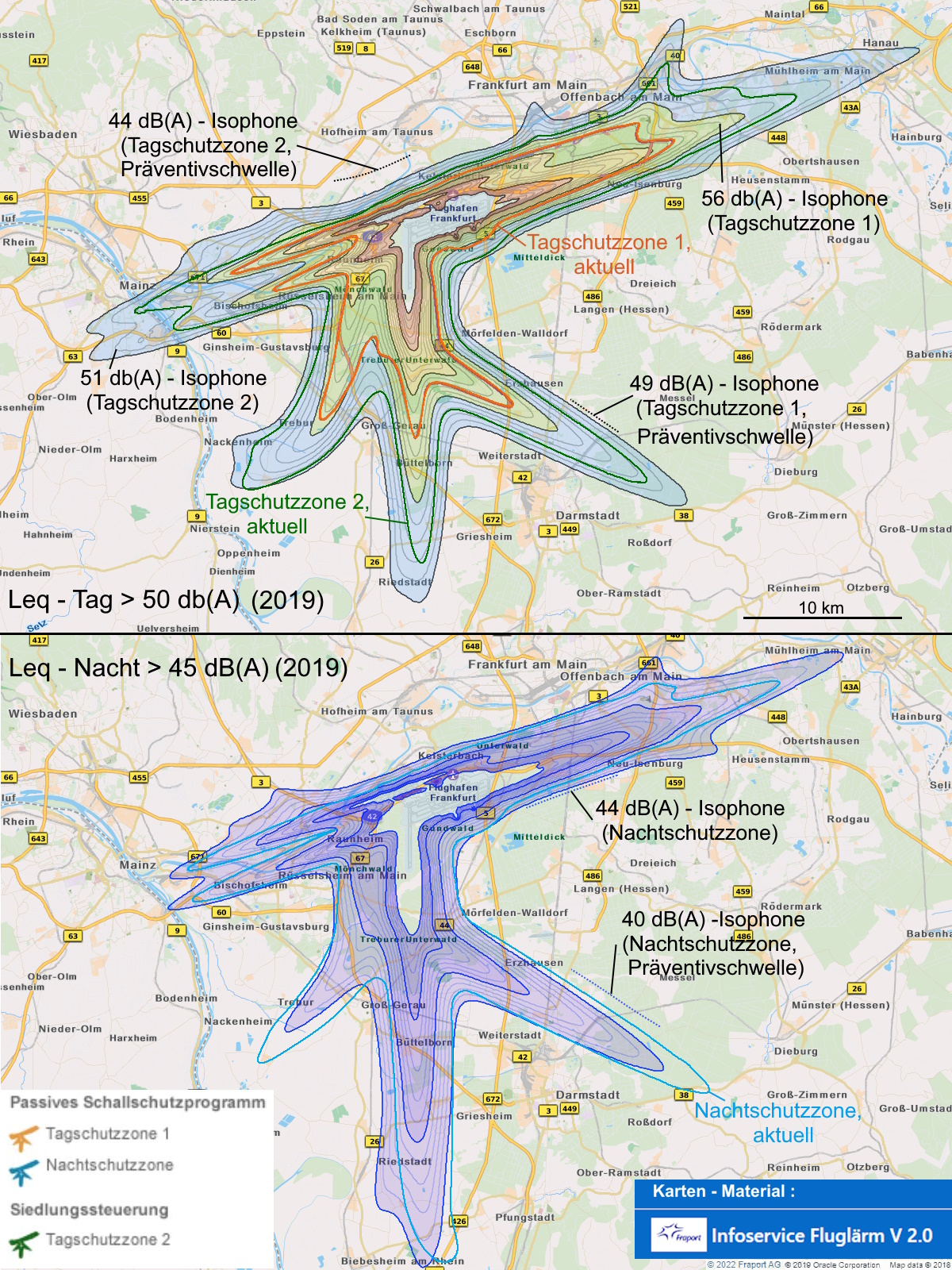

Die Grafiken zeigen die

Lärmkartierungen 2019

für den Tag (oben) und die Nacht (unten) sowie die aktuell existierenden Schutzzonen. Markiert sind darüber hinaus die Isophonen (Linien gleicher Lärmbelastung), die den vorgeschlagenen Grenzwerten entsprechen. Soweit diese Vorschläge niedriger sind als die dargestellten Isophonen, deuten kurze punktierte Linien deren ungefähre Lage an.

Die aus den Grenzwerten abzuleitenden Schutzzonen müssten grösser sein als die gekennzeichneten Isophonen-Bereiche, da sie künftige Entwicklungen berücksichtigen sollen und Fraport offiziell weiteres Wachstum anstrebt.

22.11.2023

Vergangene Woche hat der Vorsitzende der 'Arbeitsgemeinschaft Deutscher Fluglärmkommissionen', Paul-Gerhard Weiss, im Anschluss an deren Tagung eine

neue Studie zu gesundheitlichen Wirkungen von Fluglärm

vorgestellt.

Am Montag wurde dann auf der Webseite der FLK Frankfurt, angehängt an eine

Pressemitteilung,

auch eine 14-seitige Zusammenfassung der Studie veröffentlicht.

Obwohl die Gesamtstudie sicher noch viele wichtige Details enthält, genügt das, um die wesentliche Inhalte der Studie zu verstehen und die Schlussfolgerungen beurteilen zu können.

Da es sich um eine Literaturstudie handelt, sind darin keine neuen Forschungsergebnisse veröffentlicht. Vielmehr

"war ein wesentliches Ziel dieses Gutachtens, den Forschungsstand seit der NORAH-Studie zur

Wirkung von Fluglärm auf den Menschen

auf Basis einer systematischen Literaturanalyse aufzuzeigen ... und auf dessen Grundlage Empfehlungen für eine mögliche

Novellierung des FluLärmG

herauszuarbeiten".

Kurz: es sollte all das berücksichtigt werden, was in den letzten acht Jahren an Erkenntnissen über

NORAH

hinaus gewonnen wurde, um daraus Forderungen für die

schon lange überfällige

und bisher

völlig unzureichend geplante

Novellierung des

Fluglärmschutzgesetzes

zu entwickeln.

Als wichtigstes Ergebnis der Studie hebt die ADF-PM

"ein zweistufiges Schutzkonzept ..., um die Bevölkerung vor den drohenden Gesundheitsrisiken hinreichend zu schützen" hervor.

Der ADF-Vorsitzende schlussfolgert daraus:

"Der Bundesgesetzgeber ist jetzt gefordert, die bundesgesetzlichen Regelungen zu überarbeiten und für hinreichenden Schutz der Bevölkerung zu sorgen. Es geht darum, die Menschen durch aktiven und passiven Schallschutz

vor dem Lärm zu schützen und nicht den Lärm vor den Menschen! Auch die Schlechterstellung des Schutzniveaus von Bestandsflughäfen, Bestandsgebäuden und Gebäuden, die zu einem früheren Zeitpunkt mit passivem Schallschutz ausgestattet wurden, sind ein unhaltbarer Zustand zu Lasten der Bevölkerung, der beendet werden muss. Die Gesundheit der Betroffenen muss an allen Standorten gleichermaßen geschützt werden, und zwar auf dem von den WissenschaftlerInnen abgeleiteten Schutzniveau!"

Die beiden Schwellen des Schutzkonzeptes (jeweils für Tag und Nacht) bestehen aus einer

"zwingenden Auslöseschwelle",

bei deren Überschreiten das Risiko für das Auftreten von Erkrankungen als nicht mehr tolerabel eingeschätzt wird und daher Schutzmaßnahmen eingeführt werden müssen, und einer "präventiven Auslöseschwelle", die als langfristig anzustrebender Richtwert gelten soll und im Wesentlichen den Richtwerten der Weltgesundheitsorganisation entspricht.

Nicht deutlich hervorgehoben, aber wichtig ist, dass sich die medizinisch begründeten Auslöseschwellen

"für den Tag auf die Tag-Schutzzone 2 und für die Nacht auf die Nachtschutzzone beziehen"

(mit 51 bzw. 44 dB(A), jeweils "außen am Immissionsort"). Die Differenzierung zwischen Tag-Schutzzone 1 und 2 ist nicht medizinisch, sondern "organisatorisch" begründet (u.a. dadurch, dass nur in Zone 1 der Verursacher des Lärms für die Schutzmaßnahmen zahlt), daher wird dafür die pauschale Differenz von 5 dB(A) übernommen. Warum dann trotzdem die Werte für die Tag-Schutzzone 1 als 'Empfehlungen' auftauchen, erschliesst sich nicht wirklich.

Weiterhin wird betont,

"dass die unterschiedlichen Schwellenwerte für Lärmschutzbereiche an Änderungs- und Bestandsflughäfen im FluLärmG nach aktuellem Forschungsstand aus Sicht der Lärmwirkungsforschung nicht begründbar sind und die Unterscheidung daher aufgehoben werden sollte".

Auch frühere bauliche Schallschutzmaßnahmen sollen für den Anspruch auf Förderung aktuell notwendiger Maßnahmen keinen Einfluss haben.

Würden die empfohlenen Grenzwerte in das Fluglärmschutzgesetz (§ 3 Abs. 1) übernommen, würde das bedeuten, dass

die Schutzzonen vergrössert werden

müssten und einerseits mehr Menschen Anspruch auf die Finanzierung von Maßnahmen des passiven Schallschutz durch Fraport hätten. Herr Weiss schätzt, dass in der Tag-Schutzzone 1 bzw. der Nachtschutzzone

"in Offenbach ... die Zahl der Anspruchsberechtigten um rund 30 Prozent steigen"

würde. Andererseits müssten auch Neubauten im weiteren Umfeld (der Tag-Schutzzone 2) mit aufwändigeren Schallschutz-Maßnahmen ausgestattet werden (§6 FluLärmG), und auch die Siedlungsbeschränkungs-Bereiche würden ausgeweitet (§5 FluLärmG).

Wie groß die neuen Schutzzonen genau ausfallen würden, ist schwer abzuschätzen, da die betroffenen Gebiete nach Fluglärmschutzgesetz

"unter Berücksichtigung von Art und Umfang des voraussehbaren Flugbetriebs"

ermittelt werden sollen. Da aber, wie die Grafik zeigt, die Gebiete, in denen der Lärm über den empfohlenen Grenzwerten liegt, schon 2019 grösser waren als die entsprechenden Schutzzonen, wäre mit einer deutlichen Ausdehnung zu rechnen.

Dazu kommt, dass eine anstehende

Anpassung der Berechnungsmethode

für die Lärmwerte in der Umgebung von Flughäfen ohnehin zu höheren Werten führen wird und auch dadurch die Schutzzonen grösser werden müssen.

Die Zusammenfassung des Gutachtens macht keine Aussage über die

Qualität der baulichen Schallschutzmaßnahmen,

die durch Überschreiten der Schwellen ausgelöst werden sollen. Empfohlen wird lediglich, dass

"die gewählten Bauschalldämm-Maße zu den stets gleichen korrespondierenden Innengeräuschpegel führen und hierbei nicht zwischen Gebäudearten (Bestands- vs. Neubau) oder Gebäuden mit oder ohne zu früheren Zeitpunkten erhaltenen Schallschutz unterschieden wird".

Welche Innengeräuschpegel erreicht werden sollten, wird nicht gesagt.

Die Frage ist von Bedeutung, weil die geförderten Schallschutz-Maßnahmen von Flughafen zu Flughafen variieren und insbesondere der Aufwand, den Fraport zu finanzieren verpflichtet wurde, sich auf

unterstem Niveau

und an der Grenze zur Lächerlichkeit bewegt. Insbesondere im Altbau-Bestand in den lautesten Lärmzonen sind die erreichten Bau-Schalldämmmaße weit vom Notwendigen entfernt, und die Lüfter, die Fraport finanziert hat, sind heute schon aus energetischen Gründen nicht mehr vertretbar.

Dennoch wären die Auswirkungen der im Gutachten gegebenen Empfehlungen weitreichend, aber

die Forderungen und Begründungen sind keinesfalls neu.

Schon der

Fluglärmbericht 2017

des Umweltbundesamtes enthält Empfehlungen für teils noch strengere Grenzwerte, die Aufhebung der Unterscheidungen zwischen Bestands- und Ausbau-Flughäfen sowie zwischen zivilen und militärischen Flughäfen und eine Reihe von weiteren Maßnahmen. Vorbehaltlich einer genaueren Analyse der Gesamtstudie muss man wohl davon ausgehen, dass das Verdienst des aktuellen Gutachtens wohl in erster Linie darin liegt, gezeigt zu haben, dass auch die aktuellen Forschungsergebnisse die Forderungen weiter untermauern.

Auch die ADF hat sich, u.a. bei der

gemeinsamen Aktion

mit den Bürgerinitiativen 2018 vor dem Berliner Reichstag und im

Forderungspapier

zum Bundestagswahlkampf 2021, schon wesentlich deutlicher und umfassender positioniert, als es in der aktuellen Pressemitteilung zum Ausdruck kommt. Daher ist es einerseits verdienstvoll, wenn sie das Gutachten dazu nutzt, die Forderungen nach der längst überfälligen Novellierung der Fluglärmschutz-Gesetzgebung insgesamt wieder auf die Tagesordnung zu bringen und die Gesetzgeber auf Bundes- und Landesebene zum Handeln zu drängen. Andererseits sollte darauf geachtet werden, dass sie dabei nicht hinter bereits erreichte Positionen zurückfällt, die immer noch begrenzt und verbesserungswürdig sind.

Die eigentliche Aussage der vorliegenden Ergebnisse der Lärmwirkungsforschung ist ohnehin eine andere. Wenn gesundheitlich gerade noch vertretbare Lärmpegel am Tag und in der Nacht über viele Quadratkilometer dichtbesiedelten Gebiets nicht erreicht werden und nur mit erheblichem wirtschaftlichem Aufwand und unter Inkaufnahme anderer Einschränkungen innerhalb von Gebäuden hergestellt werden können, kann es daraus nur eine vernünftige Schlussfolgerung geben:

Ein Mega-Hub dieser Grösse ist in der dicht besiedelten Rhein-Main-Region nicht vertretbar.

FRA darf nicht weiter wachsen, sondern muss auf ein raumverträgliches Maß schrumpfen.

Der Fluglärm in der gesetzlichen Nacht von 22 - 6 Uhr muss durch ein vollständiges Nachtflugverbot

auf wenige Notfall-Ausnahmen reduziert werden.

Ein Politikwechsel, der eine solche rationale, am Gesundheits- und Klimaschutz orientierte Position durchsetzen könnte, ist derzeit nicht in Sicht. Daher macht es durchaus Sinn, auch für kleinere, unzureichende Verbesserungen einzutreten, die die Gesundheitsrisiken zumindest zu einem gewissen Grad reduzieren - ohne das eigentliche Ziel aus den Augen zu verlieren.

Das heisst nicht, dass erreichter Konsens zugunsten von Minimalforderungen aufgegeben werden sollte. Zum Lärmschutz gehören neben niedrigeren Grenzwerten der Verzicht auf vermeidbaren Fluglärm durch

Verbot von Kurzstrecken-

und

Luxus-Flügen,

Ausweitung der Nachtflug-Beschränkungen

bis zu einem vollständigen Nachtflugverbot, Ausnutzung aller

Möglichkeiten des aktiven Schallschutzes,

auch auf Kosten der Kapazität, und

wirksamer passiver Schallschutz

in ausreichendem Umfang, finanziert durch den Verursacher des Lärms, schon heute unverzichtbar dazu - auch wenn einige politische und Gremien-Vertreter hin und wieder daran erinnert werden müssen.

Der Knüppellöwe tauchte, soweit bekannt, erstmals nach den Prügelorgien an der Baustelle der Startbahn West in der hessischen Politik auf. Die Farbgebung ist hier den aktuellen Entwicklungen angepasst: der 'Koalitionsmantel' ist kaltgrau/ blass-altrosa gefärbt, alles andere erscheint als unterschiedliche Abstufungen von Grau(en).

17.11.2023

War schon

im Wahlkampf deutlich geworden,

dass von der Hessen-Wahl keinerlei positive Entwicklung in der Flughafen-Politik zu erwarten ist, zeichnet sich inzwischen ab, dass es tatsächlich noch schlimmer werden könnte.

Vor 10 Jahren, als zuletzt ein

Koalitionswechsel

in Hessen stattfand (von schwarz-gelb zu schwarz-grün),

spielte der Flughafen-Ausbau noch

eine grössere Rolle,

aber einen Politikwechsel

gab es nicht.

Nun tauscht Bouffier-Nachfolger Rhein die Grünen gegen die SPD aus, und das

Eckpunkte-Papier,

das Grundlage für die gerade begonnenen Koalitionsverhandlungen sein soll, lässt das Schlimmste befürchten. Die 'Hessenschau' gibt einen

Überblick

über das Papier, befindet:

"Ziel ist ein anti-grüner Politikwechsel"

und zitiert als Fazit der FAZ:

"Gendern war gestern, jetzt wird abgeschoben".

Als "anti-grün" kann man sicherlich die Tatsache bezeichnen, dass unter den "Herausforderungen", die laut den Eckpunkten die Zeit bestimmen

("Ukraine-Krieg und Hamas-Terror, Preis-, Wirtschafts- und Migrationskrise"),

die Klimakatastrophe nicht einmal mehr erwähnt wird.

Die angestrebte "breite Hessenkoalition", die sich auf das Votum von

knapp einem Drittel

der hessischen Wähler*innen stützen kann (und auf knapp die Hälfte der tatsächlich abgegebenen Stimmen und 56% der Sitze im Landtag), soll

"eine Koalition für Freiheit und Vernunft, für Stabilität, soziale Sicherheit und sanfte Erneuerung",

eine

"christlich-soziale Koalition für Hessen"

werden, die die

"zentralen Herausforderungen",

die

"großen Probleme unserer Zeit"

"bei der

Begrenzung der irregulären Migration, der Stärkung unseres Rechtsstaates, dem Abbau von Belastungen für Bürger und Betriebe, dem sozialen und gesellschaftlichen Zusammenhalt und gleichwertigen Lebensverhältnissen in Stadt und Land"

erfolgreich angehen wird.

Das Papier listet dann 10 "Schwerpunkte" auf, unter denen die Punkte 3. SICHERHEIT und 4. MIGRATION UND INTEGRATION schon auf einen

deutlichen Rechtsruck

hinweisen.

Im Punkt 7. LÄNDLICHER RAUM (?!?) finden sich dann die Sätze:

"Wir bekennen uns zur Verstetigung der Investitionen in den Straßenbau, lehnen ein generelles Tempolimit sowie Fahrverbote für Autos ab und werden die Ausbauprojekte bei Autobahnen und am Frankfurter Flughafen fortsetzen. Gleichzeitig bekennen wir uns zum Flughafen Kassel-Calden als wichtiges nordhessisches Infrastrukturprojekt ... ."

Fast am Ende taucht noch ein Punkt 9. ENERGIE, KLIMA- UND UMWELTSCHUTZ auf, in dem (immerhin?) die längst beschlossenen Klimaziele bestätigt werden, beschleunigte Genehmigungsverfahren für alle Energie-Projekte und Forschung für Dinge wie "laserbasierte Kernfusion" angekündigt werden.

Alles in allem ist dieses Papier ein Sammelsurium aus schwülstigen Leerformeln, populistischen Parolen ("kein Tempolimit", "Wölfe ins Jagdrecht", "Verzicht auf Gendern") und rückwärtsgewandten Heilsversprechungen und enthält keinerlei Antworten auf die tatsächlichen Herausforderungen der Gegenwart. Und während SPD-Vertreter noch hoffnungsvoll ankündigen, im fertigen Koalitionsvertrag könne mehr und Besseres stehen, macht die CDU auf ihrer Webseite und in Interviews deutlich, dass sie genau das will, was aus den Eckpunkten herauszulesen ist. Nicht umsonst macht sie mit dem ständig verwendeten Begriff der "christlich-sozialen Hessenkoalition" deutlich, wo sie ihr Vorbild sieht. Der sozialdemokratische Juniorpartner soll nun anstelle des grünen Mäntelchens eben ein soziales liefern und ansonsten "ohne Konflikte" für Mehrheiten sorgen.

Wie sicher sich die künftigen Koalitionäre sind, dass das alles schnell über die Bühne geht, zeigt ihr

Zeitplan:

"fast 200" Vertreter*innen beider Parteien sollen in knapp vier Wochen den Koalitionsvertrag ausverhandeln, am 16.12. sollen die zuständigen Gremien ihn beschliessen. Am Donnerstag, den 18. Januar nächsten Jahres, soll dann der neue Landtag in seiner

konstituierenden Sitzung

die Regierung wählen.

Auf diese Entscheidungsprozesse noch von aussen Einfluss nehmen zu wollen, dürfte weitgehend illusorisch sein. Die CDU sieht sich aufgrund ihrer jüngsten Erfolge ohnehin als praktisch unbesiegbar, und die SPD muss schlucken, was ihr vorgesetzt wird, und darf froh sein, wenn sie bei ihren "Kernthemen" (zu denen Umwelt und Klima nicht gehören) das eine oder andere Pünktchen als Erfolg verkaufen kann.

Ein "Zurück in die achtziger Jahre" des vorigen Jahrhunderts kann es allerdings nicht geben, auch wenn die Politik-Konzepte der regierenden Parteien aus dieser Zeit zu stammen scheinen. "Innere Sicherheit" und "gesellschaftlicher Zusammenhalt" sind auch heute nicht durch einen Ausbau des Polizei- und Überwachungsstaats zu erzwingen, und die beginnende Klimakatastrophe, die globale Gefährdung überlebenswichtiger Ökosysteme und die wachsende Kriegsgefahr bei gleichzeitiger Aufrüstung und massiven Kürzungen im Sozialbereich lassen sich mit einer "sanften Erneuerung" im wirtschaftlichen Bereich nicht bekämpfen. Die überlebens-notwendigen grundlegenden Transformationen lassen sich nur "mit und nicht gegen die Bürger" umsetzen, wenn zugleich eine massive Umverteilung von oben nach unten ihren sozialen Status sichert und den gegenwärtigen Trend zur Verelendung umkehrt.

Diese Erkenntnisse sind allerdings bisher nicht mehrheitsfähig. Für die Bewegungen für mehr Klimaschutz und gegen die wachsenden Belastungen durch den Flugverkehr bleibt daher zunächst nur, ihren Protest deutlich zu machen und möglichst nachdrücklich und öffentlich darauf hinzuweisen, was eine hessische Landesregierung eigentlich leisten müsste. Der 18.01.2024 wäre ein guter Tag, dafür vor dem Landtag in Wiesbaden in guter Tradition zu demonstrieren. In den Umwelt- und Naturschutz-Verbänden und Bewegungen dürfte genug Frust und Ärger vorhanden sein - und wer weiss, vielleicht erinnern sich ja einige an der grünen Basis auch noch nach 10 Jahren daran, wofür ihre Partei eigentlich mal gegründet wurde, und machen mit.

31.10.2023 (Update 06.11.2023)

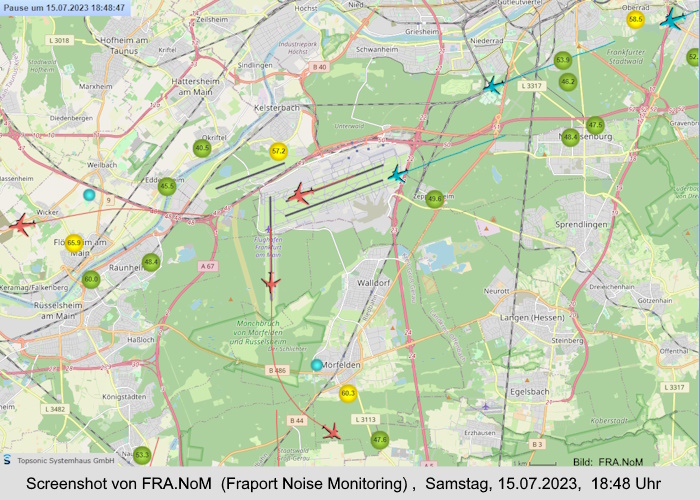

Vor ein paar Tagen haben sowohl Fraport als auch Lufthansa etwas an die Öffentlichkeit gegeben, was sie wohl als Erfolgsmeldung verstanden wissen wollten. Fraport hat in einer Pressemitteilung die Kerndaten ihres Winterflugplans vorgestellt, und Lufthansa hat für kommenden Sommer den Betriebsbeginn einer neuen Tochtergesellschaft angekündigt.

Fraport verkauft es als Erfolg, dass im kommenden Winter

"82 Fluggesellschaften Passagierflüge zu weltweit 242 Reisezielen in 94 Ländern"

anbieten und

"mit durchschnittlich 3.759 Passagierflügen pro Woche ... das Flugangebot im Winterflugplan wieder annähernd bei dem Vergleichswert vom Winter 2019/2020 angekommen"

sei.

Damit möchten sie wohl Stärke demonstrieren und auf eine erfolgreiche Position im

Wettbewerb

hinweisen, um Anleger zu beeindrucken und die nach wie vor dringend nötige Personalgewinnung erleichtern. Die meisten Medien, allen voran die

Hessenschau,

unterstützen das mit Überschriften wie

"Frankfurter Flughafen stockt Winterflugplan massiv auf"

Wie immer bei Fraport, darf man solche Aussagen aber nicht als bare Münze nehmen. Zwar ist an den Zahlen wohl nichts falsch, aber einige Relativierungen sind angebracht. Anders als früher sind solche Flugpläne nicht mehr in Stein gemeiselt, sondern können auch in der laufenden Periode "angepasst" werden, wenn sich die Notwendigkeit ergibt. Das war z.B. auch im vergangenen Sommer der Fall, wo die Zahl der Flugstreichungen wieder Höhepunkte erreicht hat, obwohl Fraport schon vorab die Kapazitäten reduziert hatte.

Auch ein Vergleich mit früheren Jahren trübt das schöne Bild etwas. So zeigt eine

Grafik

der FAZ aus dem Jahre 2011 die Überschrift:

"Passagierflüge vom Flughafen Frankfurt: 114 Airlines starten wöchentlich zu 298 Zielen in 110 Ländern der Welt".

Und die Zahl der wöchentlichen Flüge lag in den Vor-Corona-Wintern in der Regel immer deutlich über 4.000, bis sie ab Februar 2020 drastisch einbrach und damit den Durchschnitt im Winterflugplan 2019/2020 spürbar nach unten zog.

Allerdings war FRA auch mit den reduzierten Zahlen zumindest im Sommer nach

Angaben des ACI Europe

immer noch der Flughafen mit der höchsten "Konnektivität" weltweit, wenn auch nur noch auf Platz 4 bei der Zahl der Direktverbindungen in Europa. Das liegt aber auch an der Auswerte-Methode, denn

nach anderen Daten

landet FRA nur auf Platz 6.

Was Fraport im Portfolio noch besonders fehlt, sind die europäischen Punkt-zu-Punkt-Verkehre, wie sie insbesondere von

Billigfliegern

angeboten werden. Auch der 'Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft' BDL, bejammert in seiner

Pressemitteilung

zum Winterhalbjahr, dass diese Verkehre in Deutschland

"nur noch 63 Prozent des Vor-Corona-Niveaus"

erreichen, sieht darin allerdings die grössten Probleme für

"Flughäfen wie Berlin-Brandenburg, Düsseldorf und Stuttgart".

Gesellschaften wie

Ryanair

und

Easyjet

führen gerne die angeblich zu hohen Kosten dafür an, dass sie in Deutschland nicht wieder wachsen können, haben aber eigene Probleme, egal ob mit

Boeing-

oder

Airbus-Flotten.

Auch sehen sie hier durchaus Potential für

spezielle Geschäftsmodelle

oder bei

bestimmten Rahmenbedingungen.

Es könnte also durchaus sein, dass Ryanair oder andere zur Eröffnung des "Billigfingers" G von Terminal 3 wieder

in Frankfurt auftauchen,

falls Fraport bis dahin wieder genügend Personal findet.

Kernproblem dürfte aber eher sein, dass auch Anleger den positiven Prognosen der Luftverkehrswirtschaft nicht trauen und zahlreiche Risiken aufzeigen, wobei gerade das Klientel der Billigairlines aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten eher zum Sparen gezwungen ist als die 'Premium-Kundschaft', auf die Lufthansa setzt.

Trotzdem versucht natürlich auch Lufthansa, Kosten zu sparen. Neben

allgemeinem Druck

auf die Belegschaften dürfte die neue Tochtergesellschaft Lufthansa City Airlines ein wichtiges Instrument dafür sein. Auf ihrer

Webseite

stellt sie sich als "europäische Airline" vor, aber ihre Aufgabe wird von Lufthansa

klar beschrieben:

sie soll

"Flüge aus den Drehkreuzen München und Frankfurt anbieten und damit auch Zu- und Abbringerdienste für Lufthansa fliegen"

und

"Drehkreuze und Lufthansa Langstrecke"

stärken.

Kommentare in Fachblättern wie

airliners.de

und Wirtschaftsblättern wie

FAZ

und

Capital

kritisieren die chaotischen Strukturen innerhalb der Lufthansa Group, die durch eine weitere Tochter, die Aufgaben bestehender Gesellschaften übernehmen soll, nur noch komplexer werden, sehen aber letztendlich das Ziel,

"dass vor allem die Personalkosten sinken sollen".

Diese Annahme ist naheliegend, da die Zubringerdienste zu den Drehkreuzen Frankfurt und München bisher überwiegend unter der Dachmarke

Lufthansa Regional

von den beiden Tochtergesellschaften

Lufthansa Cityline

und

Air Dolomiti

durchgeführt werden. Beide sind ursprünglich selbstständige Airlines, die von Lufthansa übernommen wurden und noch 'Altlasten' wie teures Personal, Tarifverträge etc. mit sich herumschleppen.

Die 'Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO) e.V.', die sich als 'Gewerkschaft des Kabinenpersonals' versteht, hat daher die angekündigte Betriebsaufnahme in einer

Pressemitteilung

umgehend kritisiert.

"Eine neue, bislang untarifierte Plattform führt zur Schließung eines gut tarifierten Flugbetriebs und setzt zeitgleich auch alle anderen Konzernairlines, insbesondere die Kabinenbeschäftigten der Lufthansa, unter Druck. ... Den Cockpit- und Kabinenbeschäftigten der Lufthansa CityLine droht nun der Verlust ihres Arbeitsplatzes. ... Entgegen anderslautender Lippenbekenntnisse, ist bereits zum jetzigen Zeitpunkt der Gespräche allerdings absehbar, dass die Konzernführung den langjährig bei Lufthansa CityLine beschäftigten Mitarbeitenden der Kabine bei einem Wechsel zu City Airlines erhebliche Zugeständnisse hinsichtlich Vergütung, Arbeitszeiten, Einsatzbedingungen, Freizeitanspruch, Dienstplangestaltung und -stabilität abverlangen will. ... Das können und werden wir so nicht akzeptieren.".

Die Interessenvertretung der Pilot*innen, die 'Vereinigung Cockpit', hatte bereits früher die Gründung einer

einheitlichen Group-Tarifkommission

für die Lufthansa Group angekündigt, die verhindern soll, dass Beschäftigte verschiedener Konzern-Gesellschaften gegeneinander ausgespielt werden können. Da Lufthansa in den nächsten Jahren

mehr als 2000 neue Piloten

und auch anderes Personal braucht, liegt hier ein wesentlicher Konfliktpunkt für die Zukunft.

Unabhängig davon bleibt als Fakt, dass Lufthansa versuchen wird, im kommenden Sommer auch die Zahl der Kurzstreckenflüge wieder in die Höhe zu treiben und damit auch diesen, durch die Pandemie massiv eingebrochenen Sektor des Luftverkehrs wieder in alte Grössenordnungen zurück zu bringen. Mit der Billigstrategie, die sie dabei fahren wollen, wird natürlich nicht nur die fliegende Konkurrenz, sondern auch die Bahn, die einen Großteil dieser Aufgaben wesentlich klimafreundlicher erledigen könnte, massiv unter Druck gesetzt.

Fraport ist nur allzu bereit, die notwendigen Abfertigungskapazitäten zur Verfügung zu stellen, solange lukrativere Nachfragen noch ausbleiben.

Es zeigt sich einmal mehr: bei der Luftverkehrswirtschaft auf Einsicht in gesamtgesellschaftliche Notwendigkeiten oder ernsthafte Klimaschutz-Absichten zu setzen, ist pure Illusion. Solange ihnen nicht Grenzen von aussen gesetzt werden, sei es durch politische, wirtschaftliche oder ökologische Entwicklungen, werden sie versuchen, weiterzumachen wie bisher. Den dringend notwendigen

gerechten Übergang

zu einer Reduzierung des Flugverkehrs und zu einer klimafreundlichen Mobilität wird es nur gegen ihren erbitterten Widerstand geben.

Kurz nach der Ankündigung der Inbetriebnahme der neuen Airline legt die LH-Spitze nochmal nach und konkretisiert ihren geplanten Wahnsinn. Mit Lufthansa City Airlines sollen

1-2 Millionen Euro

an Personalkosten pro Flugzeug und Jahr eingespart werden. Es soll auch nicht bei den zunächst bereitgestellten fünf altersschwachen Airbus A319-Maschinen bleiben. Geplant ist die Anschaffung von

40 neuen Kurzstrecken-Flugzeugen

(natürlich auch mit "bewährter" konventioneller Technik).

Bisher ist das natürlich nur Planung und Wunsch(traum) und dient einerseits zur Vorbereitung der anstehenden Tarifverhandlungen für das Kabinenpersonal von City Airlines, andererseits der Vorbereitung der Verhandlungen mit den potentiellen Lieferanten über Preise und Lieferkonditionen für die Maschinen. Man kann daher annehmen, dass auch die Konzernspitze nicht erwartet, dass sie alles schnell und vollständig umsetzen können. Da die Ziele aber nicht nur den Medien, sondern auch Analysten und Investoren vorgetragen wurden, sind sie wohl nicht nur reine Stimmungsmache.

Daher ist die Zahl von 40 Neuanschaffungen unter Berücksichtigung von Beschaffungs- und Lebensdauer von Flugzeugen ein starkes Indiz dafür, dass Lufthansa tatsächlich davon ausgeht, noch mindestens bis 2045, wahrscheinlich aber noch weit darüber hinaus, mit konventioneller Technik Kurzstrecke fliegen zu können.

Das zeigt auch, dass der Hype um alternative Antriebe für die Kurzstrecke, der in den Szenarien, nach denen der Flugverkehr bis 2050 "klimaneutral" werden soll, eine grosse Rolle spielt, von Lufthansa nicht ernst genommen wird. Sie dürfte damit keine Ausnahme unter den grossen Fluglinien sein.

23.10.2023

Aus Anlass des 12. Jahrestages der Inbetriebnahme der Landebahn Nordwest am 21.10.2011 hat das Bündnis der Bürgerinitiativen BBI für den 20.10.2023 unter dem Titel

"16 Jahre Flughafenausbau, 12 Jahre Landebahn Nordwest: Profit für Fraport – Lärm und Dreck für die Region, Klimakatastrophe für die Welt!"

zu einer Protestkundgebung im Terminal 1 des Flughafens

aufgérufen.

Es wurde erwartungsgemäß kein Massenprotest, aber rund 60 TeilnehmerInnen aus mindestens 10 Kommunen rund um den Flughafen machten deutlich, dass der Widerstand gegen Lärm, Schadstoff-Belastung und Klimazerstörung durch den Flugverkehr nicht tot ist.

Bemerkenswert ist auch, dass die Delegiertenversammlung des BBI beschlossen hatte, den wesentlichen inhaltlichen Beitrag zu dieser Kundgebung nicht jemandem aus den am meisten von der Nordwestbahn betroffenen Kommunen zu überlassen, sondern dem Sprecher der BI gegen Fluglärm Raunheim.

Das kann man als Signal dafür sehen, dass die Trennung in Alt- und Neu-Betroffene, die unmittelbar nach Eröffnung der Bahn noch eine grosse Rolle gespielt hat und im ein oder anderen Fall auch zu Streit im Bündnis führte, nun endgültig der Vergangenheit angehören soll und künftig die gemeinsamen Interessen und ein gemeinsames Vorgehen wieder die Hauptrolle spielen.

Steve Collins hat die Kundgebung mit vier selbst kreierten bzw. adaptierten Liedern wesentlich mitgestaltet.

Die Aufzeichnung der Rede ist aus verschiedenen Quellen zusammengesetzt und editiert, gibt aber den Vortrag im Wesentlichen authentisch wider.

Entsprechend war die Rede auch darauf ausgelegt, deutlich zu machen, dass jeder Ausbauschritt am Flughafen nur der Fraport und der Luftverkehrswirtschaft Vorteile bringt und die ganze Region unter Waldverlust, zunehmenden Schadstoff-Emissionen und mehr Lärm leidet, auch wenn die Lärmzunahme je nach Ausbaumaßnahme unterschiedlich ausfällt. Langfristige Vorteile von einem Ausbau gibt es für niemanden in der Region.

Natürlich gab es aus diesem Anlass noch etliches mehr zu sagen, weshalb die Rede auch fast eine halbe Stunde dauerte, aber das kann jede/r nach Geschmack nachlesen oder nachhören.

Aufgelockert wurde das Ganze durch Songs von Steve Collins, der das Thema auch seit zwölf Jahren mit eigenen Liedern oder textlich angepassten Versionen von bekannten Songs, diesmal von

Creedence Clearwater Revival

und

Bob Dylan,

künstlerisch bearbeitet und viele Aktionen mit begleitet hat.

Weitere Eindrücke von der Kundgebung gibt es auf der

Webseite

des Bündnisses.

In der Rede wird ein Dokument erwähnt, das wir hier noch nicht diskutiert haben und das daher zumindest noch kurz angesprochen werden soll: der Abschlussbericht des sog. „Hessischen Zukunftsrates Wirtschaft“, der beim Hessischen Wirtschaftsgipfel am 18.10.2023 in Wiesbaden vorgestellt wurde.

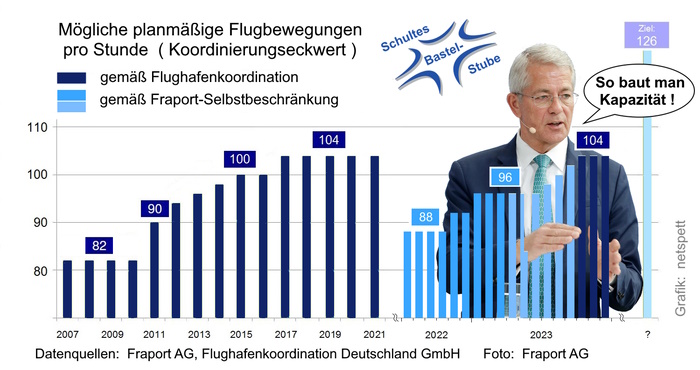

In diesem Dokument befasst sich im Kapitel "Strategische Positionierung Hessens" das Unterkapitel "Verkehrsinfrastruktur und Mobilität" mit der "Handlungsempfehlung: Luftverkehrsstandort Hessen weiter stärken" damit, was die Politik alles tun sollte, um den Wachstumswahn von Fraport und Lufthansa zu unterstützen. Im Grundsatz ist es alles das, was auch auf der Nationalen Luftfahrtkonferenz vorgetragen wurde, aber speziell wird auch gefordert, "am Planfeststellungsbeschluss zum Ausbau des Frankfurter Flughafens und den darin vorgegebenen Betriebszeiten und maximal zulässigen Flugbewegungen" (> 700.000 Starts und Landungen pro Jahr) festzuhalten und dafür zu sorgen, dass die "Wachstumspotenziale" des Flughafens "nicht durch eine Senkung der Höchstgrenzen verringert werden".

Im Unterkapitel "Planungs- und Genehmigungsverfahren" wird in der "Handlungsempfehlung: Planungs- und Genehmigungsverfahren für Infrastrukturen, gewerbliche Tätigkeiten und Flächenentwicklung harmonisieren und vereinfachen" ausführlich erläutert, was passieren sollte, um Auseinandersetzungen, wie sie die Geschichte des Flughafenausbaus bisher geprägt haben, künftig zu vermeiden und jede Art von Widerstand frühzeitig mundtot zu machen, um "Kosten und Unsicherheiten bei der Planung von Investitionen" zu vermeiden.

Dem Kapitel "Dekarbonisierung der Wirtschaft" stellt der Bericht das Glaubensbekenntnis voraus, dass "Wirtschaftswachstum und Dekarbonisierung ... noch stärker ... Hand-in-Hand gehen" müssen, wobei die Frage, welche Wirtschaftssektoren wachsen sollen und welche ggf. nicht, alleine durch den Markt geregelt werden soll. Auch Umfang und Tempo der "Dekarbonisierung" sollen alleine durch marktkonforme Elemente und umfassende Subventionierung neuer Technologien bestimmt werden, wobei durch "Abbau von Bürokratie ... die Innovations- und Wirtschaftskraft der Unternehmen zu steigern" ist.

Dieser Bericht ist damit ein weiterer Beweis für den völligen Bankrott der Eliten des herrschenden Systems, denen selbst angesichts immer schneller eskalierender Krisen nichts anders einfällt, als "Weiter wie bisher, nur schneller" zu fordern.

Dass das nicht funktionieren kann, wird immer mehr Menschen klar, was sich auch daran gezeigt hat, dass die Aussage in der Rede,

"System change, not climate change"

müsse die Kernforderung jeder Klimaschutzbewegung und daher auch der Bewegung gegen den Flughafenausbau sein, mit den meisten Beifall bekommen hat.

01.10.2023

Vergangene Woche war so etwas wie ein neuer Höhepunkt der Lobby-Offensive der Luftverkehrswirtschaft. Bei der sog.

3. Nationalen Luftfahrtkonferenz

am Montag, 25.09., in Hamburg trafen sich, anders als

vor zwei Jahren,

die Spitzen von Politik und Wirtschaft in Person mit zahlreichen anderen "Luftfahrt-Fans" (Zitat C. Spohr), um die jeweiligen Botschaften werbewirksam an die Öffentlichkeit zu bringen.

Auch diesmal kann man sich den Livestream der ganzen Veranstaltung im Nachhinein knapp 6 Stunden lang

auf YouTube ansehen.

Lufthansa-Chef Spohr, der die Reihe der Werbe-Beiträge eröffnete, setzte diesmal allerdings einen etwas anderen Ton. Wie auch in

anderen Bereichen

der Öffentlichkeitsarbeit verzichtet er inzwischen auf den janusgesichtigen Auftritt

früherer Jahre,

in dem gegenüber Politik und Öffentlichkeit drohende Pleiten an die Wand gemalt wurden, während gegenüber Investoren die Gewinnerwartungen in den schönsten Farben dargestellt wurde, und erklärte unverblümt

"Uns geht's prima".

Er machte dann auch gleich selbst deutlich, warum er das so sagt: bei der derzeitigen Lage am Arbeitsmarkt muss ein Konzern auch öffentlich stark und attraktiv wirken, wenn er das dringend benötigte Personal für sich gewinnen will. Damit hofft Spohr, Leute fast genauso schnell wieder einstellen zu können, wie er sie während der Pandemie gefeuert hat.

Die Forderungen an die Politik verpackte er auch etwas freundlicher, aber dadurch nicht weniger anspruchsvoll. Damit die erfolgreiche Entwicklung der deutschen Luftverkehrswirtschaft und ihre positive Rolle für Gesellschaft und Volkswirtschaft nicht durch die internationale Konkurrenz gefährdet werden, müssen die Rahmenbedingungen auf europäischer Ebene richtig gesetzt werden. Was dafür im Detail nötig ist, durften andere im Laufe des Treffens noch ausführlich erläutern.

Er selbst hatte seine

Kritik

an den von der EU beschlossenen Beimischungsquoten für sog. "nachhaltige Treibstoffe" (SAF), die mit den bisherigen Ansätzen

nicht erreicht werden

können, schon vorab veröffentlicht. Welche Rolle der Klimaschutz in seiner Firmenstrategie künftig spielen soll, ist auch schon vorher

deutlich geworden.

Der Bundeskanzler, der als nächster dran war, kannte die Forderungen natürlich und sagte auch brav seine volle politische Unterstützung zu (wer nicht im Video danach suchen will, kann seine

Rede

auf der Webseite der Bundesregierung nachlesen).

Die beiden Minister, die als Veranstalter natürlich auch noch drankamen, liefern diesen Service nicht. Beim Verkehrsministerium findet man eine

eigene Unterseite

zur Konferenz mit ein paar grundsätzlichen Statements zu deren Hintergrund und "Updates" genannte Kombinationen von einzelnen Sätzen und Bildchen, die wohl die Aktivität des Herrn Ministers während der Konferenz verdeutlichen sollen. Auch er hatte seine wichtigste Botschaft zur Subventionierung der deutschen Luftverkehrswirtschaft

schon vorher lanciert.

Fraport-Chef Schulte greift das gerne auf und

jammert ein bisschen,

dass es ohne solche Subventionen schwer werden könnte,

genügend Billigflieger

zur Auslastung von Terminal 3 anzuwerben. Dass Fraport aber hinter die

Konkurrenz zurückfällt,

noch ehe die "schärferen Klimaauflagen" überhaupt greifen, liegt wohl eher an den

miserablen Leistungen,

die sie aktuell abliefern.

Auf der Seite des Wirtschaftsministeriums gibt es noch ein spezielles

Video,

in dem der Herr Minister seinen Fans in einfacher Sprache erklärt, warum das alles gut und richtig ist und wir damit alle Probleme in den Griff kriegen. Ausserdem findet sich dort auch die

Gemeinsame Presseerklärung

der Politik, die das enthält, was sie besonders der Öffentlichkeit einhämmern wollen: die Notwendigkeit, Forschung und Entwicklung klimaschützender Maßnahmen im Luftverkehr aus Steuergeldern zu bezahlen.

Nicht sonderlich viel Aufmerksamkeit bekommt der

Statusbericht,

der anlässlich der Konferenz von Regierung, Verbänden der Luftverkehrswirtschaft und den Gewerkschaften IG Metall und ver.di vorgelegt wurde. Das mag einerseits daran liegen, dass darin nur vieles aus einem

Papier der Bundesregierung

wiederholt wird, das diese anlässlich der

Gründung

eines

Arbeitskreises klimaneutrale Luftfahrt

vorgelegt hat, aber vielleicht auch daran, dass an dem darin enthaltenen "Zwischenbericht" dieses Arbeitskreises deutlich wird, wie erbärmlich wenig die Luftverkehrswirtschaft bisher an echten Klimaschutz-Maßnahmen zu bieten hat.

Vielleicht liegt es aber auch daran, dass einige von den dort vereinbarten Maßnahmen nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind.

Dazu gehören neben der weiteren Verwässerung des

Europäischen Emissionshandels

insbesondere die Aufnahme nahezu aller normalen Investitionen der Luftverkehrswirtschaft

("Herstellung von Luftfahrzeugen, das Leasing und der Kauf von Flugzeugen, die Beförderung von Personen und Fracht sowie die Bodenabfertigungsdienste")

in die sog.

EU-Taxonomie,