Hier sind alle Beiträge zu aktuellen Themen aus dem Jahr 2022 gesammelt.

An diesen Beiträgen werden keine Veränderungen mehr vorgenommen, auch Links werden nicht mehr aktualisiert.

Beiträge aus vorangegangenen Jahren befinden sich im Archiv.

29.12.2022

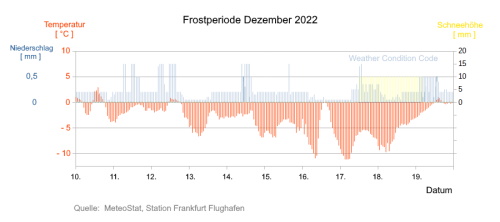

In diesem Winter gab es bisher gerade mal 10 Tage, an denen Frost herrschte - vom 10. bis zum 19.12.. An diesen 10 Tagen gab es laut

Statistik

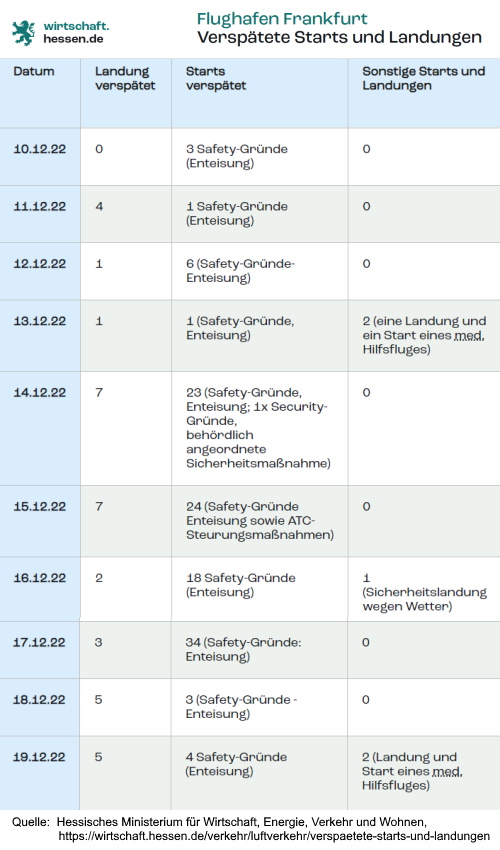

des Verkehrsministeriums 155 Flugbewegungen zwischen 23:00 und 0:00 Uhr, darunter 117 Starts, die fast ausschliesslich wegen "Safety-Gründen (Enteisung)" genehmigt wurden.

Um diese Tatsache zu bewerten, sind technische und rechtliche Aspekte zu betrachten. Wie meist, sind die technischen Aspekte komplex, aber relativ eindeutig, während die juristischen Interpretationsspielräume lassen.

Aus Sicherheitsgründen ist es notwendig, dass relevante Aussenflächen und Funktionselemente von Flugzeugen vor und während des Starts frei von Eis sind. Es liegt formal in der Verantwortung der Pilotin/des Piloten, sich vor dem Start davon zu überzeugen und ggf. eine Enteisung zu veranlassen. De facto schliessen die Airlines an allen grossen Flughäfen Serviceverträge mit Providern ab, die bei entsprechenden Wetterlagen die notwendigen Inspektionen vornehmen und geeignete Maßnahmen durchführen, um die Eisfreiheit bis zum Start zu gewährleisten. Am Frankfurter Flughafen gibt es dafür die Fraport-Tochter N*ICE, die auf ihrer Webseite und den bereitgestellten Dokumenten die wesentlichen Strukturen beschreibt.

So war das Wetter im kurzen Winter 2022 (zum Vergrössern klicken) ...

... und das waren die Folgen.

Und das sollen die Auswirkungen "erheblicher Flugplanverschiebungen" sein.

Nicht einfach zu beantworten ist die Frage, unter welchen Wetterbedingungen Enteisungen notwendig werden können. Die 'Sicherheits-Datenbank'

SKYbrary

beschreibt in einem eigenen

Artikel

ausführlich die Risiken von Vereisungen, gibt Empfehlungen zur Vermeidung und listet eine lange Liste von Unfällen auf, die auf unzureichende Maßnahmen zurückzuführen waren.

Daraus wird klar, dass die üblichen Wetter-Parameter alleine nicht ausreichen, um die Notwendigkeit zu beurteilen, und auch spezielle Parameter wie die Temperatur der Flugzeughülle eine Rolle spielen können. Daraus lässt sich ableiten, dass unter Frostbedingungen zumindest eine Inspektion der Flugzeuge bei der Startvorbereitung fest eingeplant werden muss und auch die etwa notwendige Zeit für eine Enteisung keine ungeplante Verzögerung darstellen kann. Sie gehören zum normalen Ablauf wie das Betanken des Flugzeugs oder das Verladen des Gepäcks.

Ein solcher Ablauf darf höchstens dann aus dem Takt kommen, wenn die Wetterbedingungen so komplex werden, dass die üblichen Vorbereitungen nicht ausreichen. So kann es z.B. vorkommen, dass Flugzeuge mehrfach enteist werden müssen, weil die sog 'Holdover Time', also die Zeit, in der die Enteisungs-Behandlung wirkt, überschritten wird. Dann ist eine zeitaufwändigere Nachbehandlung notwendig, die zu weiteren Verzögerungen führen kann. Wie eine

Detail-Betrachtung

der Wetterbedingungen zeigt, waren solche Situationen aber äusserst selten. Auf keinen Fall können damit die massiven Verspätungen am 15. und 16.12. erklärt werden.

Vielmehr ist es wohl so, dass Fraport selbst die Erklärung für die Verspätungen liefert in einer

Pressemitteilung

vom 16.12., in der es heisst:

"Vor dem Hintergrund der weiterhin bestehenden Personalengpässe und aktuell hoher Krankenstände kommt es auch am Flughafen Frankfurt zu Personalunterdeckungen, insbesondere an den Sicherheitskontrollen und bei der Gepäckabfertigung. ... „Zusätzlich zur angespannten Personalsituation haben wir auch im Winterflugplan und gerade vor den Weihnachtsferien am Flughafen ausgeprägte Aufkommensspitzen, d. h. Flüge sind ungleichmäßig über den Tag verteilt. ... Wenn dann noch die im Winter nicht unüblichen wetterbedingten Herausforderungen (Schneetage, Enteisung) hinzukommen, führt das, neben den betrieblichen Herausforderungen für den Flugbetrieb, auch zu einem höheren Passagieraufkommen in den Terminals (Umbuchungen, etc.) und zu erhöhten Wartezeiten an den Prozessstellen.“"

Damit ist klar gesagt, woran der Betrieb eigentlich hakt, und dass die Wetterbedingungen bestenfalls eine sekundäre Rolle spielen. Die eigentliche Ursache ist der

eindeutig selbstverschuldete

Personalmangel im Abfertigungsbereich. Wenn man der Ankündigung von N*ICE in ihrer

Preseason Information

glauben darf, sind Kapazitäten für die Enteisung technisch und personell ausreichend vorhanden. Eine

Pressemitteilung des BBI

weist ausserdem darauf hin, dass zwischen geplanter und tatsächlicher Abflugzeit in einigen Fällen Zeitspannen liegen, die keinesfalls mit mangelnden Kapazitäten bei der Enteisung erklärt werden können.

Hier kommen nun die juristischen Aspekte ins Spiel. Jeder einzelne Start nach 23:00 Uhr muss "durch die örtliche Luftaufsichtsstelle" erlaubt werden. Das zuständige Verkehrsministerium hat noch am 15.12. in einer

Pressemitteilung

erklärt, dass am 14.12. 23 Ausnahmegenehmigungen erteilt wurden, wobei

"Voraussetzung ist, dass die Verspätungsgründe außerhalb des Einflussbereichs der jeweiligen Fluglinie liegen".

Zu den noch zahlreicheren Genehmigungen in den folgenden Tagen gab es nur nahezu wortgleiche Meldungen mit aktualisierten Zahlen

am 16.12.

und

am 18.12.,

aber keinen weitergehenden Kommentar mehr, nur eine Standard-Mail, die im Auftrag der Fluglärmschutzbeauftragten am 22.12. an die offenbar zahlreichen Beschwerdeführer:innen verschickt wurde. Darin wird zunächst die Problematik winterlicher Verkehrsbedingungen allgemein erläutert, ehe es dann zur Situation am Flughafen etwas konkreter heisst:

" Insbesondere seit dem Schneefall am Mittwoch, 14.12. ist es infolge von zusätzlichen wetterbedingten Verspätungen insgesamt zu erheblichen Flugplanverschiebungen gekommen. Der Schneefall hatte am 14.12. vormittags eine längere Nicht-Nutzung von verschiedenen Start- und Landebahnen in Frankfurt zur Folge, wodurch es zu Verspätungen kam. Der Anflug auf den Flughafen wurde dabei wetterbedingt durch die DFS reguliert (reduziert), d.h. Flüge nach Frankfurt wurden schon am Startflughafen verzögert bzw. verspätet. ... Zur Stabilisierung des Betriebs und zur Entlastung des Systems haben die Fluggesellschaften in Frankfurt bereits seit dem 14.12. täglich eine 3-stellige Anzahl Flugbewegungen annulliert."

Ansonsten wird nur noch darauf hingewiesen, dass die Bedingungen am 19.12. besonders problematisch waren - allerdings ohne eine Erklärung, warum da nur 4 Ausnahmegenehmigungen notwendig waren, während am 15. und 16. bei ruhigem Wetter 24 bzw 18 erteilt wurden.

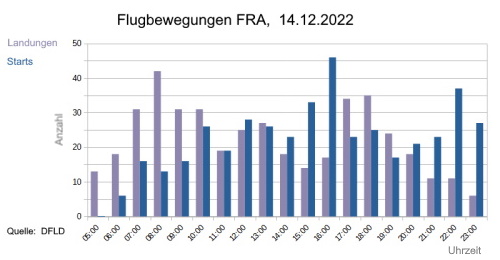

Auch die Ausführungen zum 14.12. sind nicht nachvollziehbar.

"Längere Nicht-Nutzung von verschiedenen Start- und Landebahnen"

gab es an diesem Tag nicht, lediglich die Landebahn Nordwest wurde von ca. 13:00 bis 16:00 Uhr nicht genutzt, aber das dürfte eher Folge, nicht Ursache der relativ geringen Zahl von Landungen in diesem Zeitraum gewesen sein. Alle anderen Bahnen waren durchgehend in Betrieb, wenn auch mit unterschiedlichen Auslastungen.

Auch das Tagesmuster von Starts und Landungen sieht nicht ungewöhnlich aus. Selbst wenn der Peak von Landungen zwischen 17:00 und 19:00 Uhr auf Maßnahmen der DFS zurückzuführen sein sollte und sonst früher gelegen hätte, sollte das in einem normalen Ablauf nicht zu Staus bei Starts ab 22:00 Uhr führen. Enteisungen dauern 20 bis 30 Minuten, keine 3 Stunden, und die Gesamtzahl der Flugbewegungen (850) lag deutlich niedriger als die von Fraport und N*ICE behauptete Kapazität.

Dass die Startzahlen ab 17:00 Uhr (nach Ende der Niederschläge) niedrig liegen und sehr viel langsamer wieder hochlaufen als nach 14:00 Uhr, deutet auf andere Gründe hin, die nichts mit dem Wetter zu tun haben.

Und wenn diese Wetter-Erklärungen schon für den 14.12. nicht plausibel sind, wären sie für den 15. und 16.12. bei ruhigem, niederschlagsfreiem Winterwetter völlig absurd. Hier spielen wohl erst recht

"Personalunterdeckungen, insbesondere an den Sicherheitskontrollen und bei der Gepäckabfertigung"

die entscheidende Rolle.

Wenn aber die Verzögerungen nicht einzig und allein auf das Wetter zurückzuführen sind, dann greift die Aussage aus dem

Planfeststellungsbeschluss

(A II Ziffer 6 PFB):

"Im Übrigen darf die Genehmigungsbehörde Ausnahmen von den betrieblichen Einschränkungen nur in Fällen besonderer Härte zulassen. Kein Fall besonderer Härte liegt vor, wenn durch die Betriebseinschränkung die Flugzeugumlaufplanung des Luftverkehrsunternehmens erschwert oder Maßnahmen des Passagiertransfers bzw. der Passagierunterbringung erforderlich werden."

Mit anderen Worten: allein die Tatsache, dass ein Flieger am geplanten Tag nicht mehr starten kann, ist kein Grund, eine Ausnahmegenehmigung zu erteilen. Von einem Rechtsanspruch auf eine solche Genehmigung ist ohnehin nirgendwo die Rede.

Den Ansprüchen der 'Luftverkehrsunternehmen' stehen die Auflagen aus §29b Luftverkehrsgesetz entgegen, wo es heisst:

"(1) Flugplatzunternehmer, Luftfahrzeughalter und Luftfahrzeugführer sind verpflichtet, beim Betrieb von Luftfahrzeugen in der Luft und am Boden vermeidbare Geräusche zu verhindern und die Ausbreitung unvermeidbarer Geräusche auf ein Mindestmaß zu beschränken, wenn dies erforderlich ist, um die Bevölkerung vor Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belästigungen durch Lärm zu schützen.

Auf die Nachtruhe der Bevölkerung ist in besonderem Maße Rücksicht zu nehmen.

(2) Die Luftfahrtbehörden und die Flugsicherungsorganisation haben auf den Schutz der Bevölkerung vor unzumutbarem Fluglärm hinzuwirken."

Auf die Bedeutung dieser gesetzlichen Regelung insbesondere für den Schutz der "Kernnacht" von 23:00 - 5:00 Uhr hat auch das Bundesverwaltungsgericht hingewiesen, als es den Versuch der hessischen Landesregierung, die in der Mediation vereinbarten Nachtflugbeschränkungen wieder aufzuweichen, zurückgewiesen hat. Dies darf man als rechtlichen Hinweis darauf lesen, dass an die Rechtfertigung solcher Ausnahmegenehmigungen besonders hohe Anforderungen zu stellen sind.

Eine Aufsichtsbehörde, die zwischen den Profitinteressen der Fluggesellschaften, den Transportinteressen der Flugpassagiere und den Interessen der Flughafenanrainer auf Schutz vor besonders gesundheitsschädlichem Nachtlärm nach Recht und Gesetz abwägt, hätte also diese Genehmigungen in den vorliegenden Fällen nicht erteilen dürfen. Eine solche Behörde gibt es aber in Hessen leider nicht.

Was es gibt, ist eine Kumpanei zwischen Verkehrsministerium und dem Flughafenbetreiber Fraport, die dafür sorgt, dass das Management-Versagen und die unsoziale Politik der Fraport-Bosse nicht bestraft werden. Stattdessen ziehen sie gemeinsam eine miese Show ab, die den Betroffenen vorgaukeln soll, dass das alles nach Recht und Gesetz und im öffentlichen Interesse so ablaufen muss und sie die Folgen hinzunehmen haben.

Dieses Vorgehen

hat Tradition,

und auch diesmal wird die Bevölkerung perverser Weise noch mit dem Lärm völlig unnötig mitten in der Nacht startender Kurzstreckenflüge (insgesamt 25, davon 14 der Lufthansa) gequält. Was fehlt, ist das Geschrei nach offizieller weiterer Aufweichung der Nachtflugbeschränkungen. Dafür ist das Image der Beteiligten aktuell wohl doch nicht gut genug.

Dass der Fluglärm in Raunheim zeitweise unerträglich ist, hat Thomas Jühe immer wieder in Wort und Bild deutlich gemacht.

15.12.2022

Ende 1999 war Bürgermeister-Wahl in Raunheim. Die CDU sah mit einem lokal bekannten Kandidaten erstmals seit Jahrzehnten eine Chance, das Amt zu übernehmen. Die personell ausgezehrte Raunheimer SPD hatte einen jungen, in Raunheim bis dahin weitgehend unbekannten Lehrer aus Dreieich als Kandidaten geholt. Er gewann die Wahl denkbar knapp.

Zunächst konnte er das Amt nicht antreten, weil ein medizinischer Befund auf eine schwere Krankheit hindeutete. Damals erwies sich die Diagnose als falsch, und im Mai 2000 konnte er eine erfolgreiche politische Karriere beginnen, die nun nach 22 Jahren durch eine wirkliche Krankheit jäh beendet wurde. Am 12.12.2022 ist Thomas Jühe, bis Ende November Bürgermeister und seither Ehrenbürgermeister von Raunheim, verstorben.

Ebenfalls Ende der Neunziger Jahre haben sich Raunheimer Bürger:innen im Rahmen des damaligen ersten Stadtleitbild-Prozesses wieder organisiert mit den Belastungen durch den Frankfurter Flughafen auseinandergesetzt. Das dort erarbeitete Kapitel "Raunheim und der Flughafen Frankfurt" wurde zum Gründungsdokument der "Bürgerinitiative gegen Fluglärm Raunheim", die sich damit gegen das Ergebnis der sog. "Mediation" zum Flughafen-Ausbau wandte, das im Januar 2000 verkündet wurde.

Mit dem Amtsantritt von Thomas Jühe begann eine Zusammenarbeit, die nicht immer konfliktfrei, aber stets produktiv und kollegial war und über Höhen und Tiefen gehalten hat, bis sie durch seine Krankheit beendet wurde. Obgleich er von Beginn an als Bürgermeister eine Menge Baustellen zu bearbeiten hatte, war das Thema 'Fluglärm' von Anfang an ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit, und er wandte in den ersten Jahren sehr viel Zeit auf, um die Kommune in den juristischen Auseinandersetzungen um den Flughafenausbau gut zu positionieren. Dabei war seine Herangehensweise immer die eines politischen Beamten. Er versuchte, die Möglichkeiten, die die bestehenden Rahmenbedingungen boten, maximal im Interessen seiner Kommune zu nutzen. Wo diese Rahmenbedingungen unzureichend waren, versuchte er, die politischen Entscheidungsträger so mit Sachargumenten zu bombardieren, dass sie zu positiven Veränderungen gezwungen wurden.

Thomas Jühe am Infostand der BI beim Bahnhofstrassenfest ...

... bei einer Aktion vor dem Berliner Reichstag ...

... und beim Erklären der Flugrouten-Problematik.

So entstanden zunächst das

Fluglärm-Entlastungskonzept Raunheim 2002

und dessen

Fortschreibung 2006,

womit die Fluglärm-Belastung in Raunheim und Möglichkeiten zu ihrer Reduzierung gründlich fachlich belegt wurden. Ausserdem wurde ab 2001 eine ausführliche Dokumentation der

Wirbelschleppen-Schäden im Stadtgebiet begonnen.

Beide Aktivitäten blieben nicht ohne Wirkung, dennoch war der Umgang von Politik und Justiz mit den vorgelegten Fakten auch für Thomas Jühe desillusionierend. Insbesondere die Tatsache, dass auch die Dokumentation von über 100 Wirbelschleppen-Schadensfällen in Raunheim nicht genügte, um ein Fraport-Gutachten, dass die Möglichkeit solcher Schäden leugnete, im Verfahren um den Planfeststellungsbeschluss zum Ausbau des Flughafens

zu widerlegen,

machte ihm die Begrenztheit solcher juristischer Vorgehensweisen deutlich.

Seine Schlussfolgerung war, dass es umso wichtiger sei, im System von innen heraus alle Möglichkeiten zu nutzen, um Verbesserungen durchzusetzen. Schon 2003 wurde er Vorsitzender sowohl der Frankfurter Fluglärmkommission als auch der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Fluglärmkommissionen und hat wesentlich zur Professionalisierung und Effektivierung dieser Gremien beigetragen. Auch die Nachfolge-Organisationen des sog. 'Regionalen Dialogforums' zum Flughafen-Ausbau, insbesondere das 'Forum Flughafen und Region' und das 'Expertengremium Aktiver Schallschutz' versuchte er zu nutzen, um die identifizierten Möglichkeiten zum besseren Schallschutz und die Entwicklung neuer Möglichkeiten dafür durchzusetzen.

Die Erfolge waren auch hier begrenzt. Zwar wurde insbesondere die Fluglärmkommission ein wesentlich kritischeres Gremium und hat mit fachlichen Inputs und kritischen Stellungnahmen Landesregierung, DFS und Fraport etliches abgefordert und die Entwicklung des Flugbetriebs im Rhein-Main-Gebiet im Sinne des Lärmschutzes positiv beeinflusst, aber letztendlich die weitere Ausbreitung und Zunahme des Fluglärms nicht aufhalten können.

Aber gerade weil Thomas Jühe die Begrenztheit der Wirkung fachlicher Argumentationen sehr klar gesehen hat, hat er sich immer darum bemüht, andere dabei zu unterstützen, ihre Interessen an einem Schutz vor Lärm und an einer gesunden Umwelt zu vertreten und dafür Druck auf die Luftverkehrswirtschaft und ihre politischen Vertreter auszuüben. Deshalb konnte die BI selbst dann auf seine Unterstützung zählen, wenn sie die Arbeit der Gremien, in denen er aktiv war, kritisiert hat.

In dem Maße, in dem der öffentliche Druck nachgelassen oder sich in illusionäre Forderungen verrannt hat, wurde es auch für ihn schwieriger, in den Gremien Erfolge zu erzielen. Ohnehin war von Anfang an eine der Hauptaufgaben, die mit dem geplanten Ausbau drohenden Verschlimmerungen soweit wie möglich abzuwenden. Dies wurde besonders deutlich in der Frage der künftig geplanten Flugrouten.

Mit dem Bau der Nordwestbahn und dem dadurch bedingten weitgehenden Wegfall der Nordabflüge vom Parallelbahnsystem drohte der Teil der Abflüge, der nicht über die Startbahn West abgewickelt werden kann, bei Betriebsrichtung 25 direkt über Raunheim geführt zu werden. Damit wäre das Stadtgebiet ganzjährig durch Überflüge in einer unerträglichen Weise verlärmt worden. Mit der Konzeption und Durchsetzung der unmittelbar nach dem Start nach Süden abdrehenden Abflugroute konnte diese Katastrophe weitgehend abgewendet werden.

Thomas Jühe war daran in einer Weise beteiligt, dass er von den Medien zum

Vater der Südumfliegung

ernannt wurde. Wer künftig in Raunheim Politik machen will, wird dieses Vermächtnis mit Nachdruck verteidigen müssen, denn dauerhaft gesichert ist in diesem Bereich fast nichts.

Wo Thomas Aufgaben und Möglichkeiten zur Fluglärm-Bekämpfung für die Zukunft gesehen hat, wird vielleicht am ehestens deutlich in zwei Papieren, die er in letzter Zeit verfasst bzw. mit verfasst hat: einer

Denkschrift zum Flugverkehr

nach der Corona-Krise und den

ADF-Forderungen zur Bundestagswahl 2021. Was davon künftig umgesetzt werden kann, ist offen.

Man kann nur hoffen, dass viele so denken wie die langjährige Geschäftsführerin der ADF und der FLK Frankfurt, Anja Wollert, die

erklärte

„Wir alle sind sehr traurig und tief betroffen über den viel zu frühen Verlust. Gleichzeitig sind wir unendlich dankbar für den gemeinsam zurückgelegten Weg, die erreichten Erfolge und auch den Umgang mit (noch) nicht erreichten Zielen. Mit Mut, Entschlossenheit und Beharrlichkeit werden wir auch künftig versuchen, eine Verbesserung des Schutzes vor Fluglärm zu bewirken. Das couragierte und verantwortungsvolle Wirken von Thomas Jühe wird uns dabei immer Vorbild sein.“

Auch die BI wird sich bemühen, in diesem Sinne weiter zu arbeiten.

Privatjets emittieren besonders viel klimaschädliche Substanzen, und das überwiegend für gesellschaftlich schädliche oder sogar

eindeutig kriminelle

Aktivitäten.

(Hintergrundgrafik: Illustration von Matt Rota für

ProPublica

und

ICIJ.)

05.12.2022

... und das gleich in den unterschiedlichsten Formaten:

G7,

G20,

G195 alias

COP27,

und auch in der

ICAO-A41.

Manchmal wurde es dabei sogar lyrisch: UN-Generalsekretär Guterres

sagte zur Eröffnung

der COP:

"We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator"

("Wir sind auf der Schnellstrasse in die Klima-Hölle, mit dem Fuss immer noch auf dem Gaspedal").

Gerüchteweise spielte er damit an auf einen

AC/DC-Hit,

in dem es frei übersetzt heisst:

"Keine Stopp-Schilder, kein Tempolimit, nichts bremst mich ... ich bin auf der Schnellstrasse zur Hölle".

Das kann man als pointierte Zusammenfassung der Berichte

des Weltklimarates IPCC,

des UN-Umweltprogramms UNEP,

der Internationalen Energieagentur IEA

und der

Welt-Meteorologie-Organisation WMO

betrachten, die allesamt aussagen, dass die Welt das 1,5°C-Ziel des Pariser Klima-Abkommens deutlich verfehlen wird, wenn nicht umgehend drastischste Maßnahmen ergriffen werden. Das

globale Kohlenstoff-Budget,

d.h. die Menge an Kohlendioxid, die noch emittiert werden darf, um z.B. das 1,5°C-Ziel mit einer Chance von 2:1 noch einhalten zu können, ist beim gegenwärtigen Emissionsniveau

bereits 2030 erschöpft.

Das Überschreiten

mehrerer Klima-Kipppunkte

wird damit immer wahrscheinlicher.

Der deutschen Bundesregierung war das Guterres-Bild zu negativ. Der Bundeskanzler hat in der COP auch als amtierender G7-Präsident für seinen

Klimaclub geworben,

um

"beim klimaneutralen Umbau unserer Volkswirtschaften und unserer Industrie"

voranzukommen. Ein solches Vorankommen wäre dringend notwendig, da Deutschland an der 'Schnellstraße zur Hölle'

eifrig mitbetoniert

und seine ohnehin unzureichenden Klimaziele

deutlich verfehlen

wird, ebenso wie die

Wirtschaft der G7

und

der G20

insgesamt. Die Resonanz war jedoch eher verhalten, denn wie das in exklusiven Clubs eben so ist: mitspielen darf nur, wer sich Spielgerät und Beitrag leisten kann. Alle anderen dürfen bestenfalls von der Seitenlinie zugucken, selbst wenn auf dem Feld mit ihren Lebensgrundlagen gespielt wird - und das gefällt vielen garnicht.

Derzeit sind die potentiellen Klubmitglieder auch hauptsächlich damit beschäftigt, einen

klimaschädlichen Erdgas-Boom

zu initiieren, wobei Deutschland u.a. mit der

Senegal-Connection

eine führende Rolle spielt. Damit gefährdet Deutschland auch die notwendige

Energiewende in Afrika,

wovor die Internationale Energieagentur

ausdrücklich warnt:

"Neue langfristige Gasprojekte riskieren, ihre Investitionskosten nicht wieder hereinholen zu können, wenn es der Welt gelingt, die Gasnachfrage in Übereinstimmung mit der Erreichung von Netto-Null-Emissionen Mitte des Jahrhunderts zu senken"

(eigene Übersetzung).

Ausserdem hat der Kanzler einen

globalen Schutzschirm

angekündigt, der

"mehr und schnellere finanzielle Hilfen für Länder des globalen Südens"

mobilisieren soll,

"wenn sie durch den Klimawandel Schäden erleiden",

allerdings schon vorab

als Knirps

verspottet wurde. Verglichen mit den

Schäden,

die die

Gruppe der verletzlichsten Länder

bereits für die letzten Jahre

bilanziert

haben (über 500 Mrd. Euro), sind die zugesagten 170 Mill. Euro allerdings noch weniger als ein "Tropfen auf den heissen Stein".

Seine Entwicklungs-Ministerin versuchte, diese Aktivitäten als eine Brücke zu den Entwicklungsländern

zu beschreiben,

eine

Bridge over troubled water.

Ihre Botschaft lautete also, ebenfalls frei übersetzt:

"Wenn Du auf dem Weg in den Untergang bist, werde ich bei Dir sein und Dich trösten".

Tags drauf

ermunterte sie

die afrikanischen Länder auch noch,

"die Finsternis nicht zu fürchten ... [und] durch Stürme und Regen zu gehen, auch wenn deine Träume zerblasen werden":

You'll never walk alone.

Zynismus, Dummheit oder ein ungewohnter Anflug von Systemkritik? Wahrscheinlich hatte die Ministerin einfach nur die Songtexte nicht präsent, und ihre Bilder beschreiben die von den Maßnahmen der Bundesregierung eröffneten Perspektiven ganz ungewollt treffend. Denn Deutschland wird sein

nationales Kohlenstoff-Budget,

das nach dem einschlägigen

Urteil des Bundesverfassungsgerichts

praktisch Verfassungsrang hat, noch schneller überziehen als andere und trägt damit dazu bei, die Welt auf einen Kurs einer Erwärmung von 2°C oder mehr zu schicken.

Natürlich war die COP auch wieder Ziel hunderter offener und verdeckter

Lobbyisten der fossilen Industrien,

darunter auch der Luftfahrtindustrie, während Vertreter:innen der Hauptbetroffenen und Klimaaktivist:innen in der Regie

des ägyptischen Auslandsgeheimdienstes

ausgeschlossen,

überwacht

und

an den Rand gedrängt

wurden.

Unter anderem hat es sich die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation ICAO, eigentlich eine UN-Unterorganisation, aber in ihrem Handeln nicht von einer Industrie-Lobbyvertretung zu unterscheiden, nicht nehmen lassen, ihre nur wenige Wochen vorher gefassten

Beschlüsse zu Umweltthemen,

darunter insbesondere ihr neues

langfristig anzustrebendes Ziel (long term aspirational goal, LTAG)

zu präsentieren.

Viel Beifall gab es dafür bisher nicht. Schon die Generalversammlung selbst wurde

von Protesten begleitet.

Gewerkschaften verlangten

ein deutlicheres Bekenntnis zu

"einem gerechten Übergang zu einer kohlenstofffreien Zukunft, ... die Dekarbonisierung der Luftverkehrsbranche auf sozialverträgliche Weise, ... einen qualitativ hochwertigen sozialen Dialog, Investitionen in die Ausbildung und die Erstellung branchenspezifischer Maßnahmenpläne".

In Bezug auf das einzig derzeit angewendete 'Klimaschutz-Instrument' der Luftfahrt, das

Kompensations-System CORSIA,

liefert eine

Analyse der Auswirkungen

der ICAO-Beschlüsse ein vernichtendes Ergebnis: damit würden

"magere 22% der gesamten internationalen Emissionen im Jahr 2030 kompensiert" (eigene Übersetzung).

Für das neue 'langfristige Ziel' gab es zwar freundliche Worte, u.a. von einer

NGO-Koalition

und dem progressiven Think Tank

ICCT,

aber nur, weil damit eingestanden wird, dass die bisher propagierten Ziele, und damit auch die dafür vorgesehenen Maßnahmen, völlig unzureichend sind. Der ICCT hat auch gleich

Szenarien

vorgelegt, die zeigen, was passieren müsste, damit die Luftfahrt wenigstens mit einem Ziel einer globalen Temperatur-Erhöhung

"deutlich unter 2°C"

kompatibel bleiben könnte. Warum die ICAO-Szenarien das nicht leisten können, erläutert ein

Fact Sheet

des Netzwerks 'Stay grounded'.

Was aber aktuell wirklich passiert, beschreibt ein

Beitrag der Tagesschau:

"Um rund ein Prozent im Vergleich zum Vorjahr sind die globalen Kohlendioxid-Emissionen in 2022 gestiegen, ... der zweithöchste Zuwachs der Geschichte."

und

"Dass die Emissionen steigen, hat in diesem Jahr vor allem einen Grund: Der internationale Flugverkehr hat nach der Pandemie wieder kräftig angezogen".

Konsequenter Weise sprengen die

Gewinne der Energiekonzerne

alle Grenzen.

Wer sich die Ergebnisse der COP27 ganz prosaisch ansehen will, findet sie in leicht verständlicher Form in einem

Tagesschau-Beitrag,

etwas ausführlicher in einem

klimareporter°-Artikel,

mit sehr vielen Details (und in englisch)

bei CarbonBrief

oder als

Insider-Bericht.

Gewerkschaftsvertreter

sehen die Ergebnisse

"zwiespältig",

beklagen

"die Verwässerung der Verpflichtungen gegenüber den Beschäftigten und deren zunehmende Ausgrenzung"

und fordern

"einen gerechten Übergang für die Arbeitnehmenden im Einklang mit dem Pariser Abkommen ... , um den Bedürfnissen der Beschäftigten und den Bedürfnissen des globalen Südens in vollem Umfang gerecht zu werden".

Der

Abschlussbericht

enthält viele wohlklingende Formulierungen, aber da kommt es eher darauf an, was

nicht drin steht:

"Das Arbeitsprogramm zur Emissionsreduktion ist ein Witz. Es gibt keine Jahresziele, und auch Ziele für die einzelnen Sektoren haben es nicht ins Programm geschafft. ... [Es] verbietet sogar eine Verschärfung der Klimaziele. ... Der Ausstieg aus den fossilen Energien hat es wieder mal nicht in den Abschlussbericht geschafft".

Zu ergänzen wäre: auch die

militärischen Emissionen

werden nach wie vor kaum erfasst. Bestrebungen, das zu ändern, werden

auch in der EU abgeblockt. Immerhin war es während dieser COP erstmals möglich, das Thema in einem

Blue Zone Side Event

zum Krieg in der Ukraine zu diskutieren.

Auch in Wissenschaftskreisen herrscht überwiegend Frust und Enttäuschung. Die Spitzen der deutschen Klimaforschung urteilen: Ergebnisse sind nicht gut genug und beklagen "Die Welt muss ihre Emissionen innerhalb von sieben Jahren um 50 % senken - und in Sharm haben wir immer noch darüber gestritten, ob wir aus der Kohle aussteigen oder nicht, und waren nicht einmal bereit, über fossile Brennstoffe zu sprechen. Die Diskrepanz könnte nicht größer sein". Weitere Stimmen zu den Ergebnissen der COP hat das Science Media Center zusammengestellt.

Video: Aktionen von 'Scientist Rebellion' und 'Extinction Rebellion' gegen Privatjets.

Die Reaktionen darauf sind unterschiedlich. Während einige auf

neue Foren hoffen, mit denen Taten auf den Weg gebracht werden können, gehen andere dazu über,

Extrem-Szenarien

zu untersuchen, deren Eintreten zunehmend wahrscheinlicher wird.

Die konsequentesten Klimaforscher:innen haben schon vor dieser Konferenz

festgestellt,

dass es keinen plausiblen Weg zur Erreichung des 1,5°C-Ziels mehr gibt, und

wurden aktiv,

indem sie im Rahmen der Kampagne

Make them pay

elf internationale Privat-Flughäfen bzw. -Terminals

blockierten.

Dabei ist es natürlich kein Zufall, dass sie sich Privatjets als Ziel ausgesucht haben. Privatjets sind die Basis des sog.

Geschäftsflugverkehrs, stossen

überproportional viel

Treibhausgase aus und dienen überwiegend dem

Luxuskonsum der Superreichen,

die durch ihren Lebensstil, aber insbesondere

durch ihre Investitionen

die Klima-Katastrophe anheizen. Passender Weise gab es aktuell auch

Enthüllungen,

die zeigen, dass zu diesen Superreichen auch ein relevanter Teil dessen gehört, was auch offiziell als

organisierte Kriminalität

bezeichnet wird.

Linksextremistische Unterwanderung droht ...

Und obwohl diese besonders obszöne Zurschaustellung von Reichtum und Arroganz sogar auf EU-Ebene zu

Verbots-Diskussionen

geführt hat, reagierten staatliche Institutionen mit absurder Härte auf die Aktionen, und es kam, wie schon bei Straßenblockaden der

Letzten Generation,

zu Arresten und

rechtswidriger Präventivhaft.

Als dann aber auch noch mit einer

weiteren Aktion

der allgemeine Flugbetrieb in Berlin kurzzeitig gestört wurde, rasteten Politiker:innen

von AfD bis zu den Grünen

vollständig aus

und versuchten diese Art von Aktionen

zu kriminalisieren.

Dies änderte sich auch nicht, nachdem klar war, dass durch die Aktion

niemand gefährdet wurde:

"Menschen seien zu keiner Zeit gefährdet gewesen, weil die Klimademonstranten die Start- und Landebahn nicht betreten haben und weit weg vom Terminal demonstriert hätten", erklärte ein Flughafensprecher. Trotzdem wird die Aktion zum Anlass genommen, öffentlich nach

neuen Strafverschärfungen

zu schreien. Weil das derzeit aber wohl noch nicht als durchsetzbar gilt, bleibt es vorläufig bei

Einschüchterungs-Versuchen.

Dabei faseln 'Sicherheitsbehörden' von

"Linksextremisten",

die versuchten,

"Fridays For Future und die Letzte Generation zu unterwandern und aus der Klimakrise eine Systemkrise zu machen".

Eine perverse Aussage, denn alle wissen, dass die Klimakrise eine Systemkrise ist: der Slogan

"System change, not climate change"

ist seit Jahren eine Kernaussage der Bewegungen für Klimagerechtigkeit. Das aber darf offiziell natürlich nicht wahr sein.

Stimmen aus der Wissenschaft

kommen daher auch zu ganz anderen Einschätzungen und stellen u.a. auch die Relationen wieder her:

"Zum anderen sind auch die aktuellen Protestformen der Letzten Generation nur sehr begrenzte Regelüberschreitungen, bei denen es maximal zu Sachbeschädigungen in einem geringen Rahmen kommt. Angriffe auf Personen finden nicht statt. Das Gewaltniveau und vermutlich auch die Summe der Sachschäden jedes Fußballbundesliga-Samstages dürften deutlich höher liegen".

Was bleibt als Fazit ? Die

Zeitenwende

hat dazu geführt, dass vieles, was vor einem Jahr noch als selbstverständlich galt, heute nicht mehr wahr sein soll. Der Kampf gegen das weitere Wachstum der Treibhausgas-Emissionen wird geopolitischen Machtspielen untergeordnet, Widerstand dagegen wird kriminalisiert. Milliarden Euro werden in Aufrüstung und den Ausbau fossiler Infrastrukturen investiert, während Verkehrs- und Energie-Wende nicht vorankommen. Die Aussichten, die Klimakatastrophe noch irgendwie einzudämmen, werden immer trüber.

Das Wachstum des Luftverkehrs ist nach wie vor sakrosankt, und wer ernsthaft versucht, das zu behindern, bekommt die volle Härte der Staatsmacht zu spüren. Wer in dieser Situation weiter gegen die negativen Folgen des Flugverkehrs vorgehen will, wird die

Erfahrungen

berücksichtigen müssen, die in der Bewegung gegen die Startbahn West, in der Anti-AKW-Bewegung und in vielen anderen Bewegungen gemacht wurden. Es gibt unterschiedliche Formen des Widerstands, von gutbürgerlich bis radikal. Solange sie gewaltfrei bleiben, müssen alle diese Formen in einer Bewegung, die erfolgreich sein will, ihren Platz haben. Versuche der Spaltung und der Kriminalisierung

zivilen Ungehorsams

müssen zurückgewiesen werden.

Es spricht nichts dagegen, es deutlich zu sagen, wenn man es bescheuert findet, Kunstwerke mit Essen zu bewerfen. Gleichzeitig muss aber deutlich werden, dass die politischen Gegner diejenigen sind, die wegen solcher Aktionen von "extremistischer Unterwanderung" und der Bildung einer "Klima-RAF" schwätzen und damit von ihrem Versagen bei der Bekämpfung der Klimakatastrophe ablenken wollen. Die wahren Extremisten, die diese Gesellschaft zu zerstören drohen, kleben nicht auf Rollwegen oder Strassen - sie sitzen in Konzern-Zentralen.

Bild und Planskizze (letztere für bessere Vergleichbarkeit der Dimensionen nicht perspektivisch verkürzt) der zusammenhängenden Terminals 1 und 2

20.11.2022

Eine eigene Pressemeldung war es der Fraport nicht wert, aber im Rahmen der Präsentation der

Fraport-Quartalsmitteilung Q3/9M 2022

gab es in der

Roadshow

für Investoren einen kurzen Hinweis im "Outlook" (Folie 82):

"Temporary Closure of FRA T2"

("Vorübergehende Schliessung von FRA T2").

Das Fachblatt

aero.de

berichtet am 14.11. unter der Überschrift

Das T2 hat 2026 vorerst ausgedient

über die Aussagen von Fraports oberstem Finanzmenschen, CFO Prof. Zieschang, dazu:

„Fraport will das Terminal 2 laut Zieschang als "Backup-Terminal" erhalten, vorerst aber nicht modernisieren. ... "Da ist die nächsten Jahre nichts geplant", dementierte Zieschang. "Wir haben es, wie es ist und nur auf sehr lange Sicht könnte es sein, dass wir Geld (ins T2, Red.) investieren."“

Einen Tag später ist das aber schon nicht mehr wahr, und aero.de berichtet, was auch die Frankfurter Rundschau schon am 15.11. mitzuteilen hatte, aber am 18.11. auch noch mal

korrigiert

hat:

Das T2 geht 2026 vorerst vom Netz.

Die Fraport-offizielle Aussage ist nun:

"Wir werden die zusätzliche Kapazität mit der Inbetriebnahme vom Terminal 3 nutzen, um ab 2026 eine umfassende technische Modernisierung von Terminal 2 durchzuführen".

Dazu werde nach der letzten Rundschau-Version

"die Passagierabfertigung ab 2026 für zwei bis drei Jahre geschlossen, während Tiefgarage, Sky Line-Bahn und Gepäckanlage weiterlaufen sollen. Auch die Flugzeugparkplätze am Terminal 2 sollen weiter genutzt werden",

aber

"die bislang im Terminal 2 beheimateten Airlines müssten im Laufe des Jahres 2026 in die neuen Gebäude im Süden des Flughafens in Frankfurt umziehen. Nach Abschluss der Arbeiten soll das Terminal 2 aber ... vollständig ans Netz genommen werden".

Andere Blätter wie z.B. der

aerotelegraph

haben das wieder etwas anders verstanden, sprechen weiter vom

"Reserve-Terminal"

und zitieren Fraport so:

"Mindestens drei Jahre lang wird aber das Gebäude nicht mehr in Betrieb sein. ... In den kommenden Jahren werde man nicht mehr zusätzlich in das Gebäude investieren, ... aber ... ab 2026 eine umfassende technische Modernisierung vornehmen"

Wie ist dieses Informationschaos zu bewerten? Haben die bei der Präsentation anwesenden Reporter einfach nicht genau hingehört, oder hat Herr Zieschang, ganz Finanzmensch, bei der Pressekonferenz wirtschaftlich Klartext geredet und musste sich anschliessend von Schulte & Co. wieder kommunikations-strategisch einnorden lassen?

Der BUND Hessen hat jedenfalls den ersten Aero-Bericht zum Anlass für einen

Kommentar

genommen, in dem es heisst:

"Einmal mehr zeigt sich, dass der Ausbau des Frankfurter Flughafens eine riesige Fehlplanung darstellt. Der Flughafen benötigt keine drei Terminals. Die Schließung von Terminal 2 bei Eröffnung des Terminals 3 belegt, dass die Ausbaukapazität auf Kosten des Bannwalds völlig überschätzt wurde. In Folge des Klimawandels ist Wachstumsglaube für die Luftfahrt nicht mehr zeitgemäß. Es ist vorhersehbar, dass Terminal 2 nie mehr geöffnet wird".

So uhrwerk-artig möchte die DFS die Abläufe künftig gestalten ...

(Quelle: FLK-Präsentation der DFS)

... aber das geht nicht ohne genug Betrieb in Terminal 3.

(Quelle: Wikimedia, verändert)

Wenn man spekulieren möchte, was Fraport tatsächlich vorhat, lohnt erstmal ein Blick auf die bekannten Fakten, zunächst über Terminal 2.

Der 1994 eröffnete Glaspalast prägt zwar das Erscheinungsbild des Flughafens von aussen, ist aber insgesamt von geringerer Bedeutung. Vor dem Pandemie-Einbruch wurden nur rund 20% des Betriebs darüber abgewickelt, während der Pandemie wurde es komplett dichtgemacht. Es gilt als architektonisch bedeutsam, aber betrieblich in vielerlei Hinsicht ineffizient und wurde in den 28 Jahren seines Bestehens relativ wenig modernisiert. 2019 hat sich Fraport eine

Machbarkeitsstudie

für die weitere Nutzung von T2 erstellen lassen, aber was da drin steht, ist nicht bekannt. Die Absicht, es für eine grundlegende Modernisierung zu schliessen, solange der Betrieb noch hochläuft und genügend andere Kapazitäten vorhanden sind, klingt aber zunächst durchaus plausibel.

Auf der anderen Seite soll Terminal 3 schon bei Eröffnung deutlich mehr Kapazität bieten, als Terminal 2 je haben könnte, und das auf aktuellem technischen Stand. Ausserdem ist eine Erweiterung um einen vierten 'Finger' in der Planung ja schon vorgesehen, und damit würde die Kapazität gegenüber Terminal 2 fast verdoppelt. Derzeit redet Fraport zwar von diesem letzten Ausbau-Schritt nicht mehr und gibt die T3-Kapazität mit 19 statt mit 25 Millionen Passagieren im Jahr an, aber völlig vom Tisch sind die Planungen deshalb natürlich nicht. Damit bieten sich unterschiedliche Optionen, über die heute noch nicht entschieden werden muss.

Primäres Interesse von Fraport ist natürlich, Terminal 3 schon bei Inbetriebnahme möglichst gut auszulasten, allein schon deshalb, damit der dort optimal plazierte 'Retail-Sektor', also die schönen neuen Glitzer-Shops, die erwarteten Gewinne abwerfen. Das geht am einfachsten, wenn man von vorneherein festlegt, dass eine bestimmte Zahl von Airlines dahin umziehen muss, und das wird mit der Schliessung von Terminal 2 sicher erreicht.

Vor allem aber sprechen flugbetriebliche Interessen dafür, Terminal 3 möglichst schnell hochzufahren. Man muss wohl davon ausgehen, dass Fraport nach wie vor kapazitäts-steigernde neue

Betriebskonzepte

anstrebt ähnlich dem, dessen

Probebetrieb

vor zwei Jahren zunächst gescheitert ist. Dieses Konzept sah vor, dass beide Parallelbahnen gleichermaßen für Starts und Landungen genutzt werden können und startende Maschinen ohne besondere Sicherheitsabstände auf beiden Bahnen zwischen die landenden Maschinen 'eingeschleust' werden können.

So etwas funktioniert natürlich am Besten, wenn die Maschinen auf der Südbahn möglichst ohne Kreuzungsverkehr und lange Wege zur Rollbahn und davon weg kommen, d.h. im Süden ausreichende Terminal-Kapazitäten vorhanden sind und genutzt werden. Und da der Platzhirsch Lufthansa und die Star Alliance in Terminal 1 bleiben und damit der Hauptteil des Verkehrs dort abgewickelt wird, macht es betrieblich Sinn, alles andere nach Süden abzuschieben.

Tatsächlich lautete das

Fazit der DFS aus dem damaligen Probebetrieb ja auch, dass für eine

"zielführende Anwendbarkeit"

des Konzepts

"zwingend notwendige Anpassungen"

durchgeführt werden müssten, u.a.

"eine ausgewogene Verkehrsverteilung der Starts auf die Pisten des Parallelbahnsystems"

und

"die weitestgehende Vermeidung von Transferprozessen/Pistenkreuzungen (z.B. Zuführung von Starts: auf der Centerpiste aus dem Norden und auf der Südpiste aus dem Süden)".

Mit anderen Worten: Terminal 3 soll Kapazitätssteigerungen nicht nur dadurch ermöglichen, dass mehr Passagiere abgefertigt werden können, sondern auch dadurch, dass Starts und Landungen dichter gepackt und damit mehr Flugbewegungen pro Stunde realisiert werden können. Auch wenn das auf absehbare Zeit nicht ganztägig gebraucht, sondern nur stundenweise praktiziert werden sollte, würde das zu weiterer Verlärmung und mehr Risiken führen.

Die Schliessung von Terminal 2 bei Inbetriebnahme von Terminal 3 ist also für Fraport eine betriebs-technisch und -wirtschaftlich völlig logische Maßnahme. Ob und ggf. wann Terminal 2 dann wieder in Betrieb genommen wird, brauchen sie aktuell noch nicht zu entscheiden und können abwarten, wie sich die Kapazitäts-Nachfrage tatsächlich entwickelt.

Natürlich hält Fraport offiziell an ihren Wachstums-Phantasien fest und möchte bei Bedarf alle Kapazitäts-Reserven voll ausnutzen können. Dass sie die Absicht der Wiederinbetriebnahme behaupten, zielt wohl einerseits auf Anleger und Investoren, denen anspruchsvolle Ziele vorgestellt werden müssen, und andererseits auf die Öffentlichkeit, die es natürlich auch nicht gerne sieht, wenn Steuergelder ausgegeben und Umwelt geschädigt wird, um Überkapazitäten zu schaffen.

Was wirklich passieren wird, wird davon abhängen, wie schnell die fortschreitende Klimakatastrophe die Wachstumspläne der Luftverkehrswirtschaft Makulatur werden lässt. Ob das bereits 2030 oder erst zehn oder zwanzig Jahre später soweit sein wird, kann man heute nicht mit Sicherheit sagen. Nur dass es dahin kommen wird, ist (leider) inzwischen sicher.

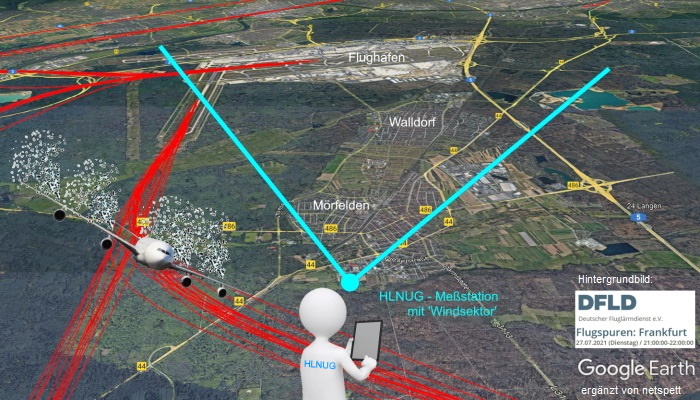

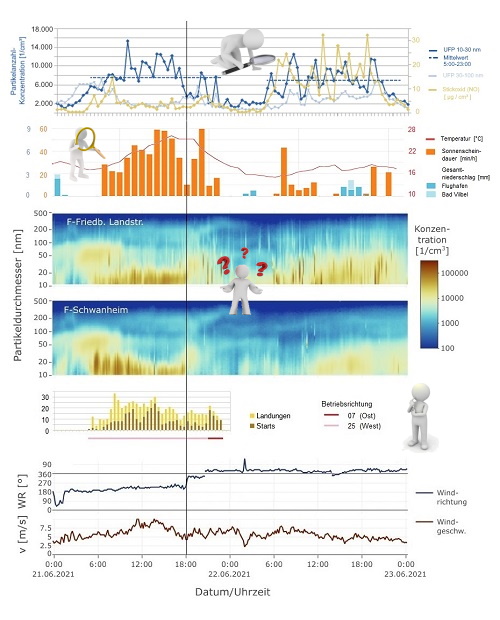

Das HLNUG definiert sich einen 'Windsektor', aus dem der Wind kommen muss, damit die gemessenen Partikel dem Flughafen als Quelle zugeordnet werden. In diesem Sektor liegt der größte Teil des Flughafengeländes und ein gutes Stück östlich davon, aber seltsamer Weise nicht die Startbahn West und die zugehörigen Abflugrouten.

(Für genaue Darstellung des Windsektors Bild anklicken.)

13.09.2022

Es war eine gute Nachricht für die Bürger von Mörfelden-Walldorf, die das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) zur Veranstaltung am 07.09. ins Rathaus Walldorf mitbrachte.

16 Monate lang, von Ende Februar 2021 bis Ende Juni 2022, wurden am Südrand von Mörfelden ultrafeine Partikel (UFP) gemessen, und die mittlere Belastung war auch, wenn der Wind während der Betriebszeiten des Flughafens (5 - 23 Uhr) von dort wehte, kaum höher als sonst. Insgesamt überstiegen die Werte kaum die Hintergrundbelastung in vielen Frankfurter Ortsteilen.

Die Vortragsfolien mit den neuesten Auswertungen sind aktuell noch nicht verfügbar, enthalten aber auch nichts grundsätzlich Neues. Anzahlkonzentrationen von 6.000 - 8.000 Teilchen pro Kubikzentimeter für Partikel einer Größe zwischen 10 und 500 Nanometern, wie sie bereits im letzten

Bericht des HLNUG vom Januar 2022 dargestellt wurden, sind zwar keine Reinluft, aber für das Rhein-Main-Gebiet eher im unteren Bereich.

Allerdings liegt der gesamte Meßzeitraum bis Januar in der großen "COVID-Delle", in der die Flugbewegungs-Zahlen deutlich geringer waren als vor der Pandemie. Aber auch wenn man die Werte der letzten drei Monate der Meßperiode im

HLNUG-Meßdatenportal

betrachtet, in denen bereits wieder über 80% der 2019er Flugzahlen erreicht wurden, sind die UFP-Werte nur rund 20% höher.

Leider sind diese (relativ) guten Zahlen nicht die ganze Wahrheit.

Das liegt daran, dass die Auswertungen des HLNUG viel zu wünschen übrig lassen und viele wichtige Fragen mit großer Hartnäckigkeit ignorieren.

Für technisch Interessierte haben wir die wesentlichen Mängel bereits im Februar in Form einer Kritik des 4. HLNUG-Berichts (als

Webseite und als

PDF-Dokument) zusammengefasst.

Hier relevant sind erstens die Definition des 'Windsektors', aus dem der Wind kommen muss, damit die Partikel als Flughafen-bedingt gewertet werden, zweitens die völlige Ignoranz gegenüber dem, was auf dem Flughafen tatsächlich passiert, d.h. ob und wo geflogen wird, und drittens die Annahme, dass nur langfristige mittlere Belastungswerte relevant sind und kurzzeitige Spitzenwerte keine Bedeutung haben.

Die Windsektoren werden für alle Meßstationen nach einem nicht genau beschriebenen, fragwürdigen Verfahren definiert, das

etliche merkwürdige Resultate produziert. Der

Windsektor Mörfelden ist da keine Ausnahme. Interessant ist, dass die mathematischen Ergebnisse des Verfahrens offensichtlich keiner Plausibilitätskontrolle unterzogen wurden und das HLNUG von den Merkwürdigkeiten garnichts weiss. Der HLNUG-Referent in Walldorf wirkte jedenfalls leicht irritiert, als er damit konfrontiert wurde, dass die Startbahn West nicht zu seinem Flughafensektor gehört.

Wenn aber

"ein möglicher Einfluss startender Flugzeuge auf die UFP-Belastung in Mörfelden ... Gegenstand aktueller und zukünftiger Untersuchungen"

sein soll, wie es im

4. UFP-Bericht des HLNUG heisst, ist das genau der Bereich, wo man hinschauen muss. Und die Meßdaten lassen das durchaus zu.

Das zeigen wir am Fallbeispiel eines Tages, an dem an der HLNUG-Meßstation über Stunden deutlich erhöhte Partikelanzahl-Konzentrationen, in der Spitze über 37.000 Partikel pro Kubikzentimeter, erreicht wurden.

(Das haben wir schon getan, bevor uns die HLNUG-Vertreterin als Antwort auf entsprechende Kritik dazu aufgefordert hat, die Auswertungen, die wir für notwendig halten, selbst zu machen. Aber eine Unverschämtheit ist diese Aufforderung trotzdem. Wer wird denn dafür bezahlt, die Luftqualität in Hessen zu überwachen und rechtzeitig vor drohenden Gefahren zu warnen? Im Übrigen wären nicht Einzelfall-Untersuchungen notwendig, sondern systematische Langzeitauswertungen, die die Grenzen dessen, was ehrenamtlich möglich ist, weit überschreiten.)

Der 27. Juli 2021 war der Tag, an dem in Mörfelden mit 37.307 Partikel pro Kubikzentimeter die höchste Anzahlkonzentration in dem für Flugzeug-Emissionen besonders relevanten Grössenbereich von 10 - 50 Nanometern gemessen wurden, zumindest, wenn man sich auf plausible Messungen beschränkt. Das ist mehr als das Neunfache des Durchschnittswertes.

Es gibt deutlich höhere Meßwerte. So wurden in den ersten Tagen der Meßperiode, Ende Februar 2021, häufig hohe Werte, teilweise über 60.000 Partikel/cm³ im genannten Grössenbereich, gemessen, obwohl es da relativ wenig Flugbewegungen am Flughafen insgesamt gab (< 500/Tag), der Wind überwiegend aus östlichen bis südlichen Richtungen wehte und meist kein einziger Abflug auf der Route an Mörfelden vorbei stattfand.

Der absolut höchste Wert mit 68.723 Partikel/cm³ trat am 20.09.21 auf, beschränkt auf einen einzigen Halbstundenwert und begleitet von (breiteren und weniger ausgeprägten) Maxima bei Kohlenmonoxid, Stickstoffmonoxid und den gröberen Feinstaub-Fraktionen. In diesen Fällen muss man davon ausgehen, dass die gemessenen Belastungen durch lokale Ereignisse in der Nähe der Meßstation hervorgerufen wurden.

Das HLNUG macht sich nicht die Mühe, solche Ausreisser zu identifizieren und zu kennzeichnen. Stattdessen steht unter allen Meßergebnissen, egal wie alt, "Es handelt sich um nicht abschließend geprüfte Messdaten". Ob sie die Werte für ihre eigenen Auswertungen einer Korrektur unterziehen, ist nicht dokumentiert.

Die Werte vom 27.07. scheinen deswegen plausibel, weil sie relativ gut mit einer plausiblen Quelle korrelieren und andere Schadstoffe ein anderes Verhalten zeigen. Insbesondere bleibt das Stickstoffmonoxid, das erhöht sein müsste, wenn in der Nähe der Meßstation ein Motor laufen würde, auf Hintergrundniveau.

Bei solchen Detail-Betrachtungen müssen neben der Windrichtung auch noch andere meteorologische Parameter beachtet werden, die die Partikel-Ausbreitung beeinflussen können, sich aber bei Betrachtung längerer Zeiträume mehr oder weniger "herausmitteln". Das sind insbesondere die Windstärke, die Verteilung und Absinkgeschwindigkeit beeinflusst, und der Niederschlag, der die Ausbreitung reduziert, indem er Teilchen aus der Luft "herauswäscht".

Unter Berücksichtigung all dessen lassen sich die Meßwerte vom 27.07. wie folgt interpretieren:

Aus dieser Betrachtung lässt sich eine Hypothese über den Einfluss der Starts auf die UFP-Belastung formulieren, die folgendermaßen lautet:

Um diese Hypothese zu überprüfen, wäre es notwendig, aus dem gesamten Meßzeitraum die Zeiten herauszusuchen, in denen die meteorologischen und Betriebs-Parameter passen und zu sehen, ob die Werte tatsächlich jedesmal ansteigen.

Für eine genaue Überprüfung müssten diese Parameter allerdings wesentlich genauer zur Verfügung stehen. Nicht nur müssten die UFP-Werte und die meteorologischen Parameter zeitlich höher aufgelöst sein, es sollte auch bekannt sein, wie stark die jeweils startenden Flugzeuge emittieren, also Flugzeugtyp, Startgewicht etc..

Das HLNUG wird diese Prüfung nicht machen, und ob im Rahmen des

geplanten UFP-Projekts solche Untersuchungen vorgenommen werden, ist noch nicht bekannt. Allzu große Erwartungen sollte man besser nicht haben.

Aber auch wenn die Hypothese zutrifft, wäre das für Mörfelden nicht die ganz grosse Katastrophe. Die Konstellationen, unter denen die ultrafeinen Partikel aus den Triebwerken der startenden Flugzeuge das Stadtgebiet in relevanten Konzentrationen erreichen, scheinen relativ selten zu sein, so dass auch bei wieder zunehmendem Flugbetrieb die Zeiten hoher Belastung beschränkt bleiben sollten.

Allerdings darf man auch nicht vergessen, dass bei Ultrafeinstaub auch kurze Zeiten hoher Belastung

negative Effekte haben können, weil bei hohen eingeatmeten Konzentrationen die Wahrscheinlichkeit, dass toxische Partikel die diversen Filtersysteme des Organismus überwinden und über den Blutkreislauf zu den inneren Organen einschließlich dem Gehirn vordringen können, deutlich erhöht ist. Für UFP aus Flugzeug-Triebwerken wurden dabei insbesondere auch

Atemwegsentzündungen nachgewiesen.

Generell würde die Richtigkeit der obigen Hypothese bedeuten, dass zumindest am Anfang einer Abflugrouten das Risiko hoher Belastungen ebenso erhöht ist wie unter den Anflugrouten. Das könnte also z.B. für Raunheim bedeuten, dass bei östlichen und südlichen Winden auch die Abflüge über die Südumfliegung die UFP-Belastung zumindest im südöstlichen Stadtgebiet deutlich erhöhen könnten. Gleiches könnte auch noch für andere Abflugrouten gelten.

Aber auch wenn die erhöhten Partikel-Konzentrationen nicht über bewohntem Gebiet herunterkommen: unschädlich werden sie nur, wenn die ultrafeinen Partikel in andere Formen umgewandelt werden. Das geschieht in mehr oder weniger kurzer Zeit durch physikalisch-chemische Umwandlungen in der Luft oder durch Anlagerung an Oberflächen wie Blätter, Boden o.ä.. Vorher können sie aber auch über Feld und Wald Schaden anrichten, wenn da zufällig jemand ist, der sie einatmet.

Um die Risiken in allen Bereichen abschätzen zu können, brauchte es ein Modell, das die Ausbreitung und das Absinken der von den Triebwerken emittierten ultrafeinen Teilchen halbwegs realistisch beschreiben kann. Man muss allerdings befürchten, dass diejenigen, die die Entwicklung eines solchen Modells finanzieren könnten (und müssten), daran absolut kein Interesse haben und wir daher noch lange im Unklaren bleiben darüber, welchen Gefahren der Flugverkehr uns mit diesen Emissionen aussetzt.

Nach dem

Vorsorge-Prinzip sollte aber allein die Möglichkeit ernsthafter Schäden genügen, um Minderungsmaßnahmen einzuleiten. Und es gibt wahrlich noch

sehr viel mehr gute Gründe dafür, dass der Luftverkehr schrumpfen muss.

Inzwischen stehen auch die

Vortragsfolien

zur Veranstaltung zu Verfügung (möglicherweise schon seit längerem, aber wir sind erst jetzt drüber gestolpert).

Besonders interessant erscheinen uns darin die Folien 17 und 18, auf denen die "UFP-Konzentration Mörfelden-Walldorf - Abhängigkeit von der Windrichtung" dargestellt wird. Da sieht man zunächst, dass für den gesamten UFP-Größenbereich von 10 - 500 nm zwischen 0:00 und 5:00 Uhr ein Maximum bei Wind aus Richtung Ostnordost auftritt, das sogar noch höher ist als das Maximum aus Richtung Nord zwischen 5:00 und 23:00 Uhr. Für den UFP-Größenbereich von 10-30 nm gibt es dieses Maximum auch noch, allerdings deutlich niedriger als das Maximum aus Richtung Nord für die Zeit zwischen 5:00 und 23:00 Uhr.

Auf Folie 18 kann man auch noch erahnen, wie der "Windsektor Flughafen-Einfluss:" bestimmt wurde: wo das Maximum der Teilchen für den UFP-Größenbereich von 10-30 nm auftritt, muss der Einfluss des Flughafens vorherrschen. Dass dieser Sektor im Osten deutlich über den Flughafen hinausreicht, interessiert dabei nicht. Wollte man diese Aussage ernst nehmen, müsste man davon ausgehen, dass die Emissionen des Endanflugs für Landungen auf der Südbahn über ca. 8 km Entfernung an der Meßstation Mörfelden registriert werden können - was anderswo heftig bestritten wird.

Betrachtet man das

Umfeld der Meßstation

genauer, erscheint eine andere Erklärung wesentlich plausibler. Im Zeitbereich zwischen 0:00 und 5:00 Uhr registriert die Station den LKW-Verkehr, der von dem Gewerbegebiet im Osten Mörfeldens mit einem ALDI-Zentrallager, einem DHL-Lager und der Societäts-Druckerei ausgeht, während zwischen 5:00 und 23:00 Uhr die PKW-Emissionen dominieren, die von der B486 und der B44, die nur in wenigen hundert Metern an der Station vorbeiführen, ausgehen.

Der Flugverkehr hat damit, wie oben dargestellt, nur in ganz speziellen Situationen, bei Winden aus westlichen bis nordwestlichen Richtungen, etwas zu tun. Aber ohne nähere Untersuchungen bleibt auch das pure Spekulation.

Am 20.10.2022 erhielten wir eine Mail aus dem HLNUG, deren Text ausdrücklich nicht zur Veröffentlichung freigegeben ist, die aber im Anhang eine "

Stellungnahme

des HLNUG zur Mail der BI Raunheim vom 14.09.2022"

enthielt, die wir veröffentlichen dürfen. Die zitierte Mail vom 14.09. enthielt unseren obigen Beitrag, natürlich ohne das Update vom 18.10..

Diese Stellungnahme fordert in mehrfacher Hinsicht zu einer Antwort heraus, da sie zwar auf die Mehrzahl der vorgetragenen Kritiken garnicht eingeht, in einigen Details aber weitere Rückschlüsse auf die Behandlung der Meßdaten durch das HLNUG und die Qualität der vorgelegten Auswertungen zulässt. Da aber das Meiste davon nur von begrenztem allgemeinen Interesse sein dürfte, haben wir alles in eine Entgegnung gepackt, die Interessierte (wieder als

Webseite

oder als

PDF-Dokument)

nachlesen können. Hier wollen wir nur auf einen Punkt eingehen, der generell im Umgang mit HLNUG-Daten wichtig ist.

Denn wir haben einen Fehler gemacht, der anderen vielleicht auch passieren könnte. In den

"Bemerkungen zur Auswertung des 27.07.2021"

stellt das HLNUG fest:

"Das HLNUG gibt die Partikelkonzentration in MEZ, der DFLD die Flugbewegungen und Winddaten in MESZ und MeteoStat die Niederschlagsdaten in MESZ an" (MEZ: Mitteleuropäische Zeit, MESZ: Mitteleuropäische Sommerzeit). Daraus ergibt sich ein zeitlicher Versatz von einer Stunde zwischen den jeweiligen Datenreihen, den wir in den Betrachtungen oben und auch in der Kritik des 4. HLNUG-Berichts nicht beachtet haben.

Zu unserer Entschuldigung können wir anführen, dass zwar das Nichtbeachten unterschiedlicher Zeitskalen ein typischer Anfänger-Fehler in der Meteorologie ist, aber andererseits die Nicht-Verwendung der gültigen Ortszeit bei lokalen Daten, die für die Öffentlichkeit bestimmt sind, auch ungewöhnlich ist. (Dass man die interne Datenbank nicht mit solchen Zeitsprüngen belastet, ist sehr verständlich, aber die öffentliche Darstellung ist etwas anderes. Und dass es Publikums-freundlicher geht, beweisen Datenportale wie MeteoStat oder die DFLD-Seiten.)

Das HLNUG weist im Meßdatenportal auf diesen besonderen Sachverhalt nicht gerade deutlich hin. Man kann es sehen, wenn man in der "graphischen Darstellung" der Meßwerte mit dem Mauszeiger über einen Meßpunkt fährt: dann erscheint ein Fenster, in dem die Uhrzeit mit dem Hinweis "MEZ" und der zugehörige Datenwert angezeigt wird. Ausserdem gibt es in den Readme-Files zu den Datendownloads einen entsprechenden Hinweis. Bei gründlichem Hinsehen hätten wir es also wissen können.

Die Konsequenzen dieses Fehlers sind allerdings keineswegs so dramatisch, wie das HLNUG sie darstellt. Sie behaupten:

"Aufgrund dieser falschen Zuordnungen haben die von Ihnen abgeleiteten Korrelationen zwischen Flugbewegungen, Niederschlag und Partikelkonzentration keinen weiteren Bestand".

Aber auch hier lohnt es sich, genau hinzusehen, denn tatsächlich ist das Gegenteil der Fall.

Die Begründung dafür steht in der Entgegnung, wo wir es uns auch nicht verkneifen konnten, noch ein paar zusätzliche Argumente für unsere Interpretation der Meßdaten zusammenzutragen. Unser Fazit bleibt:

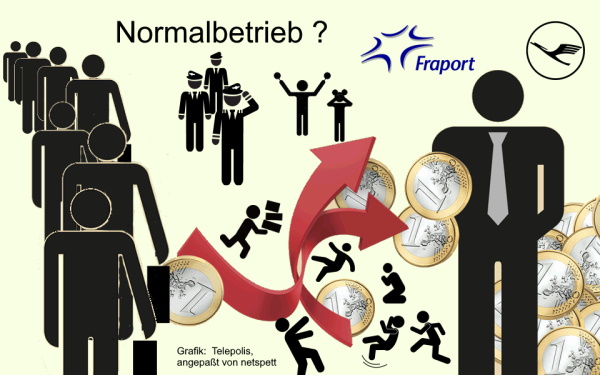

Die Passagiere stehen Schlange, warten, suchen ihr Gepäck; die Belegschaften rotieren,

um den Betrieb irgendwie am Laufen zu halten; die Konzerne streichen die Profite ein;

Gesundheit, soziale Gerechtigkeit, Umwelt und Klima gehen dabei drauf:

alltäglicher Wahnsinn im kapitalistischen 'Normalbetrieb'.

28.08.2022

„Ende Juni erschien in mehreren Tageszeitungen eine

ganzseitige Anzeige, unterschrieben von 13 Top-Managern der deutschen Luftverkehrswirtschaft. Sie enthielt eine Entschuldigung für "zu lange Wartezeiten, zahlreiche Flugstreichungen und Unregelmäßigkeiten im Luftverkehr", die Ankündigung, dass es damit auch zumindest in diesem Sommer weitergehen werde, und die Aufforderung an die Politik, "die Rahmenbedingungen [zu] verbessern, um einen reibungslosen und leistungsfähigen Luftverkehr zu gewährleisten", damit "auch in der Zukunft die Freiheit des Fliegens grenzenlos ist".“

So begann ein

Beitrag, den wir vor mehr als vier Jahren hier veröffentlicht haben. Die Anzeige erschien im Juni 2018, könnte aber ebenso gut vor ein paar Wochen aufgegeben worden sein.

Sicher würden heute die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine als Ursachen betont, aber der Kern des Problems ist nach wie vor ein anderer. Ebenso wenig geändert haben sich die Arroganz und Hybris der Top-Manager, die zum großen Teil immer noch aktiv sind und im Wesentlichen die Verantwortung tragen für das, was öffentlich als Chaos und Stress empfunden wird und für die Belegschaften von Flughäfen und Airlines Arbeitshetze und Sozialabbau bedeutet.

Es mag erstaunlich klingen, hier auf solche Kontinuitäten zu verweisen angesichts des

Zusammenbruchs des Luftverkehrs während der Corona-Pandemie und der allenthalben verkündeten

Zeitenwenden nach dem russischen Überfall auf die Ukraine (Dieser Link führt zu einem von der Regierung gesponsorter Think-Tank, der geführt wird vom langjährigen Airbus-Top-Manager, Rüstungs-Lobbyisten und Bundeswehrmajor Thomas Enders - man merkt es beim Lesen, und es ist ein schönes Beispiel, wie Lobbyismus in diesem Bereich funktioniert).

Tatsächlich haben aber Konzerne wie die

Lufthansa und

Fraport die Corona-Pandemie dazu genutzt, noch schneller und radikaler umzusetzen, was sie seit langem tun: umstrukturieren und sich

profitabler aufstellen, indem teure Teile der

Belegschaften abgebaut und Arbeits- und Tarif-Bedingungen verschlechtert werden. Und auch wenn sie das erreichte Tiefstniveau angesichts von Arbeitskräftemangel und öffentlichem Druck nicht überall halten können, verbessern die neuen Strukturen die Arbeitgeber-Positionen langfristig, und Arbeitnehmer*innen müssen um jede kleine Verbesserung erbittert kämpfen.

Selbst im 'Spiegel' darf ein Arbeitsrechtler unumwunden das

jahrelange Lohndumping am Frankfurter Flughafen (und die zwiespältige Rolle etlicher Gewerkschafts-Vertreter*innen dabei) anprangern. Und dass die Umbauten des Lufthansa-Konzerns im letzten Jahrzehnt, von der

Gründung von Eurowings vor fast 10 Jahren und diversen

Übernahmen, u.a. von Brussels Airlines und Air Berlin, bis zu den aktuellen Gründungen der Billigtöchter

Eurowings Discover

und

'Cityline 2' vor allem zur Senkung der Personalkosten dienten, war jeweils offenkundig. Bei letzteren wird übrigens "das Selbstbewusstsein unserer Mitarbeitenden gestärkt" nicht durch angemessene Löhne, sondern Zugeständnisse anderer Art: dort sind dem Kabinenpersonal "sichtbare Tätowierungen bis zu 8 Quadratzentimetern ebenso erlaubt wie Piercings", und "seit kurzem dürfen auch Männer Nagellack und dezente Schminke tragen". Geld ist eben nicht alles.

Wie dieser Wandel in den letzten Jahrzehnten ablief und vor allem, was er für die Beschäftigten in der Luftverkehrswirtschaft bedeutete, beschreibt eine kürzlich erschienene Studie mit dem Titel "Verlierer*innen in einer beflügelten Branche – Der Wandel von Beschäftigungsstrukturen und Arbeitsbedingungen im deutschen Luftverkehr". Trotz ihrer klaren Bedeutung für das Verständnis der Hintergründe der aktuellen Entwicklungen im Luftverkehr hat sie nur eine relativ begrenzte Resonanz gefunden, u.a. in Frankfurter Rundschau und Tagesschau. Das mag an der klaren politischen Ausrichtung liegen: die Studie wurde von der Bundestagsfraktion der LINKEN in Auftrag gegeben, und einer der Autoren ist der langjährige Ausbaugegner und Ex-Bundestagsabgeordnete aus Mörfelden-Walldorf, Jörg Cezanne. Eine Vorab-Zusammenfassung wurde schon letztes Jahr im 'Verkehrspolitischen Zirkular' der Fraktion veröffentlicht. Ein Zitat aus dieser Zusammenfassung gibt eine Kernaussage der Studie wieder:

In einem Haifischbecken fühlen sich natürlich die Haifische am wohlsten, selbst wenn auch dort nicht alles zu ihrer Zufriedenheit verläuft und sie vor Überraschungen nicht sicher sein können. So hat Fraport wohl wirklich geglaubt, sie müssten Fluggesellschaften mit Rabatten locken, um die Passagierzahlen zu erreichen, mit denen sie jetzt zu kämpfen haben. Aber diese unnötige Ausgabe können sie leicht verschmerzen, zumal sie die Rabatte ja in weiser Voraussicht gedeckelt haben.

Ob der Umbau wirklich auch für die Konzerne zu radikal war und sie das aktuelle Chaos eigentlich lieber vermieden hätten, ist umstritten.

Aktuell jedenfalls können sie mit den Folgen gut leben.

Dass die reisewütige Kundschaft Zumutungen weitgehend klaglos ertragen würde, hatte sich schon früher, zuletzt 2018/19, gezeigt. Flughäfen haben untereinander ohnehin nur wenig Konkurrenz zu befürchten (die wenigstens Urlauber können frei wählen, ob sie von London, Frankfurt oder Istanbul aus in den Urlaub fliegen), und die Airlines konnten davon ausgehen, dass, wenn die Abfertigung an den Flughäfen die entscheidende Engstelle sein würde, ihre Konkurrenten ebenso betroffen sein würden und sie vielleicht einige Aufträge, aber zumindest keine Marktanteile verlieren würden. Und mit weniger Leistung denselben oder sogar noch größeren Profit zu machen, ist keine schlechte Aussicht.

Dass die auf Kante genähte Personaldecke durch hohe Krankenstände dann doch noch zu kurz geworden ist und die Leistungen stärker als geplant zurückgefahren werden mussten, kann zwar nicht wirklich überraschen, bleibt aber in den Konsequenzen im Rahmen. Sowohl

Lufthansa als auch

Fraport machen jedenfalls auch mit ihrem Chaosbetrieb inzwischen wieder satte Gewinne.

Das Ganze läuft so gut, dass Lufthansa auch die Flüge im Winterflugplan

reduzieren will. Wegen höherer Ticketpreise sinkt die Gewinnprognose trotzdem nicht. Deshalb kann sie es sich auch leisten, die aktuellen Tarifverhandlungen knallhart zu führen und auch

Streiks zu riskieren. Selbst im aktuell besonders profitträchtigen Frachtbereich möchte sie der Belegschaft so wenig wie möglich abgeben.

Und einen weiteren grossen Vorteil hat die Situation ja auch noch: kaum jemand regt sich auf, wenn die gestressten Airlines

Nachtflugbeschränkungen nicht einhalten oder ihre Maschinen

leer durch die Gegend fliegen lassen.

Die herrschende Politik hat diese

Billig-Strategien nicht nur von Anfang an

gefordert und gefördert, sie unterstützt sie nach wie vor aktiv. Zwar kann eine der populistischen

Nothilfemaßnahmen, mit denen die Ampel-Koalition den Mißmut der Reisewilligen von sich ablenken wollte, inzwischen als gescheitert gelten: der Versuch, rund 2.000 fehlende Fachkräfte in gewohnter neokolonialistischer Manier einfach anderswo, wo das Lohnniveau noch tiefer liegt, wegzukaufen, brachte nur 140 Bewerbungen und

32 erteilte Einreise-Visa (Stand 24.08.22).

Von der grundsätzlichen Unterstützung des weiteren Wachstums des Flugverkehrs auf der Basis der neoliberalen

Luftverkehrsstrategie der EU aber wollen die Koalitionäre nicht abgehen, obwohl sie wissen, dass das aufgrund der nicht behebbaren

Klimadefizite des Luftverkehrs eindeutig

verfassungswidrig ist. Und das gilt nicht nur für den

klimapolitischen Totalausfall im von der Porsche-Partei geführten Verkehrsministerium. Auch die Grünen würden nicht viel mehr tun als

winzige Schritte wie eine längst überfällige

Kerosin-Besteuerung gehen und damit nicht etwa den Flugverkehr reduzieren, sondern "einen Anreiz für die Nutzung von klimafreundlichen Treibstoffen schaffen". Aber selbst das verhindert ja der schreckliche Koalitionszwang weitgehend.

Dennoch wäre es denkbar, dass aktuell ein gewisser Wendepunkt erreicht ist. Dass dem Flugverkehr generell Grenzen gesetzt sind, haben wir eingangs bereits zitiert. Und auch die Lohnsenkungen und der Personalabbau können nicht beliebig weiter gehen. Es mag ihnen noch gelingen, die Pilotengehälter auf das Niveau von Lokführern oder anderen nicht (mehr) privilegierten Berufen zu drücken, aber sie werden das Lohnniveau bei den Bodenverkehrsdiensten nicht dauerhaft unter dem Existenzminimum halten können. Und auch die Möglichkeiten der Rationalisierung und der Produktivitätserhöhung durch Digitalisierung sind begrenzt. Daher ist es konsequent, wenn von

Ryanair bis Lufthansa alle betonen, dass die Aera der extremen Billigflüge vorbei sei und Fliegen wieder teurer werden müsse.

Von der notwendigen Trendwende hin zu einem deutlich reduzierten,

nachhaltig betreibbaren Flugverkehr ist das allerdings noch sehr weit entfernt. Es ist natürlich keine Rede davon, dass die Preise für Flugtickets tatsächlich die realen Kosten, inklusive der angerichteten Umweltschäden, decken sollen. Dafür brauchte es drastische Veränderungen in den Geschäftsmodellen von Flughäfen und Airlines, und eine Politik, die die Rahmenbedingungen dafür gemäß den bestehenden ökologischen Grenzen setzt. Im Moment sieht es allerdings eher so aus, als müsse das System erst

komplett zusammenbrechen, bevor solche Änderungen möglich sind. Bis dahin sind wir alle aufgefordert: "Don’t Look Up".

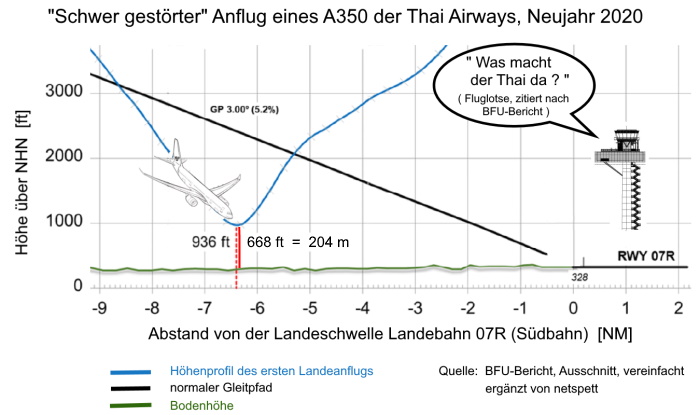

Ein Flugzeug stürzt durch Pilotenfehler beinahe ab, Fluglotsen wundern sich, aber greifen nicht ein:

das ist an sich schon eine Katastrophe. (Für Details des Vorfalls Grafik anklicken)

22.08.2022

Fast zweieinhalb Jahre hat es gedauert, bis die 'Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen' BFU ihren Bericht zu einer "schweren Störung" des Flugverkehrs am Flughafen Frankfurt an Neujahr 2020 vorgelegt hat. Damals war ein A350 der Thai Airways im Landeanflug auf die Südbahn zwischen Bischofsheim und Rüsselsheim bis auf 200 Meter Flughöhe abgesunken, ehe der Pilot die Maschine abgefangen hat und durchstartete.

Wie schon bei dem Vorfall selbst, war es wieder der

Aviation Herald, der zuerst die wesentlichen Inhalte des BFU-Berichts meldete, ehe der

aerotelegraph nachzog und damit auch die Vorlage für die gleichlautende

Berichterstattung in FR und FNP lieferte.

Alle zitieren die vier Ursachen, die die BFU benennt, und die allesamt auf Fehler der Piloten hinauslaufen: das 'Flight Management System' wurde falsch programmiert, die 'automatische Flugsteuerung' wurde falsch bedient, die Piloten begriffen die 'Lage' des Flugzeugs 'im Raum' nicht richtig, und die 'Kommunikation und Zusammenarbeit' der Piloten war mangelhaft.

Rätselhaft bleibt, wieso das passieren konnte, obwohl alle vier beteiligten Piloten (zwei aktive Piloten und zwei weitere, die den Start- und Lande-Vorgang überwachen sollten) "von der BFU aufgrund ihrer langjährigen fliegerischen Tätigkeiten und hohen Gesamtflugerfahrung als erfahren eingestuft" wurden. Sie waren an den vorgesehenen Plätzen und hatten die vorgeschriebenen Ruhezeiten eingehalten.

Auch gab es nichts, was "auf einen Defekt der Navigations- oder der Empfangsanlage für den Localizer- und die Gleitwegantenne hätte schließen lassen. Anhand der FDR-Daten des betreffenden Fluges wurden keine Warnungen identifiziert oder Parameter erkannt, die auf einen technischen Fehler schließen lassen". Mit anderen Worten: eigentlich war alles so, wie es sein sollte.

Die Probleme begannen mit einer Lotsen-Anweisung. Die Flugzeugbesatzung hatte Stunden vorher gemeldet, dass ein Passagier bei Ankunft medizinische Unterstützung benötigen würde und ein Krankenwagen bereitstehen solle. Der erste am Flughafen zuständige Lotse fragte nach, ob diese Information korrekt sei und ob zusätzliche Unterstützung benötigt werde. Die Besatzung bestätigte, dass alles geregelt sei. Trotzdem entschied der nächste zuständige Lotse, dass ein medizinischer Notfall vorläge und der Anflug daher möglichst verkürzt werden sollte. Er wies die Piloten an, vom geplanten Anflug abzuweichen, nach Norden abzudrehen und schneller zu sinken, bis sie über Mainz wieder auf den Gleitpfad stossen und zum Endanflug ansetzen sollten.

Die BFU beurteilt diese Anweisung als "nicht erforderlich, da keine medizinische Luftnotlage vorlag", kommt zu dem Schluss, dass dadurch "die Cockpitbesatzung einem zeitlichen Stress ausgesetzt" wurde und "sieht in der Anweisung den Sinkflug zu beschleunigen und den Flugweg zu verkürzen einen beitragenden Faktor" zu den dann folgenden Pilotenfehlern.

Der BFU-Bericht beschreibt ausführlich, dass die Piloten von dem unvermuteten Manöver offensichtlich überfordert waren und welche Fehler sie in der Folge machten. Aus den angegebenen Geschwindigkeiten, Sinkraten und Flughöhen wird deutlich, dass die Maschine auf dem Opelgelände aufgeschlagen wäre, wenn der Pilot noch 30 Sekunden länger für die Einleitung des Durchstart-Manövers gebraucht hätte. Was ihn die Situation im letzten Moment noch erkennen und retten liess, bleibt unklar, denn die technischen Systeme im Flugzeug hatten offenbar schon viel früher gewarnt, ohne dass einer der Piloten reagiert hätte. Insofern erscheint es durchaus berechtigt, wenn die BFU-Schlussfolgerungen auf menschliches Versagen als Hauptgrund für den Zwischenfall hinweisen.

Was der Bericht aber auch beschreibt, was es allerdings nicht in die Schlussfolgerungen geschafft hat und damit in den Medienberichten auch keine Rolle spielt, sind die Fehler und technischen Mängel bei der Flugsicherung.

Der zweite Lotse, im Jargon "Feeder" oder "Einspeiser" genannt, weil er die ankommenden Flugzeuge zu der Perlenkette auffädeln soll, die sich dann über Gegen- und Endanflug bis zur Landebahn bewegt, hat nicht nur durch ein kurzfristig angeordnetes, eigentlich unnötiges Manöver die Piloten gestresst. Er hat auch zwei Warnmeldungen ignoriert, die ihm hätten zeigen können, dass die Piloten das Manöver nicht bewältigt hatten und die Maschine nicht korrekt auf den Endanflug "eingepeist" war. Auch als er einen Kollegen fragen hörte, "[…] was macht der Thai da?", hat er sich nicht weiter darum gekümmert (der Kollege offensichtlich auch nicht). Das Schlimme daran ist: hier handelte es sich offenbar nicht um individuelles menschliches Versagen und Verstösse gegen bestehende Vorschriften, sondern um ganz normale, offiziell tolerierte Praxis! Die Ausführungen dazu im Bericht lesen sich wie unfreiwillige Satire.

Danach gibt es bei der DFS zwei Systeme, die "das Flugverkehrskontrollpersonal warnen, wenn ein Luftfahrzeug zu tief fliegt oder vom Anflugweg abweicht". Das eine, "grundsätzlich geeignetere System" namens APM ('Approach Path Monitor') war in Frankfurt nicht "adaptiert", "da aufgrund der Nähe der Pisten zueinander sowie in der Nähe liegender weiterer Flugplätze (Wiesbaden Erbenheim, Mainz Finthen) eine hohe Zahl von Fehlalarmen zu erwarten sei". Das andere, "gemäß seiner originären Logik nicht für die Überwachung von Anflügen konzipiert", (MSAW, 'Minimum Safe Altitude Warning'), erzeugt in der ersten Stufe Warnungen, die denen eines anderen Systems ähneln, das "viele Fehlalarme" auslöst und deswegen in der Regel ignoriert wird (Aussage des Lotsen: er habe "den Alarm möglicherweise als Fehlalarm interpretiert. Es blinke sehr oft grün".) Eigentlich hätte das System auch eine (vermutlich deutlichere) Warnung der zweiten Stufe auslösen müssen, aber da war das Flugzeug bereits in der "Inhibition Area EDDF", einer Zone, in der alle derartigen Warnungen unterdrückt werden, um "ungewollte Alarmierungen im Bereich des Endanfluges, in dem sich anfliegende Luftfahrzeuge dem Boden naturgemäß annähern, zu verhindern".

Mit anderen Worten: von zwei Sicherungssystemen war eins garnicht nicht in Betrieb, das andere wurde in der ersten Stufe nicht ernst genommen und wird ab einer gewissen Nähe zum Flughafen ohnehin generell unterdrückt. Eine Anflugüberwachung, die eine derart gravierende Abweichung vom Gleitpfad hätte zuverlässig feststellen und angemessen warnen können, gab es nicht.

Der 'Einspeise-Lotse', der nach eigener Aussage "den Endanflug überwacht" hat, war dafür auf offensichtlich völlig unzureichende Beobachtungen angewiesen. Er habe "gesehen, dass das Luftfahrzeug den

Localizer durchflogen habe. Das Luftfahrzeug sei weder zu schnell, noch zu hoch gewesen. Auch das Überschießen des Leitstrahls komme häufiger vor, beispielsweise um Höhe abzubauen. Da sich das Luftfahrzeug im Sinkflug befand, sei er davon ausgegangen, dass es sich auf dem Gleitpfad befände. Sonst wäre es seiner Ansicht nach nicht weiter gesunken".

Selbst wenn er die vom MSAW generierten Alarme wahrgenommen hätte, hätte das wohl nicht geholfen. "Dass der Alarm aufgrund einer Bodenannäherung generiert wurde, habe er nicht in Betracht gezogen, da sich kein Berg in der Nähe befände. Er hätte ohnehin nichts anderes gemacht, da sich der Airbus seiner Ansicht nach auf dem Gleitpfad befand. ... Er habe gesehen, dass das Luftfahrzeug nach dem Durchfliegen des Localizer bereits wieder auf diesen zurückdrehte. Daraufhin habe er die Anweisung an die Cockpitbesatzung gegeben auf die Funkfrequenz von Frankfurt Tower zu wechseln", denn "Wenn der Endanflug für den Einspeiser „gut aussehe“ könne er das betroffene Flugzeug zum Tower schicken".

Das "reduzierte Situationsbewusstsein ... über die Lage im Raum", das die BFU den Piloten attestiert, war offensichtlich auch bei den Lotsen vorhanden. Sie hatten "jederzeit die Möglichkeit, ein Fehlanflugverfahren anzuweisen", aber keiner hat es getan.

Ein unabhängiger Bericht hätte also nicht nur das Versagen der Piloten feststellen müssen, er hätte auch die DFS für die aufgezeigten systematischen Mängel deutlich kritisieren und umgehend Verbesserungen einfordern müssen. Der BFU-Bericht leistet das nicht und kann es aufgrund der Einbindung der BFU in des System der Luftverkehrswirtschaft vermutlich auch nicht. Nicht umsonst wird im Vorspann jedes BFU-Berichtes die gesetzliche Grundlage für ihre Arbeit genannt, und danach "ist das alleinige Ziel der Untersuchung die Verhütung künftiger Unfälle und Störungen. Die Untersuchung dient nicht der Feststellung des Verschuldens, der Haftung oder von Ansprüchen". Man muss wohl dankbar sein, dass der Bericht die Fakten und Befunde offen beschreibt.

Eine kritische Bewertung der Ergebnisse wäre Aufgabe anderer Akteure, z.B. kritischer Medien, die hier überwiegend versagen. Aber auch Aufsichtsbehörden aller Ebenen und Gremien und Organisationen, die sich den Schutz der Bevölkerung vor negativen Auswirkungen des Flugverkehrs zur Aufgabe gemacht haben, von Parteien bis zu Bürgerinitiativen, von der Fluglärmkommission bis zum Landtag wären gefordert, solche Mängel aufzudecken und Verbesserungen einzufordern. Das wird einerseits erschwert dadurch, dass es fast immer ewig dauert, bis solche Berichte vorliegen (hier 2,5 Jahre!), aber vor allem fehlt es fast überall an Interesse, Zeit und Fachkompetenz, um sich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen. Parteien und Gremien vertrauen überwiegend ohnehin lieber auf die Selbstheilungskräfte des Systems.

Und immerhin kann der Bericht am Schluss ja auch noch mitteilen: "Das Flugsicherungsunternehmen hat der BFU im März 2022 mitgeteilt, dass das APM für Anflüge auf den Verkehrsflughafen Frankfurt/Main parametriert und aktiviert worden sei". Das heisst, mehr als zwei Jahre nach diesem Ereignis hat die DFS jetzt ein System in Betrieb, das es ihr erlauben könnte, Abweichungen vom geplanten Anflug tatsächlich festzustellen. Ob es technisch leistet, was es soll, und ob damit auch die anderen hier deutlich gewordenen Mängel beseitigt wurden, wird die Öffentlichkeit wohl erst erfahren, wenn es wieder einmal zu einem solchen Vorfall kommt. Oder wenn an einer anderen Stelle im völlig überlasteten Luftraum Rhein-Main ein eigentlich notwendiges Sicherheitssystem nicht 'adaptiert' werden kann oder

aufgegeben werden muss, um noch etwas mehr Kapazität aus dem System herauszuholen.

(alle kursiv gesetzten Zitate sind dem BFU-Bericht entnommen)

21.07.2022